2013-06-04 ~ 2013-07-05

02.3289.4399

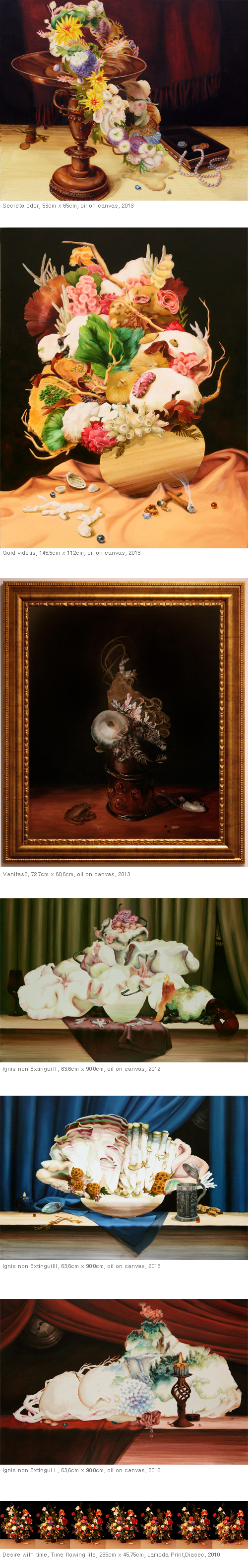

- 전시명 : 2013안국약품 신진작가공모 엄해조展

- 전시기간: 2013. 06. 04 –2012. 07. 05

- 전시오픈 : 2013. 06. 05. Wed.pm.6:30

- 전시작가 : 엄해조

- 주 최 : 안국약품(주)

또 하나의 ‘바니타스 정물화’

김복기(아트인컬처 대표)

엄해조는 ‘정물화’를 줄곧 그려왔다. 그러나 보통의 정물화와는 정감이 사뭇 다르다. 아름답게 활짝 핀 꽃이나 탐스럽게 잘 익은 과일 같은 소재는 결코 찾을 수가 없다. 꽃병이나 탁자, 검은 벽면, 무대장치 같은 상황 설정이 정물화임을 암시하고 있지만, 실상 화면의 많은 부분은 도무지 정체를 알 수 없는 기이한 풍경으로 가득 차 있다. 선뜻 정물화로 받아들이기가 쉽지 않다. 작품의 형상들을 하나하나 뜯어보자. 구불구불한 나무줄기 같기도 하고, 식물의 이파리 같기도 하며, 채소나 과일의 어느 한 부분을 잘라 놓은 듯 보이기도 한다. 그 형상들이 화면에 서로 뒤엉켜 빼곡히 들어 서 있다. 그 어느 형상 하나라도 온전한 것이라고 할 수 없다. 막 생성 중인 형상이자, 바로 소멸 중인 형상이다. 물컹물컹하고 흐물흐물한 액체 느낌이 있는가 하면, 딱딱하게 굳어버린 고체 같은 느낌도 있다. 때로는 초현실주의자들이 즐겨 그렸던 아메바 같은 형태가 연상된다. 꿈속에서나 만났던 산수, 그 희미한 기억에 비유할 수 있을까. 내시경으로 동물의 내장을 들여다보면, 이런 야릇한 광경을 대할 수 있을까. 혹 지구 밖의 다른 행성에서나 존재할 법한 풍경이랄까.

엄해조의 작품 소재는 ‘바다 생물’이다. 바로 여기에 작품의 비밀이 숨어 있다. 작가는 바다에서 자라는 식물과 동물을 그린다. 그러니까 꽃을 대신해 바다 생물을 병에 꽂은 설정인 것이다. 애초에 작가는 실제 바다 생물과 그것을 닮게 만든 가짜 모형을 꽃꽂이하듯 병에 가득 꽂아, 시간의 경과에 따라 변화 과정을 촬영하고, 여기에다 가상의 디지털 이미지를 합성해 사진 작품을 제작했다. ‘진짜, 가짜, 가상’의 세 가지 차원 중 진짜 바다생물만 짧은 시간에 생명을 다하고 사라지는 과정을 생생하게 기록해 본 것이다. 그 이후, 엄해조는 사진 도감을 참조해 바다 생물을 그리는 회화 작업을 지속하고 있다. 불가사리, 산호꽃, 말미잘, 갯고사리, 조개, 성게, 해초, 알…. 바다 생물이 육지에 상륙해 순식간에 ‘죽음’에 이르는 과정, 작가는 그 찰나를 끈질기게 붙잡는다. 일견 도원경(桃園境) 혹은 아르카디아처럼 보이는 엄해조의 작품에는 바니타스(Vanitas)의 메시지가 깔려 있다.(바니타스란 라틴어로 ‘인생무상’이란 뜻이다.)

엄해조는 바니타스 정물화를 그린다. 일찍이 대(大) 얀 브뤼겔이나 아드리안 판 위트레흐트, 암브로시우스 보스하르트 같은 16, 17세기 프랑드르 화가들의 정물화에 깊이 매료되어, 이 미술사의 고전 작품을 자신의 작품에 적극 ‘참조’해 왔다. 포스트모던 미술에서 성행하는 인용(Appropriation)의 방법론이라고 할 수 있지만, 그렇다고 작품을 통해 미술사적 비판이나 알레고리 수법을 구사하는 것은 아니다. 오히려 바니타스 정물화에 대한 오마주, 엄해조 식의 조형적 ‘번안’이라고 하는 것이 옳다. 말하자면 바니타스의 전통을 따르면서도 좀더 적극적인 자기식의 조형 변주에 치중하는 정물화인 것이다.

엄해조는 바니타스 정물화에 ‘찰나의 표현’을 적극 동원한다. 미술사에서 바니타스 정물화는 이 세상의 삶이 일시적이고 부질없음을 노래한다. 바로크 시대에 특히 성행했던 바니타스 정물화에는 죽음을 연상시키는 상징적인 소도구들이 단골로 등장한다. 짧고 덧없는 세속의 삶을 상징하는 소재로는 해골(두개골), 시들어 떨어져 있는 꽃잎, 깨지기 쉬운 유리잔, 깃털 달린 펜, 연기가 피어오르는 촛불 등이 있다. 엄해조 역시 이러한 소재를 적극 끌어들이면서 커튼에 가린 시계, 엎질러진 물, 탁자 모서리에서 막 떨어질 것 같은 유리잔, 퍼덕거리는 생선, 기울어져 뒤뚱거리는 병 등으로 자신만의 정물화를 펼쳐낸다. 특히 정물화는 배열의 미적 효과, 요컨대 ‘구성의 묘’가 작품의 성격을 좌우하는 경우가 많다. 그래서 엄해조 특유의 조형 어휘들의 매력을 찾아내는 것도 큰 즐거움이다. 수채화처럼 투명하고 경쾌한 마티에르, 속도감 있게 흘러내리거나 질주하는 붓 자국, 살아 있는 유기체처럼 번식해 가는 구성 인자들…, 그 자체로 꿈틀거리는 생명체로 우뚝 서 있다. 생명이 찬란하게 빛나면 빛날수록 죽음의 바니타스는 더 어둡고 지독하리라.

엄해조는 왜 바니타스를 그리는가. 죽음과 허무의 주제가 과연 이 젊은 작가에게는 어떤 의미로 작용하는 걸까. 일찍이 바로크 시대에 바니타스 정물화가 성행했던 것은 묵시록처럼 죽음이 일상화되던 시대를 거쳐 사람들이 죽음을 객관화할 수 있게 된 세상의 변화와 맞물려 있었다. 죽음을 조용히 관조하고, 무(無)로 돌아갈 수밖에 없는 삶을 인정하는 태도로 바뀐 것이다. 여기에서, 이른바 메멘토 모리(Memento mori, 죽음을 기억하라)의 경구가 등장한다. 메멘토 모리는 인간을 죽음의 공포로 내몰아치는 것이 아니라 짧은 인생을 충실히 보낼 것을 가르치는 잠언인 것이다. 엄해조의 바니타스 정물화에도 삶을 바라보는 한 젊은 화가의 경건한 시선이 깔려 있다. 메멘토 모리. 죽음을 되짚는 일은 삶을 되짚는 일이 아닌가. 죽음이 있기에, 소중한 삶이….

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari