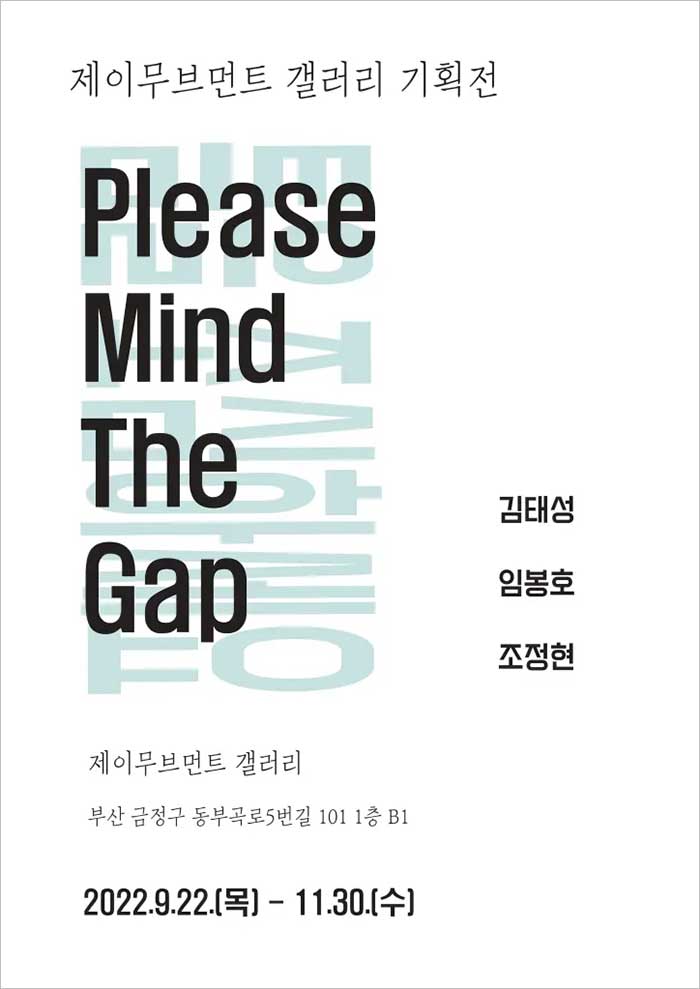

- 전시제목 : Please Mind The Gap

- 전시기간 : 2022.9.22.(목) - 11.17.(목)

- 전시장소 : 제이무브먼트 갤러리 B1 & 1F

- 예상작가 : 조정현(설치), 김태성(평면, 설치), 임봉호(영상, 설치)

어슐라 르 귄(Ursula Le Guin)의 단편소설 〈Things〉는 종말이 도래한 세계를 그리고 있다. 〈물건들〉이라는 제목으로 단편집 『바람의 열두 방향』에 수록된 이 소설에서 흥미로운 점은, 세계의 종말이 어떤 계기에 의해 일어나는 사건으로서 존재하는 것이 아니라 오히려 사건의 부재와 사건을 향한 영원한 기다림의 상태로 제시된다는 점이다. 주인공들은 계속해서 종말을 인정하지 않는 방식으로 종말을 유예하는데, 그들이 떠나지 못하는 이유는 ‘물건들(Things)’로 제시된다. 작가인 르 귄은 이 소설에 대해 다음과 같이 적었다. “…(중략)…우리가 쓰고 소유하고 또한 우리를 소유하는 물건들, 벽돌이나 단어처럼 우리가 만드는 물건들 말이다. 우리는 이런 물건들로 집과 보도를 만든다. 하지만 집과 마을은 파괴되고 보도는 영원히 지속될 수 없다. 세상에는 심연이, 갈라진 틈이, 맨 마지막으로 걸어야 할 걸음이 존재한다.”

모든 것에는 끝이 존재한다. 르 귄은 그러한 끝을 세상의 심연, 갈라진 틈으로 이해한다. 갈라진 틈으로 마지막 발걸음을 디뎌야 할 때, 우리는 앞으로 디딜 마지막 발걸음을 두려워하며 그로부터 한걸음 물러날 수 있는 어떤 안전한 물질(物質), 공간을 점유하는 단단한 실체 – 물건들(Things)을 찾는다. 종말이나 죽음 같은 크고 두려운 개념이 우리를 압도할 때 일상적이고 단단한 비물질의 세계는 우리를 죽음으로부터 일순간 보호해주는 듯 보인다. 르 귄의 소설에서는 주인공인 벽돌공이 끝까지 바다에 쌓아내는 벽돌이 그러했다. 그러나 물건들은 그것이 비물질 세계에 속해있다는 이유로 오히려 유한하다. 르 귄이 지적한 바와 같이 집과 마을은 파괴되고, 보도는 영원히 지속될 수 없다. 김태성, 임봉호, 조정현 작가가 보여주는 세계도 〈물건들〉의 세계와 마찬가지로 유한한 세계와 그 세계의 갈라진 틈을 다루고 있다. 조정현 작가는 물질적 세계에서의 죽음, 김태성 작가는 비물질 세계의 죽음, 그리고 임봉호 작가는 두 세계 사이에 있는 기억의 죽음에 관심을 두고 작업을 이어나간다. 또한, 세 작가가 보여주는 죽음의 세계는 불투명하고 촉지가 가능한 물건의 형태로 기념되고 있다.

먼저, 조정현 작가는 박제된 동물의 형상에 관심을 갖고 관련된 작업을 이어왔다. 박제된 죽은 동물의 모습은 우레탄폼 덩어리 등의 ‘물건들’과 함께 배치되어 틈의 저편으로 넘어가기 전, 마지막으로 다시 이 세계에 붙잡힌다. 물론 박제 또한 유한하기에 이 세계에 영원히 머물 수는 없다. 한편 임봉호 작가의 <콘크리트맛 솜사탕>은 사라진 장소에 대한 추억이 얼마나 유지되는지에 대해 탐구한다. 또렷하지 않은 기억을 추적하며, 기억을 이정표 삼아 두꺼비집 화분이라는 ‘물건’을 만들지만, 그것은 결코 사라진 기억과 장소를 대신할 수는 없으며, 사라진 장소를 조금 더 유예하기 위해 소환한 사물 또한 유한하다. 김태성 작가의 작업들은 물질과 비물질을 오간다. 작가는 비물질(사진 데이터)를 다시 물질의 세계로 소환하는 과정을 통해 비물질의 죽음을 선언하고 있는데, 이는 <데이터 제사>나 <회화 쌓기>같은 작품들에서 더욱 심화된다. 특히 <회화쌓기>는 회화의 평면성을 거부하고 입체성과 물성을 강조하며 비물질의 세계를 재구성한다.

전시의 제목인 《Please Mind The Gap》은 “틈을 조심하세요” 정도로 번역될 수 있겠는데, 승강장과 열차 사이의 간격이 넓으니 주의하라는 지하철의 안내방송 문구로 흔히 들을 수 있는 문장이다.

그러니,

틈을 조심하세요.

물질과 비물질 사이의 틈을. 마지막으로 발걸음을 디뎌야 할 틈을.

(글/ 한수정 큐레이터)

■ 작가노트 – 김태성

기술의 발전으로 우리는 빠르게 정보를 얻고 습득하고 있다.

데이터는 컴퓨터 계보의 기계 영향으로 이진법으로 구성된 디스플레이 화면 속에 존재하는 것으로 생각하게 된다.

데이터는 정보이기에 책, 음악, 춤, 구전 이야기, 소문, 소원이었고 컴퓨터로 정보를 처리하기 위해 우리가 스마트폰으로 쉽게 접할 수 있는 지금의 형태에 이르렀다.

나는 그 방대한 데이터 중 핸드폰의 등장으로 친숙한 사진 데이터에 관해 이야기한다.

분명 구성은 숫자 1과 0으로 되어있지만, 껍데기는 여러 형태로 존재한다.

이미지 또는 -jpg, -heic 파일명으로

나를 포함한 내 주위의 사람들은 이런 것들을 저장 장치에 쌓아간다.

저장 장치 속에서 기억 속에 잊히며 한 장 한 장 죽음을 맞이한다.

쌓여간다는 표현이 더 맞을지도 모르겠다.

그런 데이터들의 소중함을 알기에 묻습니다.

당신은 어떤 데이터를 살아왔나요?

■ 작가노트 – 임봉호

사라진 장소에 대한 추억, 추측할 만 한 것 없이 통째로 날아가버린 공간, 이에 대한 기억은 얼마나 온전히 유지될까?

이 작업은 10살때 부터 함께 커 온 오랜 친구와의 대화 중, 추억의 장소에 대한 어긋난 기억을 발견하며 시작되었다. 서로 스스로가 옳다며 목소리를 높이지 못하는 것은 또렷하지 않은 기억에 대해 둘 다 자신이 없는 것이다. 그리하여 즉흥적으로 찾아간 어린 시절 함께 살던 동네는 재개발로 인해 흔적도 없이 통째로 사라졌다. 여기에서 나는 옛 집이 바라보이는 장소에서 기억의 이정표 삼아 두꺼비집을 만들고 이를 화분에 담아왔다. 그러나 이 화분은 결코 사라진 장소를 대신할 수 없다.

‘콘크리트맛 솜사탕’이라는 제목은, ‘땅에 떨어뜨린 사탕을 다시 주워들었을 때’라는 상황을 연상하다 떠올랐다.

■ 작가노트 – 조정현

나의 작업에서 어느 순간부터 오브제 선택은 아주 중요한 요소로 취급되었다. 오브제의 조합을 통해서 내가 어떤 이야기를 하려고 하는지 드러내고, 그러기 위해서 내가 알지 못했던 것들을 연구하기 시작했다. 최근 들어 대부분의 작업에 조합되는 박제 오브제는 사회의 상황을 대변하거나 혹은 어떤 상황을 제시하듯 사용된다. 박제를 사용하게 된 계기는 특별하지 않았지만, 박제 오브제를 구하는 과정에서 판매자들이 이야기해주는 박제들의 신화들이 흥미로웠고, 또 그 이야기들을 무의식적으로 인지하고 박제들을 바라보는 내 모습을 보면서 작업에 임했던 것 같다.

2019년부터 시작된 전시 <눈먼 오브제>를 시작으로 <저지른 인간>, <불편:유발>, <하늘에서 내려온 우주선일지 몰라>까지 진행해 온 작업들은 나의 경험을 기반으로 박제 오브제를 활용하여 제작되었는데, 주로 인간이 아닌 시선으로 사회의 현상을 바라보는 동물들의 모습을 연상하게 했다. 내 작업에서 표현되는 사회적이고 현실적인 것들을 직접적인 시선에서 벗어나기 위하여 박제 오브제를 사용하였고, 이를 통해서 인간의 시선이 아닌 어떤 시선으로 관람객들이 이야기를 들어주길 원했다.

어떻게 보면 내가 하고자하는 이야기의 방향들이 사회에서 거대한 맥락을 짚는 것이 아니라 개인적이며, 사소한 내용이기 때문에 시각화하는 과정에서 사소한 이야기를 강력하게 만들어 줄 어떤 요소가 필요했던 것 같다. 그러기 위해서 소장하기 쉽지 않은 박제들에 꾸준히 관심을 가지고 구매, 관리 등을 긴 시간 이루어 냈던 것 같다. 결국 박제는 나의 이야기를 완성형으로 이끌어 주었고, 현재까지의, 그리고 앞으로의 작업에서도 중요한 요소로 작용하지 않을까 생각이 든다.