전시명 MIMESIS AP9: 유포리아 Euphoria

기 간 2025년 4월 2일 – 2025년 6월 29일 / 휴관 시 별도 공지

장 소 미메시스 아트 뮤지엄 1-3층

작 가 신준민, 이세준, 정유미

기 획 형다미

진 행 최연, 박서영, 김유리, 류희연

주 최 미메시스 아트 뮤지엄

후 원 파주시, 경기도

서문

미메시스 아트 뮤지엄은 미메시스 아티스트 프로젝트MIMESIS ARTIST PROJECT의 아홉 번째 기획전을 선보인다. 이 프로젝트는 35~45세 사이의 회화 작가들이 예술가의 사회적 역할을 탐구하며 구축한 작품 세계를 소개하는 연속 프로젝트로, 공모를 통해 선정된 신준민, 이세준, 정유미의 회화적 실험을 조명한다.

유포리아Euphoria는 그리스어에 어원을 두고 라틴어의 뜻을 거쳐서 오늘날 영어로, 강렬한 행복감과 지속적인 기쁨의 상태를 의미한다. 신준민은 빛의 강렬한 에너지를, 이세준은 일상에서 그릴 수 있는 모든 이미지를, 정유미는 물이나 바람 같은 자연의 거대한 유동적 흐름을 담아내는 작업에서 이 특별한 감각에 몰입하며 궁극에는 그 어떤 상태, 즉 유포리아의 희열을 마주하게 된다. 이들의 작품은 현실의 공간과 분리된 또 다른 차원의 세계인 듯, 실재와 분리된 이미지를 담는다. 이것을 창조하는 작가들은 마치 평행 우주의 두 세계를 동시에 살아가는 것처럼 현실과 캔버스 위를 넘나든다. 작가들의 개인적인 실험 결과가 전시라는 무대에 펼쳐지고, 이 실험이 관객과 만나 유포리아를 공유하면서 집단적 경험으로 확장할 가능성을 보여 준다. 전시가 시작되면 관객은 미메시스 공간에 펼쳐지는 유포리아의 여정을 시작하게 된다. 정유미의 미세하면서도 광활한 숨결 같은 붓질과 자연광이 곡면을 따라 흐르는 공간을 따라가다 보면, 이세준의 일상과 비일상, 중요하거나 의미 없는 이미지가 뒤섞인 캔버스의 퍼즐이 공간의 현실성을 지워 버리고, 이어서 신준민의 강렬한 빛과 어두움은 여과 없이 터져 나오는 환호성처럼 화면을 넘어 기하학적 공간 속에 울려 퍼진다. 이번 전시에서 구현되는 유포리아의 현장은 이상적 상태를 현실에서 형성하고 관객과 공유함으로써, 궁극적으로 유토피아적 경험으로까지 이어질 수 있기를 기대한다.

ㅡ 형다미 / 미메시스 아트 뮤지엄 선임 큐레이터

신준민, 플러드 라이팅, 2024, 캔버스에 유채, 150x200cm

신준민, 플러드 라이팅, 2024, 캔버스에 유채, 150x200cm

신준민, 밤 빛, 2021, 캔버스에 유채, 130.3x193.9cm

1. 신준민

1985년생. 영남대학교 디자인 미술대학 회화과를 졸업하고, 영남대학교 일반 대학원 회화과 석사 학위를 받았다. 2014년 봉산문화회관 「겨울잠」을 시작으로, 2021년 어울아트센터 「빛이 지나간 자리」, 2022년 아트스페이스 보안 「New Light」, 2024년 파이프갤러리 「White Out」, 아트스페이스 펄 「White Shadow」 등의 개인전을 가졌다. 단체전으로는 2018년 스페이스 K 「경험의 궤도」, 2021년 대구문화예술회관 「일상은 아름다워」, 2022년 파이프갤러리 「Flâneur」, 2023년 페이지룸8 「Walking on canvas」, 대구예술발전소 「Hyper Impressionism」, 시안미술관 「예술통신사: 거점」, 2025년 페이지룸8×지우헌 「옥토」 등이 있다. 2015년 대구문화예술회관 올해의 청년작가, 2017년 수성아트피아 수성신진작가, 2018년 대구문화재단 청년예술가육성지원, 2019년 광주시립미술관 하정웅 청년작가, 2022년 한국문화예술위원회 청년예술가생애첫지원 등에 선정되었다.

신준민, 고스트, 2020, 캔버스에 유채, 227.3x181.8cm

신준민, 밤 빛, 2022, 캔버스에 유채, 162.2x112cm

빛과 어둠의 판타지아

신준민은 빛을 그린다. 신준민의 그림 속에서 하얗게 타오르는 인공광원의 빛은 경기장의 뜨거운 열기와 환호성과 하나의 덩어리로 뭉쳐 폭죽과도 같이 폭발한다. 추상적이고 표현적인 빛의 덩어리와 입자의 표현은 신준민이 그리며 터뜨리는 환희와 같은 감정과 동화되어 있다. 신준민에게 야구 경기장은 오랜 소재이자 항상 새로운 영감을 주는 곳이다. 경기장을 그린 초기 작품 「필드」(2015)는 수많은 군중이 들어찬 열광적인 현장을 묵직한 색으로 거대한 화면에 가득 그려 내 화면에 담긴 에너지가 한결 더 농축된 인상을 준다. 신준민의 작품에서 빛이 주인공이 된 것은, 생경한 감각을 찾아 그려 오던 어두운 도시의 적막한 풍경이 팬데믹 상황의 특별하지 않은 일상 풍경이 되어 버린 이후였다. 이전 작품인 「산책」(2017)과 「푸른 소리」(2019)의 어둑한 풍경은 인적 없는 인조 시설물의 을씨년스러운 분위기를 담아내면서 작가가 현재 진행 중인 빛 시리즈와 일견 대조적인 위치에 있는 듯 보인다. 그러나 「화이트 페어리」(2024), 「플러드 라이팅」(2024) 등 경기장의 인공광에 그려진 빛의 입자들이 표현된 방식이 「하얀 바람」(2017), 「고스트」(2020)에서 보이지 않는 힘의 움직임을 수많은 선과 물감 파편들로 빠르게 휘두르고 쌓으며 그린 것과 동질의 표현임을 깨닫게 되는 순간, 신준민이 자신만의 일관된 방식을 10년 이상 발전해 왔음을 알게 된다. 붓에 묻힌 물감이 화면에서 빛으로 하얗고 눈부시게 타오르든, 혹은 경기장의 수많은 사람과 철조망을 그리는 여러 가지 색의 감산 혼합을 통해 어둡게 가라앉든 작가가 캔버스에 붓으로 행했을 일은 크게 다르지 않고 그 밀도 또한 묵직하게 가득 차 있다. 「밤 빛」(2023)은 거의 검은색으로 가득 차다시피 하여 신준민의 작품 중 가장 이질적인 첫인상으로 다가온다. 이 작품의 까맣고 넓은 면을 바라보다 보면 그곳은 빈 것이 아닌, 가득 차 있는 공간이라는 인상을 받게 되는데, 이 작품 역시 신준민의 다른 화려한 화면의 작품들과 본질적으로는 다르지 않다는 생각이 든다면 우리는 그의 유포리아를 만나고 있는 것이지 않을까.

ㅡ 형다미 / 미메시스 아트 뮤지엄 선임 큐레이터

이세준, 스마일 스티커가 붙은 해골과 고양이, 2018, 캔버스에 아크릴, 형광 안료, 65.1x90.9 cm.

이세준, 스마일 스티커가 붙은 해골과 고양이, 2018, 캔버스에 아크릴, 형광 안료, 65.1x90.9 cm.

이세준, 스페이스 아케이드, 2018-2023, 리넨과 캔버스에 아크릴, 유채, 형광 안료, 246.2x1821.1 cm, 13점

2. 이세준

1984년생. 홍익대학교 미술대학 회화과를 졸업하고, 동 대학원에서 회화 석사 학위를 받았다. 현재 홍익대학교 일반 대학원 미술학과 회화 전공 박사 과정을 수료 중이다. 주요 개인전으로는 2012년 키미아트 갤러리 「지금, 이곳에서는 어떤 일들이」, 2020년 KSD 갤러리 「스페이스 오페라」, 2023년 공간 황금향 「메타픽션」, 스페이스 윌링앤딜링 「마침내 너와 내가 만나면」, 2024년 고양시 예술창작공간 해움 「랍스터 편지」, 평택북부문예회관 「가능세계의 그림들」 등을 개최했다. 단체전으로는 2015년 세종문화회관 「굿-즈」, 2016년 서울시립미술관 「서울 바벨」, 하이트컬렉션 「트윈 픽스」, 2018년 아트스페이스 보안 「노 라이프 킹」, 2020년 난지미술창작스튜디오 「열지 않는 전시」, 2021년 자하미술관 「의도적 우연」, 2023년 송은 「제23회 송은미술대상전」, 2024년 Hall1 「픽션+미토콘드리아+시스템」, 고양시립 아람미술관 「궤적을 연결하는 점들」 등에 참여했다. 2013년부터 2016년까지 양주시립 미술창작스튜디오 777 레지던스, 2016년 Beijing B-Space 레지던시, 2019년 울산 북구 예술창작소 소금나루, 2020년 서울시립미술관 난지미술창작스튜디오, 2022년부터 2024년까지 고양시 예술창작공간 해움 레지던시, 2025년 서울문화재단 금천예술공장 레지던시에서 활동했으며, 2012년 서울시립미술관 신진작가 지원 프로그램, 2014년 제3회 가송예술상, 2023년 제23회 송은미술대상 본선, 2024년 경기문화재단 시각예술지원, 평택문화재단 우수프로젝트 등에 선정되었다.

이세준, 가능세계의 그림들, 2024, 리넨에 아크릴, 유채, 형광 안료, 291x291 cm, 9점

이세준, 너를 떠올린 모든 순간들, 2024, 리넨에 아크릴, 유채, 형광 안료, 291x291 cm, 9점

네버 엔딩 스토리

이세준은 끝나지 않는 이야기를 계속한다. 이 끝없는 끝말잇기 같은 그리기는 이세준에게 가장 즐거운 유희이자 세상 속에서 자신의 위치를 인식하는 시간이기도 하다. 그의 그림을 들여다보면, 만난 적이 없어도 마치 아는 사람이나 인스타그램 팔로워가 된 듯한데, 일상에서 주고받은 메시지 속 사진과 평소 생활이 담긴 그리 중요하지 않은 사진이 뒤섞여 있는 이세준의 개인적 이미지들을 보게 되기 때문이다. 「스페이스 아케이드」(2018~2023)는 사실 하나의 작품이자 13점의 개별 작품이다. 이 단서와 제목, 제작 연도에서 알 수 있듯 작가가 6년간 그린 「유리공장」(2019), 「어항의 보글거림」(2020) 등이 계속 연결되어 하나의 작품이 된다. 이세준이 이렇게 보이고 생각나는 이것저것 모두 다 그리는 방식을 취하는 것은 회화를 통해 세상을 이해하고자 하는 일종의 장기 프로젝트다. 이것은 생각을 정리하고 하나의 세계관을 만들어 낸 후 화면에 담아내려는 작업 방식과 대조적인, 정리가 언제 될 지 알 수 없는 귀납법과 유사한 방식에 가깝다. 그러나 좀 더 구체적으로 말하자면 이 프로젝트의 목적은 결론을 내리는 것이 아니라 과정을 거듭하며 그림을 만들어 나가는 방법을 견고하게 구조화하는 데에 있다. 이세준이 인식한 이미지, 우연히 생성한 물감 얼룩, 그리고 그 이미지 간의 관계 속에 새롭게 생성되는 이미지는 각 연구의 시기마다 다른 스타일의 그림을 생성한다. 「스마일 스티커가 붙은 해골과 고양이」(2018)의 시기에 그려진 그림들은 마치 모두 다른 곳에서 산, 모두 다른 장르의 스티커와 그림 조각이 한 화면에 무작위로 쏟아져 있는 것처럼 구성되어 있다. 「가능세계의 그림들」(2024), 「너를 떠올린 모든 순간들」(2024)은 옆으로 연결이 되다 못해 그림을 구성하는 각 그림이 여러 경우의 수로 결합이 가능하게 그려져, 하나로 고정되지 않는다. 내용을 정제하고 가치 판단하여 드러내기보다 자신이 담을 수 있는 모든 것을 다, 그리고 모든 가능성에 대해 열린 태도를 그림의 구조로 실험한 이러한 작품들은, 전체를 구성하는 그림들을 재조합하여 같은 작품이지만 다른 이미지로 변신을 거듭한다. 계속 크롭하듯 그리는 행위를 기반으로 구성을 변화시키는 유희가 작업의 정체성이자 가장 이상적으로 작업을 즐기는 상태라는 점에서 이세준은 이미 유포리아와 유토피아가 일치하는, 이야기가 끊임없이 샘솟는 곳에서 우리를 부르고 있다.

ㅡ 형다미 / 미메시스 아트 뮤지엄 선임 큐레이터

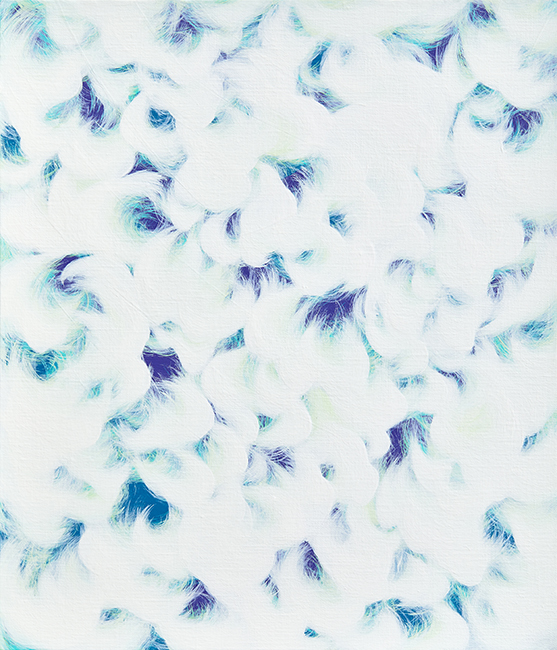

정유미, 물과 풀이 바람과 마주할 때, 2023,캔버스에 아크릴, 145×400㎝

정유미, 고요한 독백, 2020, 캔버스에 아크릴, 194ⅹ260㎝

3. 정유미

1982년. 이화여자대학교 조형예술대학 미술학부 한국화과를 졸업했으며, 동 대학원 한국화 석사 학위를 받았다. 이후 영국 골드스미스에서 순수미술 전공 석사, 이화여자대학교 조형예술학부 동양화 박사 학위를 받았다. 2015년 Chabah Yelmani Gallery 「Silent Memory」, 2018년 갤러리밈 「White Silence」, 아트비트 갤러리 「Whispering Mind」, 2021년 아트비트 갤러리 「Soft Whistle」, 2023년 금호미술관 「바람」, 2024년 아뜰리에 아키 「Whistle」 등의 국내외 개인전을 가졌다. 단체전으로는 2010년 서울시립 남서울미술관 「한국화 판타지-한국화의 감각적 재해석」, 2017년 서교예술실험센터 「고무고무-열여섯의 움직이는 기술」, 2022년 이강하미술관 「바다와 미술관」, 플레이스막1 「손끝의 말」, 2023년 KT&G 상상마당 홍대 갤러리 「지구에 커튼을 쳐 줄게」, 에브리아트 「황금시간」, 2024년 선화랑 「예술적 시각으로 공간을 경험하는 방식: 침잠과 역동」 등에 참가했다. 2007년부터 2008년까지 서울시립미술관 난지미술창작스튜디오, 2015년 SÍM Residency, 2016년 Kunstnarhuset Messen, 2018년 대전문화재단 대전테미예술창작센터, 2021년부터 2022년까지 GS칼텍스재단 GS칼텍스 예울마루 창작스튜디오, 2022년 강릉문화재단 FAR EAST 창작스튜디오 등 국내외 레지던시에서 활동했으며, 2008년 서울시립미술관 신진작가 전시 지원 프로그램, 2009년 소마드로잉센터 아카이브 작가, 2016년 포스코미술관 The Great Artist, 한국문화예술위원회 해외 레지던시 참가 지원 프로그램 등에 선정되었다.

정유미, 구름 산, 2024, 캔버스에 아크릴, 194×130㎝

정유미, 하얀 휘파람 Ⅲ, 2019, 캔버스에 아크릴, 53×45.5㎝

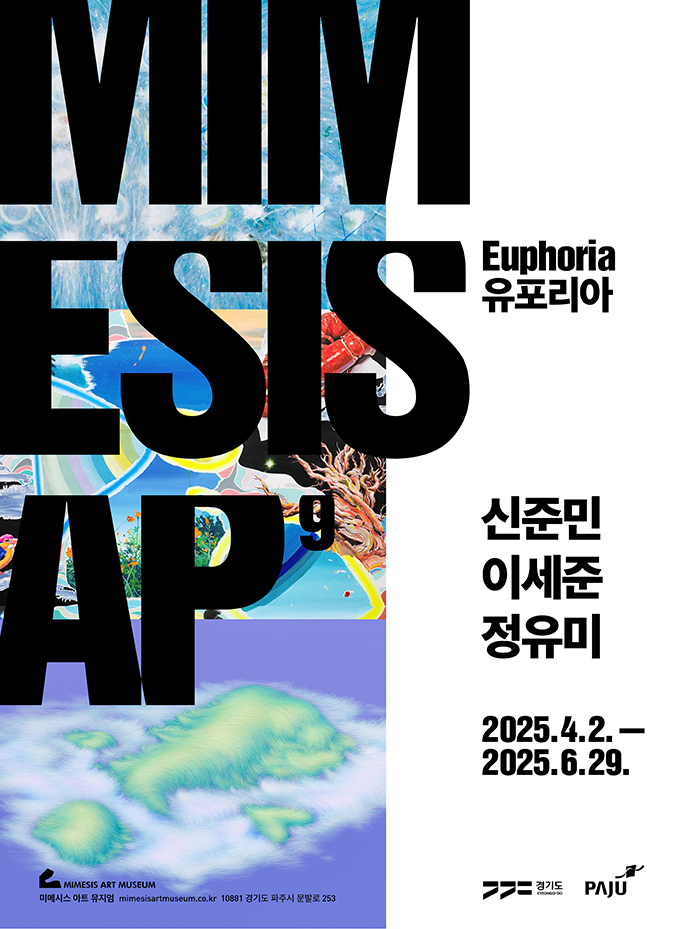

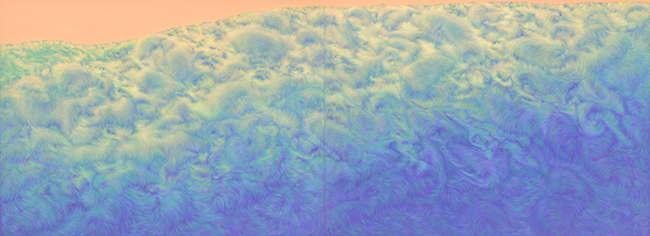

완벽한 무경계의 자유

정유미의 그림 속 장소는 부드러운 털과 같은 선의 결이 만들어 내는 현실 감각에 기반한, 이 세상이 아닌 것 같은 바람과 소리의 입자가 흐르는 가상의 섬과 들판, 그리고 바다다. 이곳에서 작가는 자유의 유포리아를 누린다. 정유미는 이전부터 자신이 인식하는 세상을 그려 왔다. 자신과 세상의 경계를 그리던 무렵의 작품을 살펴보면, 「삼각 지점」(2016), 「마을」(2015), 「보이지 않는 긴장」(2015)에서는 아이슬란드 레지던시 시기에 특유의 주택 양식과 자연환경을 연구하였으며, 「마음의 벽」(2017)에서는 자신과 세상을 경계 짓는 벽을 직접적으로 등장시키기도 하였다. 이 시기 정유미가 그린 자신이 있는 장소는 물리적 장소가 아닌 본인이 인식하는 주변 환경으로 보인다. 그리고 그때 주로 다루던 경계/벽은 자신을 안전하게 가려 주기도 하지만 바깥과의 단절마저 원한 것은 아니기에 벽의 재질은 마시멜로나 스티로폼 덩어리처럼 부피가 크지만 가볍고 견고하지 않은 재질의 블록으로 얼기설기 구축되어 있다. 또한 집과 마을을 둘러싼 막은 바깥이 보이는 레이스나 망사와 같은 형태로, 어떤 막은 그도 부족해 바깥과 연결되는 구멍마저 뚫려 있다. 자기를 지키기 위해 경계하지만 바깥은 궁금한, 아직 알이 깨지지 않은 상태의 정유미는 노르웨이에서의 자연도 사람들도 너와 나를 선 긋는 경계가 부재한 상황을 난생처음 경험하며 완전한 자유에 대하여 인식하게 되었다. 「모퉁이 돌」(2018)은 노르웨이의 긴장감 넘치는 피오르fiord 해안의 구불구불하고 위험한 절벽 길을 거침없이 운전하는 버스 기사의 여유로운 휘파람 소리에 긴장감과 두려움을 놓아 버리고 버스의 흔들리는 리듬에 몸과 마음을 맡겨 버린 기억을 담고 있다. 그곳의 여운은 「하얀 휘파람Ⅲ」(2019), 「하얀 메아리」(2019)에서처럼 깃털이나 구름 조각 같은 추상적 터치로 등장하기 시작하며 이제까지 해오던 작업과는 다른 방향으로 진행되었다. 닫힌 문이 열리듯, 오랫동안 바라오던 해방을 만나며 작가의 붓 끝으로 거침없이 분출되는 선들은 점차 가벼워지고 있다. 깃털 정도의 입자로 표현되는 정도의 가벼움이었다가(「고요한 독백」(2020)) 점차 가늘고 섬세하고 부드러운 고운 털의 거대한 평원이 되고(「물과 풀이 바람과 마주할 때」(2023)), 심지어는 땅을 떠나 공기, 기체와 같아진다(「구름 산」(2024)). 땅을 떠나, 바람처럼 더없이 가벼워지는 정유미의 붓 끝은 어느새 0그램의 휘파람 소리까지 완벽히 구현하는 순간, 유포리아를 지나 유토피아로 사라져 버릴지 모르겠다는 상상마저 불러일으킨다.

ㅡ 형다미 / 미메시스 아트 뮤지엄 선임 큐레이터