윤진섭

윤진섭

이 전시를 평한다

한국의 행위미술 1967-2007

8.24-10.28 국립현대미술관

지금 과천의 국립현대미술관에선 볼거리가 풍성한 한 전시회가 열리고 있다. <한국의 행위미술 1967-2007>전(8.24-10.28)이 그것이다.

올해로 40주년을 맞이하는 한국의 행위미술을 총 정리한 일종의 회고전 성격이 두드러진다. 사실 그 동안 행위미술은 주류로 편입되지 못하고 변방으로만 떠도는 듯한 감이 짙었는데, 이번 전시는 그런 우려를 깨끗이 불식시켜 주었다. 따라서 이번 기획전은 열악한 조건에서 행위미술에 전념해 온 이 분야의 작가들에게 자긍심을 심어주기에 족한 전시회였다.

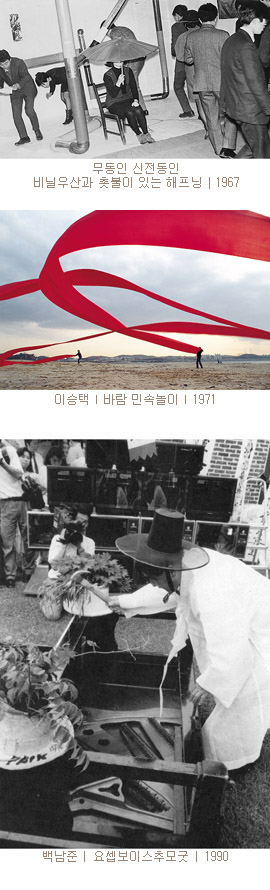

이 전시회가 거둔 또 하나의 성과라면 그 동안 오리무중이었던 <청년작가 연립전>(1967)의 전시장 광경이 담긴 녹화테이프를 발굴한 것이다. 오래 전에 한 방송계 인사로부터 테이프의 존재를 들어서 알고 있었던 김윤수 관장이 전시기획자(김경운 학예연구사)에게 귀 뜸, KBS T.V의 자료실에서 이를 찾게 되었던 것이다. 한국 최초의 해프닝인 [비닐우산과 촛불이 있는 해프닝]이 발표되기도 했던 이 행사는 오브제와 설치작품이 주축을 이룬 기념비적인 전시회였다. 사실 국립현대미술관에서 열리고 있는 이번 전시회도 이 전시를 기점으로 한 것이다.

미술평론가 오광수가 대본을 쓴 이 해프닝은 비닐우산을 들고 의자에 앉아있는 무동인 멤버 김영자의 주변을 촛불을 손에 든 한 무리의 참여자들이 “새야 새야 파랑새야. 녹두밭에 앉지마라....”로 시작되는 한국의 전래동요를 부르며 맴돌다가 마지막에는 우산을 망가뜨리는 행위로 끝을 맺는 비교적 단순한 플롯의 작품이었다.

이 테이프의 발견은 전혀 뜻밖이었다. 이의 출현으로 사진으로만 확인되었던 전시장 풍경이 비로소 감지되었다. 이로써 증언과 몇 장의 사진이 전부였던 <청년작가연립전>은 이제 보다 자세히 기술되게 되었고, 한국 최초의 행위미술은 객관적인 서술이 가능하게 된 것이다.

전문 행위미술 작가, 일부 누락의 아쉬움

이 전시회의 구성은 모두 3부로 구성돼 있다. 제1부:해프닝에서 이벤트로(1967-1979), 제2부:행동의 드라마(1980-1993), 제3부:행위-변주(1994-2007)가 그것이다. 무엇을 근거로 각 시기를 이렇게 분절하였는지는 확실치 않으나, 사회적 변화에 맞춰 행위미술이 성격을 달리해 나간 것으로 파악하지 않았나 짐작된다. 즉, 각 시기에 따라 달라지는 문화적 코드에 초점을 맞춘 것으로 이를 테면, 80년대의 이념적 혼란기에 등장한 정치적 아방가르드와 이한열 열사의 죽음으로 대변되는 정치적 퍼포먼스를 ‘행동의 드라마’란 표제어로, 소비사회의 대두와 신세대 퍼포먼스의 등장을 ‘행위-변주’로 각각 담아내고자 했던 것은 아니었을까? 그렇게 함으로써 기획자는 단순한 연대기의 나열이나 인물사에 그칠 우려가 있는 행위미술사를 사건사 혹은 사회사적 시각의 회고전을 통해 그려보고자 했던 것은 아니었을까 하는 생각이 들었다.

그러나 이번 전시회가 자료전의 성격을 띤 것이면서도 선정된 작가 위주의 전시구성 방법을 취하고 있다는 점에서 이 둘의 절충적 의미를 지니고 있다고 판단되었다.

전시는 어떤 관점에서 보느냐에 따라 그 의미가 새롭게 다가오기 마련이다. 부대행사가 풍부하게 마련된 이번 전시회 역시 관객들에게 행위미술에 대한 이해를 돕는데 더 없이 좋은 기회다. 체계적인 역사의 서술은 행위미술이 더 이상 미친 짓거리가 아니라, 충분히 의미가 있는 실험 혹은 전위미술의 최첨단 양상임을 관객들에게 알려준다. 이번 전시회에 초대된 작가 명단은 행위미술을 전업으로 활동해 온 작가들만으로 구성된 것이 아님을 말해준다.

백남준, 이상현, 김아타, 낸시랭 등의 이름을 통해서 보듯이, 스타급 작가들의 기용은 문화적 코드의 대변자 혹은 행위미술에 있어서 매체적 혼융의 양상에 전시의 초점을 맞추었음을 말해준다. 그럼에도 불구하고 일부 특정 작가에게 전시장이 지나치게 편중되었다든지 행위미술을 부수적으로 행했던 작가들이 전문 행위미술 작가들을 제치고 초대된 것은 옥의 티였다.

서울아트가이드 2007-10