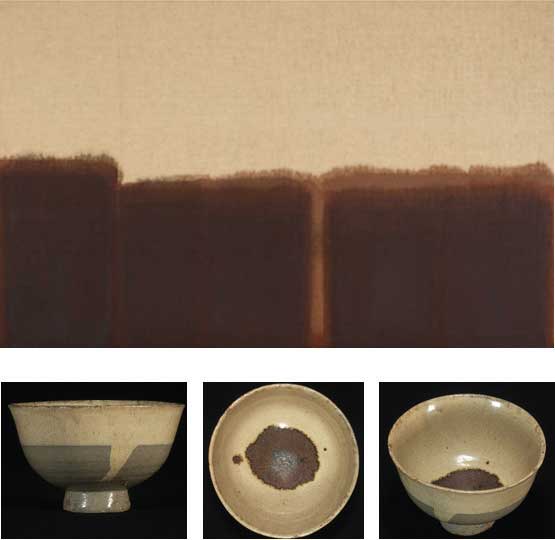

“살이 살과 닿는다는 것은 참 좋은 일이다” 이선관의 시는 이렇게 시작한다. 온택트의 삶을 살아가는 우리에게, “참 좋은 일”은 이루어질 수 없는 것일까? 윤형근의 <청다색 82-86-32>에는 청다색의 붓질과 면천의 캔버스가 살이 살과 닿는 것처럼 스며들어 있다. 그 교차점에서 세밀하게 번짐을 이루는 물감은 면천의 씨실과 날실 사이로 시간의 흐름에 따라 스며들어서 세밀한 파동을 일으키고 있다. 작가의 손을 떠난 붓질의 흔적들은 캔버스와 시간을 함께 하며, “참 좋은 일”을 이루어내고 있는 것이다. 온택트의 삶에서 윤형근의 작품은, 우리에게 실존의 깊이를 대면해보길 권하고 있는 듯하다. 구원이 저 너머에 존재하는 ‘타자’에게서가 아니라, 존재 자체의 깊은 곳에 가리워져 있음을 깨닫게 한다. 나의 살이 존재 깊은 곳에 숨겨져 있는 또 다른 살에게 말을 걸고 어루만지며 보듬고 스며들어서 마침내, 나의 실존이 오랜 잠을 깨고 진정한 자신의 삶을 자유롭게 살아갈 수 있기를!

상) 윤형근, 청다색 82-86-32, 1982

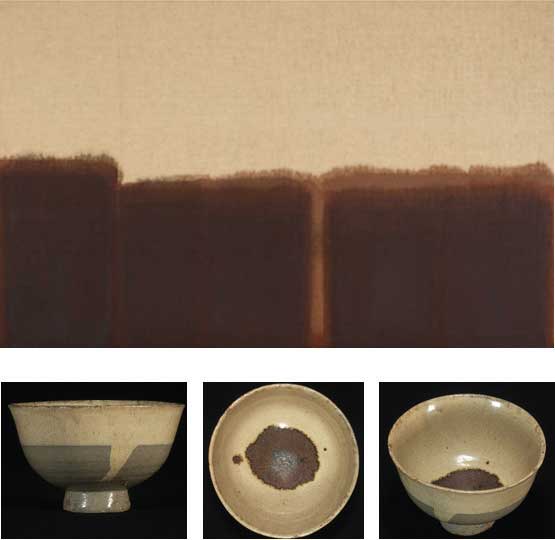

하) 분청사기덤벙문 대접, 조선시대16c

현대미술은 이런 역할을 감당해야 하지 않을까? 내면의 소리를 들을 수 있는 한 줄기 바람 같기를 기대해본다. <분청사기덤벙문 대접>을 빚어낸 조선의 도공들도 그런 삶을 꿈꾸었을까? 덤벙문 기법의 대접 외면에서도 스며듦의 멋을 느낄 수 있지만, 내면에 철화 붓질을 하여 백토와 어우러지게 한 솜씨는 탄성을 자아내게 한다. 그 대접에 차를 마시면서 백토와 철화붓질의 스며듦이 발화하는 아름다움을 음미해보길 바라는 마음이었을까? 그 도공의 마음이 윤형근의 붓질로 재현되고 있는 것일까? 온택트의 때에 윤형근의 작품과 <분청사기덤벙문 대접>을 가까이 해 볼 일이다.

김재인 펠릭스에듀 대표

0

0

0

0