1995년 출범한 광주비엔날레는 미술계 관계자뿐 아니라 많은 관객들이 찾는 세계적인 미술축제로 자리매김했다. 하지만 일반 관객이 방대한 규모의 전시를 온전히 즐기는 것은 여전히 쉽지 않다.

본 연재는 《2024 15회 광주비엔날레》(2024.9.7-12.1)와 관객들 사이에 존재하는 간극을 좁히고자 하는 것이 기획의 의도이다. 따라서 본 지면에서는 ‘광주비엔날레’가 아닌 참여작가들의 ‘개별 작업’을 다루게 될 것이다. 이 글이 관객들로 하여금 작가들의 작품세계에 보다 가까워지는 경험을 선사하기를 기대한다.

《2024광주비엔날레: 판소리, 모두의 울림》작품론

15회 광주비엔날레: 판소리, 모두의 울림 2024 9.7 – 12.1

엠버라 웰만: 파괴와 재생의 그로테스크한 미래 1)

현채이

플라스틱 폐기물은 해양 생태계에 치명적인 영향을 미치고 있으며, 특히 해양 생물들에게 가장 큰 위협이 되고 있다. 해양 동물들은 플라스틱에 의해 다치거나, 플라스틱을 먹이로 착각해 죽음에 이르는 경우가 많고, 이에 따라 생태계는 점차 무너져가고 있다. 전 세계적으로 1,900만에서 2,300만 톤의 플라스틱이 강과 바다로 흘러 들어간다고 추정되며, 해양 생물인 고래와 돌고래, 물개와 바다사자, 바다거북, 바닷새들이 플라스틱 쓰레기 때문에 죽었다는 사례가 79건에 달한다고 한다. 2)

제15회 광주 비엔날레 본전시를 위해 제작된 엠버라 웰만의 네 점의 회화 작품들은 관람객들에게 이러한 위협적인 현실 혹은 끔찍한 현실을 기반으로 한 미래의 공포 판타지와 직면하게 만들어 준다. 웰만의 이전 작품들이 현실을 초월하는 판타지적 신체와 젠더, 종의 표현에 집중했다면 이번 광주 비엔날레에 전시된 작품들은 더욱 직접적으로 현대 환경 문제에 대한 관심을 야기한다. 작품들은 플라스틱으로 인한 생태계 붕괴라는 주제를 죽은 새의 사체 속에서 빛나는 플라스틱, 해안가에 밀려온 상어의 사체들 등 관람객이 즉각적으로 인식할 수 있는 이미지를 사용하며 접근하고 있다.

다성악이 주제인 제3전시실에서 마주하는 웰만의 회화는 하나의 공간 안에서 임시 벽을 이용해 세 벽면을 따라 배치되어 있다. 왼쪽 벽면의 <물속의 봄 Underwater spring>(2024), 중앙 벽면의 <모든 것이 남아 있다 Everything Remains>(2024)가, 오른쪽 벽면의 <날개깃 Pinion>(2024)과 <새들의 군무 Murmuration>(2024)이 그것이다.(도 1-4) 작품들은 한 벽에 일렬로 나열되지 않고, 각기 다른 벽면에 독립적으로 배치되어 있다. 관람객은 작품을 순차적으로 따라가거나 한 방향으로 이동하는 대신, 공간 안에서 전시된 네 점의 작품을 모두 한눈에 감상할 수 있으며 자유로운 시선의 이동을 경험할 수 있다.

웰만의 작품들은 제목부터 죽음과 탄생, 정지와 움직임의 긴장을 암시한다. 특히 <날개깃>은 이러한 주제를 가장 직접적으로 드러내는 작품이다. 캔버스 배경은 임파스토 기법을 사용하여, 두텁게 쌓은 물감으로 역동적인 질감을 보여주고 있다. 두꺼운 물감을 입힌 큰 붓으로 묵직한 바람이 부는 듯한 붓 터치는 노을의 배경과 땅에 무언가 거대한 변화가 일어나고 있음을 암시한다. 또한 노을이 지는 곳과 땅의 경계는 의도적으로 흐려져 있으며, 하늘과 땅이라는 공간의 분리가 존재하지 않는다. 정 중앙에 있는 새의 사체 역시 같은 기법으로 그려졌으며, 그로 인해 마치 꺾이고 눌린 듯한 형태가 강조된다. 새는 배경과 대조되는 진한 검은색과 흰색으로 그려졌지만, 전체적으로 배경과 같은 붓 터치의 흐름을 유지하며, 붓질이 흐릿하게 처리되어 배경과의 경계가 모호하다. 이에 따라 새의 사체는 점진적으로 해체되며 바닥에 가라앉는 듯한 인상을 주며, 존재의 모호성을 부각한다. 뼈가 드러난 열린 몸체 안에는 가장 오랫동안 분해되지 않을 인공물들을 담고 있다. 연두색, 베이지색, 오렌지색의 얇고 투명한 페인트로 칠해진 인공물들은 반짝이는 시계와 플라스틱 펜던트들로, 차갑고 이질적인 느낌을 전달한다. 이러한 질감의 대비는 자연적인 것과 인공물의 관계 즉 죽음 속에 스며드는 인공물의 영향력, 그리고 자연적인 시간성과 인공적인 것의 시간성의 대조를 은유적으로 보여준다. 그에 덧붙여 ‘날개깃’이라는 제목 또한 풍부한 의미를 더한다. 새의 날개를 고정하거나 제한한다는 뜻의 이 단어는 움직임의 불가능성, 자유의 박탈을 상징하면서 동시에 새의 본질적 특성인 비행을 역설적으로 상상하게 한다.

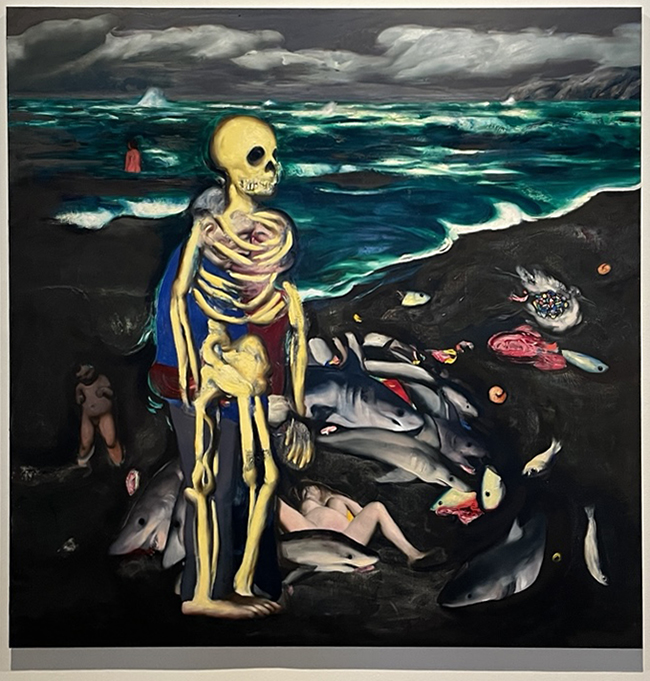

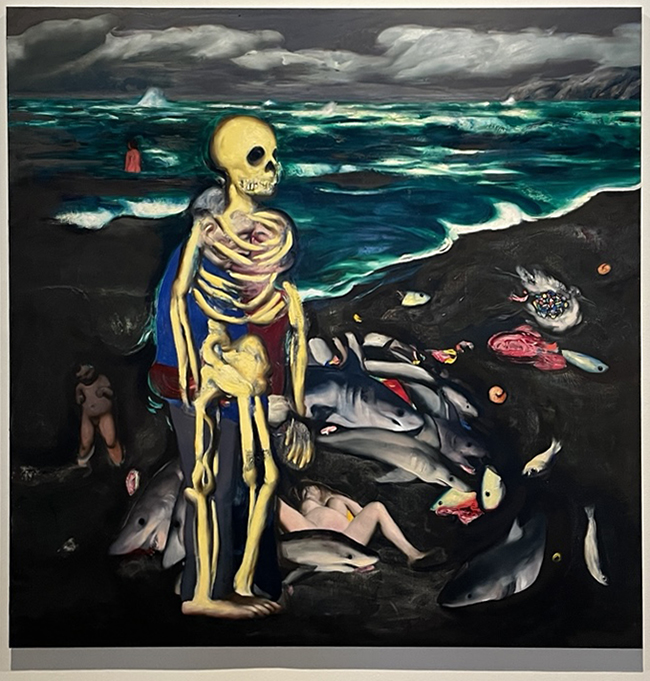

<모든 것이 남아 있다>는 제목이 지닌 역설적 의미를 작품 속에서 극적으로 드러낸다. ‘모든 것이 남아 있다’는 언뜻 영원함을 약속하는 듯하지만, 작품 내부에서는 죽음의 이미지가 생생하게 공존하는 것이다. 마치 태풍이라도 몰려올 듯 진한 회색 뭉게구름이 모여있는 하늘, 차가운 진녹색과 파란색 물감이 투명하게 쌓여 올라간 넘실거리는 파도, 짙은 검은색 돌들로 이루어진 땅 위의 이미지들은 콜라주적 배치를 통해 관람객에게 혼란스러운 감정을 전달한다. 해안에 밀려온 죽은 상어의 형상, 서 있는 사람의 해골, 해골 속에서 키스하는 노부부, 다리를 벌리고 누워있는 여성의 몸, 돌 사이에서 서 있는 형태가 늘어난 아기, 바다 안에서 허공을 바라보고 있는 사람과 같은 이질적인 이미지들은 마치 한 퍼즐에 다른 퍼즐의 조각을 가져온 듯 비정형적으로 배치되어 있다. 또한 이러한 형태들은 깊이감이 전혀 없이 평면적으로 그려졌으며, 각 형태는 의도적으로 왜곡된 원근법 안에 배치되어 있다. 동시에 생명체와 무생물 간의 임의적 배치는 비논리적인 관계성를 통해 관람객의 시지각적 경험을 방해하고 교란하며, 낯설고 기이한 감정을 불러일으킨다. 이 작품에서도 작가는 다양한 시공간을 한 공간 안에서 표현한다. 해골 이미지 안에서의 노부부가 키스하는 형상은 해골이라는 끝난 시간 속에서 사랑이라는 역동적인 시간을 표하지만 이는 노부부가 해골 안에 있다는 점에 과거의 시간으로 인식이 된다. 반면 요동치는 파도는 생명력을 불러일으키며 현재임을 환기하지만, 그 파도가 넘실거리는 땅에는 죽은 상어의 사체들이 가득하며 다시 한번 시간을 정지시킨다. 그리고 이곳저곳 위치한 나체인 인물들은 방향성을 잃은 듯 보인다. 따라서 제목에서 말하는 ‘남아 있음’은 지속이 아니라 죽음과 생명의 기괴한 공존을 의미한다. 즉 제목이 암시하는 영속성은 죽음을 배제하지 않고, 오히려 죽음을 포함한 더 광대하고 측정 불가능한 생명의 순환을 보여주는 것이다. 이는 시간의 선형적 개념을 넘어서는, 끊임없이 쌓여가는 거대한 존재의 흐름을 뜻한다.

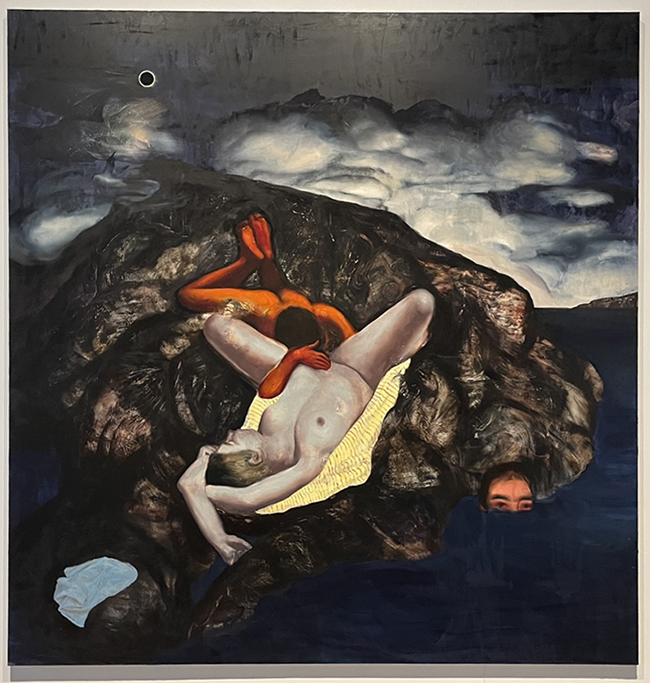

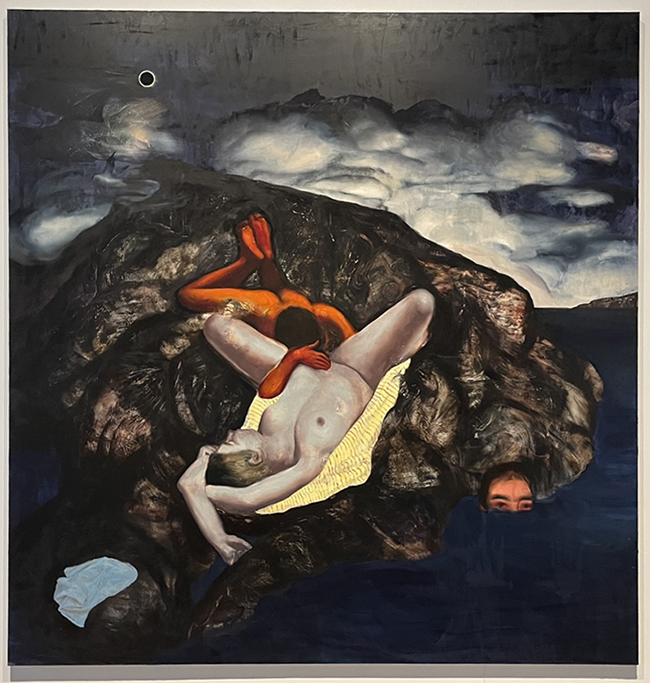

반대로 생명력을 조금 더 중시한 작품도 존재한다. <물속의 봄>과 <새들의 군무>가 그것이다. <물속의 봄>이라는 제목은 잠식된 곳에서 새롭게 생명이 피어나는 느낌을 준다. ‘봄’이 상징하는 따뜻함과 생명력, ‘물속’이 내포하는 차가움과 고립의 이미지는 작품 속에서 극적인 대비를 통해 드러난다. 하늘은 다른 작품들과 마찬가지로 임파스토 기법으로 칠해져 있으며, 바다 역시 꽤 두꺼운 불투명한 물감으로 칠해져 있다. 이로 인해 부드럽게 경계지어진 공간과 유사한 색감으로 인해 이 둘은 한 존재에 속한다는 느낌이 두드러진다. 반면 인물들과 거대한 돌섬의 형태는 질감적으로 대비를 이룬다. 나체인 여성과 여성을 애무하는 사람의 형태는 유기적이고 부드러운 신체의 곡선이 강조되었고 따뜻한 살색과 명암의 표현이 부드러우며 투명한 글레이징 기법으로 살의 질감이 표현되어 있다. 반면 돌섬의 형태는 투명한 검은 막 뒤에 엉킨 혹과 같은 형상들이 거친 질감으로 표현되어 있어 차갑고 단단한 질감을 띈다. 또한 투명한 검은 막은 얇은 선으로 표현되어 있어 날카로운 인상을 준다. 이러한 대비를 통해 작품 속에서 사람의 형상들이 극적으로 눈에 들어온다. 이들의 애무를 하는 성행위와 벌어진 여성의 다리는 새로운 탄생을 연상시키며, 자연의 끊임없는 순환과 재생을 보여준다. <새들의 군무>에서는 새, 불, 연기, 시체의 잘린 목과 같은 형상들이 왜곡된 형태로 중첩되어 있다. 타오르는 불 속에서 피어오르는 폭발적인 진홍색 연기는 언뜻 파괴를 상징하는 듯하지만, 타오르는 불길과 피어오르는 연기, 날갯짓을 하며 날아오르려고 하는 새들은 사선의 구도를 통해 더욱 역동성을 보인다. 더불어 불과 연기는 두꺼운 물감으로 칠해져 있어 가라앉음을 연상시키지만 얇게 칠해진 새들은 떠오름을 연상시키며, 결국 파괴의 순간에서 재생과 비상의 가능성을 내포한다.

웰만은 한 인터뷰에서 “저는 항상 그로테스크를 사랑해 왔죠…. 저속함은 본능적이고 육체적이에요, 그로테스크는 이 것들을 지적하면서도 또한 위로예요. 제가 회화에서 찾는 특성은 그것이 그 자체를 넘어서 어떤 것을 지향하는 것이에요”라고 언급한 바가 있다. 3) 웰만이 언급한 그로테스크는 바흐친의 그로테스크 리얼리즘의 정의와 맞닿아 있다. 바흐친은 그로테스크 리얼리즘을 통해 지배 문화가 경직된 질서를 전복하고, 육체성과 물질성을 통해 새로운 전환의 가능성을 제시하고자 하였다. 또한 그는 이를 통해 탄생과 죽음, 생명과 파괴의 교차를 시각적으로 드러내며 새로운 가능성의 창출을 암시했다. 4) 웰만의 작업 역시 사체, 왜곡된 형상, 비논리적으로 배치된 요소들을 통해 환경 위기의 잔혹함을 직접적으로 지적하면서도 동시에 생명의 놀라운 회복력과 변형 가능성을 암시한다. 또한 웰만의 작품은 자연의 시간 속에서 소멸하는 것, 변화하는 것, 그리고 인공적인 것을 대조시키며 죽음과 탄생 그리고 생명에 대해 끊임없이 이야기하며 우리가 만든 비가역적인 현실을 다시 한번 생각하도록 유도한다. 그의 작품은 파괴와 재생, 죽음과 탄생의 경계에서 새로운 생존 방식을 모색하는 은유적 제안이자, 인간과 자연의 관계를 근본적으로 재고하고자 하는 메시지를 담고 있다. 웰만이 제시한 공포 판타지는 멀리 있는 미래의 이야기가 아닌, 바로 지금 절박한 현실로 인식하게 만든다.

- 현채이 (1996-)

칼 아츠 (California Institute of the Arts) 미술과 졸업 후 이화여자대학교 미술사학과 석사 과정을 재학 중이다. 미국 동시대 미술에 관심을 두고 있다.

ㅡㅡㅡㅡㅡ

1) 캐나다 루넨버그에서 출생한 엠버라 웰만(Ambera Wellmann, 1982-)은 (Nova Scotia College of Art&Design University) 및 (University of Guelph)에서 수학했으며 멕시코, 베를린, 뉴욕을 오가며 활동한다. 작가는 현실을 초월하는 신체와 젠더, 종의 표현에 집중하는 판타지적 회화를 중심으로 작업한다. 작가 공식 사이트 https://

www.amberawellmann.com

2) Graham Readfearn, “ Deadliest plastics: bags and packaging biggest marine life killers, study finds,”Gaurdian ,13 Dec 2020,

3) “Unturning Ambera Wellmann,” Kraupa – Tuskany Zeidler,

4) 미하일 바흐친,「소설 속의 말」, 『장편소설과 민중언어』,전승희 외 옮김, 창작과 비평사, 1988, 최진석, 『민중과 그로테스크의 문화정치학』, 237에서 재인용.

엠버라 웰만, <물속의 봄 Underwater spring>,2024, 캔버스에 유채, 228x237cm

엠버라 웰만, <모든 것이 남아 있다 Everything Remains>,2024, 캔버스에 유채, 228x237cm

엠버라 웰만, <날개깃 Pinion>,2024, 캔버스에 유채, 228x237cm

엠버라 웰만, <새들의 군무 Murmuration>,2024, 캔버스에 유채, 228x237cm

'미술사와 비평'은 미술사와 비평을 매개하는 여성 연구자 모임이다.

0

0

0

0