1995년 출범한 광주비엔날레는 미술계 관계자뿐 아니라 많은 관객들이 찾는 세계적인 미술축제로 자리매김했다. 하지만 일반 관객이 방대한 규모의 전시를 온전히 즐기는 것은 여전히 쉽지 않다.

본 연재는 《2024 15회 광주비엔날레》(2024.9.7-12.1)와 관객들 사이에 존재하는 간극을 좁히고자 하는 것이 기획의 의도이다. 따라서 본 지면에서는 ‘광주비엔날레’가 아닌 참여작가들의 ‘개별 작업’을 다루게 될 것이다. 이 글이 관객들로 하여금 작가들의 작품세계에 보다 가까워지는 경험을 선사하기를 기대한다.

《2024광주비엔날레: 판소리, 모두의 울림》작품론

15회 광주비엔날레: 판소리, 모두의 울림 2024 9.7 – 12.1

카트야 노비츠코바 : 활성화 패턴, 은하수의 정원

이수

“480픽셀 해상도는 어째서인지 8K보다 더 현실적으로 느껴집니다. (480-pixel resolution somehow feels more realistic than 8K.)” 1)

작가 카트야 노비츠코바(Katja Novitskova, b.1984) 2) 가 같은 작가이자 미디어 이론가인 조안나 질린스카(Joanna Zylinska, b.1971)와의 대담에서 건넨 이 말은 디지털 이미지의 홍수 시대를 살아가는 우리들이 공유하는 어떤 감각을 건드린다. ‘해상도’, 2차원 표면에 표현된 이미지의 선명한 정도를 가리키는 이 단어에서 우리는 종이 인쇄물보다 디지털 스크린 환경과 빛을 내뿜는 작은 정사각형 픽셀들을 먼저 그리고 자연스레 떠올린다.

노비츠코바가 언급한 ‘8K’는 너비 약 8,000픽셀, 총 픽셀 33,177,600개로 이루어진 디스플레이를 상정한 해상도다. 2017년 일본 기업 샤프가 8K 모니터를 최초 개발한 후 본격적으로 상용화기 시작했다. 깜빡거리며 빛을 내뿜는 조밀한 픽셀들이 한없이 세밀하게 세부의 세부까지 표현해낸다. 커다란 디스플레이 위를 유영하는 매끄러운 형상은 인간의 눈이 직접 포착한 세계보다 또렷하다. 이 전면적으로 선명한 세계는 인간의 맨눈이 한 번에 소화할 수 있는 수준을 한참 전에 넘어섰다. 현실을 낱낱이 비추기에 비현실적이다.

《2024 광주비엔날레 : 판소리, 모두의 울림》 제5관 ‘처음 소리(Primordial Sound)’의 한쪽 벽면을 전부 차지한 노비츠코바의 연작 중 일부 <활성화 패턴(은하수의 정원)>(2021-)을 구성하는 영상들은 노비츠코바가 ‘어째서인지 더 현실적으로 느껴진다’라고 표현한 이미지의 전형인 것 같다. 밤의 숲에서 풀을 뜯는 사슴과 초원의 비버, 얼룩말, 가젤, 눈밭을 헤집는 곰, 까마귀의 모습이 1초보다 빠른 속도로 스쳐지나간다. 동물들의 윤곽은 흐릿하고 때로는 네모난 모양으로 깨진 픽셀 조각들까지 보인다. 낮은 수준의 해상도가 인공조명의 불빛을 구현해 내지 못한 탓에 빛 번짐이라 불리는 현상이 생겨 시야를 방해한다. 이쪽을 바라보는 동물들의 눈이 적목 현상으로 붉게 빛난다. 이들 대부분이 카메라의 존재를 인지하지 못하는 것 같다. 순식간에 흘러가는 동물들의 ‘진짜’ 야생에서의 흐릿한 모습은, 8K 디스플레이에 구현된 초고화질의 동물 영상보다 더 진실한 것이라는 묘한 느낌을 준다.

사실 이 동물들은 인간에게 보이기 위해 촬영된 것이 아니다. 작품에 사용된 영상은 동물종을 구별하는 AI 알고리즘을 훈련시키기 위해 얻어졌다. 동물들을 포착한 것은 세계의 숲, 사바나, 사막 등 사람이 오래 머물기 어려운 장소에 설치된 자동식 트레일 카메라로, 알고리즘은 이런 방식으로 촬영한 야생 상태 동물의 형상과 움직임을 학습하여 동물종별 특징을 추출해 동물종을 구별할 수 있게 된다. 기계 알고리즘을 훈련하는 사람들만이 이런 종류의 영상을 볼 수 있다. 영상의 제작 과정에서부터 사용 단계에서까지 일반 대중이 이 영상들에 관여하게 될 가능성은 극히 낮은 것이다.

작가는 트레일 카메라들이 촬영한 영상을 추출하고 이어 붙여 GIF 영상 <활성화 패턴(은하수의 정원)>(2021-)을 제작했다. 알고리즘 그 자체, 혹은 알고리즘을 학습시키는 이가 아니라면 이 영상을 볼 계기도 필요도 없다. 우리는 이 영상보다 훨씬 선명한 고품질의 동물 이미지를 별다른 노력 없이 쉽게 찾아볼 수 있다. 영상에 담긴 동물들은 그저 종별 특징을 구분 짓고 분류할 때 쓰일 데이터 세트로 샘플링 되기 위해 만들어졌을 뿐이다. 추출해야 하는 것은 실루엣과 행동 패턴으로, 털 한 오라기의 흩날림과 눈동자의 색처럼 불필요한 정보는 모두 배제되었다.

그러나 순식간에 지나가는 어둠 속 동물들의 몸짓과 반짝이는 빛은 흐릿하기에 시적이다. 이들이 알고리즘 학습을 위해 얻어진 샘플 데이터일지라도 말이다. 작품의 부제 ‘은하수의 정원’은 데이터라는 별들로 넘쳐나는 알고리즘의 은하수, 그리고 인간의 손이 닿지 않는 곳의 수풀을 헤치는 동물들의 머리 위로 펼쳐졌을 은하수를 동시에 연상시킨다. 작가는 알고리즘의 눈과 인간의 눈, 그리고 자연과의 관계를 속단하지 않는다. 그들이 복잡한 방식으로 현실에서 공존하는 양태를 다만 시적으로 드러낸다. 자신이 체험한 데이터의 은하수에 관객을 초대한다.

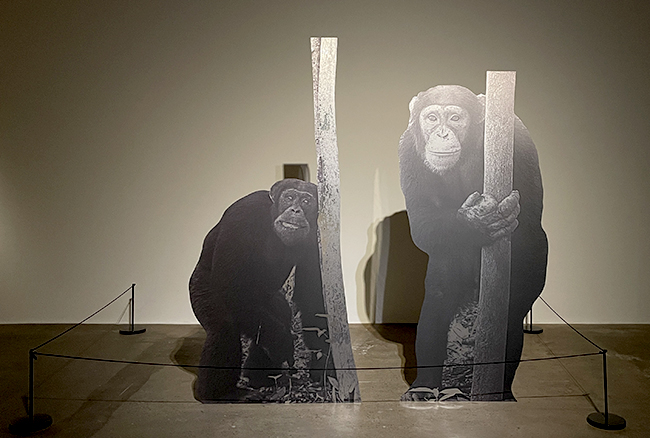

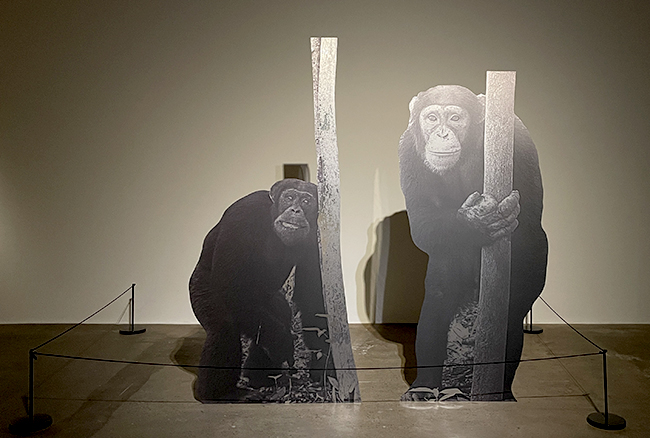

한편 <근사치(트레일 카메라를 보는 침팬지들)>(2017)는 트레일 카메라를 바라보는 침팬지 두 마리를 실물 크기 컷아웃 조각으로 제작하여 3차원에 불러온 작업이다. 이는 2010년대부터 이어져 온 조각 연작의 일부로, 작가는 디지털 이미지를 별도의 화질 후처리 없이 그대로 출력하여 납작한 알루미늄 판에 붙여 세운다. 침팬지 두 마리가 나무를 쥐고 이들을 촬영하고 있었을 트레일 카메라의 렌즈를 바라보는 듯 정면을 응시한다. 침팬지들의 몸은 <활성화 패턴(은하수의 정원)>(2021-)에서 막 빠져나온 듯 픽셀로 부서지고 뭉개져 있다. 선명한 현실 위에 길을 잃은 듯 선 두 마리의 침팬지는 다시금 현실과 디지털 데이터, 자연이 이루는 복잡한 관계를 재고하게 만든다. 불안정한 두 쌍의 눈은 데이터 추출을 명목으로 다시 한번 영역을 침범당한 자연의 불안함에 관한 은유처럼 보이기도 한다.

노비츠코바는 앞서 언급한 인터뷰에서 이렇게 말한다. “나는 단지 필터일 뿐이다.” “나는 나를 스펀지, 해면과 같다고 느낀다.” 작가는 파고들지 않으면 보이지 않는 세계를 직접 빨아들인 뒤 작품으로 재조직한다. 복잡한 세계의 알고리즘을 완전히 이해하기는 불가능하다. 다만 노비츠코바는 작업을 통해 은하수의 정원에 몇 점의 빛을 더 밝힌다.

- 이수 (1998) eatpraylove214@hanmail.net

역사에 이미지가 기록되는 방식, 그리고 기록되지 못한 이미지들에 관심이 있다. 미술사와 문헌정보학을 공부했고 시·도립미술관 미술 아카이브 구축과 전시 기획에 수회 참여했다.

ㅡㅡㅡㅡㅡ

1) Katja Novitskova and Joanna Zylinska, “in conversation with Joanna Zylinska”, CURA, Fall Winter 22-23.

2) 카트야 노비츠코바(Katja Novitskova, b.1984)는 에스토니아 출신의 작가로 암스테르담을 기점으로 하여 작업을 이어오고 있다. 에스토니아의 타르투 대학에서 공부했으며 독일 뤼벡 대학에서 석사학위를 받았고 네덜란드 샌드버그 인스티튜트를 졸업했다. 기술과 생명, 이미지에 대한 관계를 중심으로 조각과 설치, 영상 등 다양한 매체의 작업을 전개한다.

카트야 노비츠코바, 〈활성화 패턴(은하수의 정원)〉, 2021-, 단채널 비디오(GIF).

카트야 노비츠코바, 〈근사치(트레일 카메라를 보는 침팬지들)〉, 2017,

알루미늄에 디지털 프린트 2점, 아크릴 유리 스탠드, 93x200x40, 103x220x40cm, 후원 몬드리안 펀드.

'미술사와 비평'은 미술사와 비평을 매개하는 여성 연구자 모임이다.

0

0

0

0