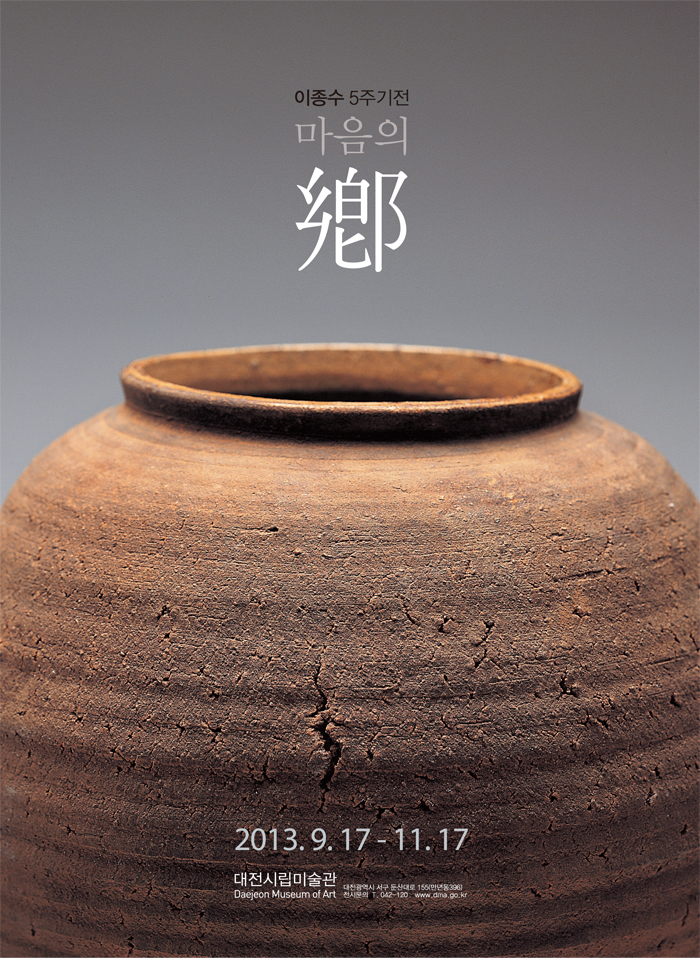

전시명 이종수 5주기전

기 간 2013.9.17 - 11.17

출품작 1970년대부터 2008년까지 작품 200여점

장 소 대전시립미술관 제 1~3전시실

대전시립미술관은 이종수 선생의 5주기를 맞이하여 <이종수 5주기전 : 마음의 鄕>전을 개최한다. 전통 도자기의 맥을 잊고자 했던 이종수 선생의 이번 전시는 <잔설의 여운>, <겨울열매>, <마음의 향>, <흐린 날> 등 그의 대표작품 250점과 드로잉, 유품 등을 전시한다.

이종수는 1935년 대전시 동구 신안동에서 본관이 경주慶州인 아버지 이규백李圭白과 어머니 김분남金分男의 8남매 중 넷째 아들로 태어났다. 대전공업중학교를 거쳐 대전공업고등학교 건축과를 졸업하고 1954년 서울대학교 미술대학교 응용미술과에 입학하여 1963년에 졸업하였다. 대학 졸업 후 1965년부터 10년간 대전실업초급대학 주임교수로 재직하여 후학들 양성에 온 힘을 기울이다 1976년 이화여자대학교 도예과 교수로 초빙되었으나, 1979년에 교수직을 사임하고 고향인 대전으로 낙향하여 대덕구 갑천변에 손수 오름새가마(登窯)를 짓고, 오로지 그릇 만드는 일에 전념하였다. 1997년 고속철도 공사로 17년간 정들었던 가마터를 떠나 충청남도 금산군 추부면에 두 번째 오름새가마를 짖고 2008년 세상과 이별하기 직전까지 50여 년간 오로지 그릇 만드는 일에 매진하여 천여점의 작품을 남기셨다.

이종수는 한국 근현대 도예 계에 특별한 위치를 차지한다. 그의 작업은 전통을 체화하고 현대화하는 방식이 작업 전체를 관통하면서, 탈속의 경지에서 오는 명상적 자연을 느끼게 한다. 이종수는 도자를 불의 예술이며 기다림의 미학이라 했다. 자연의 섭리가 그러하듯 그것이 있어야할 시간과 에너지를 다해 하나의 예술을 경험하게 하는 지극히 정직한 또한 지극히 엄격한 숙고를 거쳐 자신만의 세계를 완성한 이다. 백자로 부드러움과 강함의 깊이를 보여주며, 자기로 토기의 거친 결을 만들어 내는 그의 독특함은 흔히 흉내 낼 수 없는 깊고 큰 멋의 세계이다. 한국의 도자는 예부터 과하지 않은 장식과 순박한 큰 멋을 이어왔는데 그러한 분위기가 그의 도자에도 넘친다. 그의 도자는 근, 현대의 시간을 관통하며 분명 현대적 정서를 갖고 있지만, 여기에 그 같은 전통이 면면이 어우러져 역사성과 시대성을 용융해낸 것이다.

이종수, 범자연주의의 도자 세계

박남희 | 미술학박사, 미술비평, 2013청주국제공예비엔날레 전시감독

“나는 시인들의 맑은 시심을 흙으로 빚었다. 불 뼈다귀와 흙의 맥을 시인의 마음으로 깨쳐 나갔다. 야트막한 산이 에워사는 추부 가마에 불을 지펴본다. 참남 등걸에 앉아 있는 산비둘기 소리, 계곡물과 바람 소리, 나뭇잎 떨어지는 소리조차 스쳐가는 잔설처럼 그릇에 녹아든다. 얼음이나 눈이 녹다 만 ‘잔설의 여운’ 같은, 어찌 보면 겨울 열매 같은 결정체가 그릇을 이룬다. 들여다보면 흡사 다이아몬드가 연상되기도 하고, 장미꽃이 피어오르는 착각에 빠져들게 한다. 달항아리 모습의 그릇을 두고 사람들은 ‘달을 품은 어머니’라 칭하기도 한다. 좋은 작품은 쏟아져 나오는 것이 아니다. 몇년 걸려 해걸이를 해가며 몇 점씩 나올 뿐이다. 축구 선수가 공을 잡아도 매번 골을 넣지 못하는 이치와 같다. 가능성을 가지고 부단히 노력만 할 뿐이다. 최근 명품 찻사발을 상품처럼 양산해 내려는 욕심이 도예계를 멍들게 하고 있다. ‘가짜’가 범람하는 이유다. ”

작가 노트

이종수, 그의 작업실을 가기 위해 한 참을 차를 타고 갔다. 녹음이 우거진 산길을 따라 들어가니 붉은 색 지붕의 그의 작업실이 나왔다. 한적한 그곳에 그가 심어놓은 백일홍이 활짝 웃고있었다. 그가 만든 작은 연못도 그대로란다. 처음으로 손수 고쳐 만든 자신만의 작업장 곳곳에 여전히 그의 흔적이 가득하다. 5년전 타계한 이래 그의 물레도 아직 굽지 않은 항아리들도 그가 돌아오기만 기다리는 것 같다. 그의 삶의 궤적을 읽으며 그의 처소를 돌아보며 작가라는 말을 떠올리게 한다. 작가로서의 소명에 충실하고자 일체의 세속적 가치로부터도 자유로웠던 그는 범인이 아니었다. 자연의 한 일부처럼, 신이 부여한 자신의 능력과 에너지를 흙속에 녹여 그는 그렇게 비범의 길을 택하였던 것이다.

이종수는 한국 근현대 도예계에 특별한 위치를 차지한다. 그의 작업은 전통을 체화하고 현대화하는 방식이 작업 전체를 관통하면서, 탈속의 경지에서 오는 명상적 자연을 느끼게 한다. 이종수는 도자를 불의 예술이며 기다림의 미학이라 했다. 자연의 섭리가 그러하듯 그것이 있어야할 시간과 에너지를 다해 하나의 예술을 경험하게 하는 지극히 정직한 또한 지극히 엄격한 숙고를 거쳐 자신만의 세계를 완성한 이다. 백자로 부드러움과 강함의 깊이를 보여주며, 자기로 토기의 거친 결을 만들어 내는 그의 독특함은 흔히 흉내낼수 없는 깊고 큰 멋의 세계이다. 한국의 도자는 예부터 과하지않은 장식과 순박한 큰 멋을 이어왔는데 그러한 분위기가 이종수의 도자에도 넘친다. 그의 도자는 근,현대의 시간을 관통하며 분명 현대적 정서를 갖고 있지만, 여기에 그 같은 전통이 면면이 어우러져 역사성과 시대성을 용융해낸 것이다. 그것이 볼수록 보고싶은 그의 도자가 지닌 미적 공감과 매력의 기저라 할 수 있다.

이러한 그의 미감에 대해 정병관은 “모노크롬 도자기”라 칭하며 일종의 금욕주의의 정신성과 결부하여 설명한 바 있다. 이종수 도자에서 특히 장식이 제거된 부분과 오로지 예술을 위해 안정된 교수 직위를 버리고 작가의 길을 선택한 것은 정병관의 말처럼 당대의 시대성과 그의 작업이 지닌 정신성의 결합체일 수 있다. “도자기에서 현대적인 형태도, 현대주의적 단순화한 그림이나 장식 모양도 배제시킨 상태는 자연적이고 금욕적인 인상을 준다. 그가 시골에 가마를 가지고 고독한 도예가 생활을 하는 것과 그의 작품에서 풍기는 인상은 일치하는 것 같다. 그의 작품은 고독과 금욕주의적 정신을 발산한다고 생각된다. 사실 금욕주의(금욕이라는 말은 로버트 라이만의 백색 모노크롬을 금욕적이라고 해석한 말.)는 모노크롬화의 근본적인 성격이기도 하다.”

정병관의 이같은 해석은 분명 그의 비장식적인 작업의 특징과 탈속적인 정신성에 근거한 것으로 짐작된다. 장동광은 “삶 속에 투영된 ‘비움’의 정신”으로 “균열과 스러짐의 미학”으로 정리한 바 있는데 이 또한 그간 이종수를 연구한 이들로부터 공감할 수 밖에 없는 중요한 해석의 관점이다.

이처럼 그의 작업에 대한 이야기는 한결같이 그의 삶의 태도와 실천과 일치하여 이루어진 것이다.

그간 이종수를 연구했던 많은 관점들이나, 근본적으로 그가 품었던 작품의 큰 방향성을 유추해볼 때 그의 작업은 ‘자연의, 자연에서, 자연으로’의 결과들이다.

즉 부인할 수 없는 탈속의 삶과 창작의 숭고를 느끼게 하는 이종수의 작업은 ‘범자연주의’의 맥락에 있다고 본다. 이 같이 제기하고픈 것은 자연속에서 자연의 일부처럼 살면서 도자를 만들어온 삶과 예술은 근본적으로 자연친화적이며, 자연과의 일체를 지향한 것이 아닌가 하는 해석을 하게 하기 때문이다.

범자연주의로서 그의 작업을 독해하는 데는 세가지 측면에서 보다 분명한 근거가 있다. 첫째 그의 작업을 기인하게 하는 자원으로서의 흙에 대한 이해 때문이다. 그는 질료적 관점에서 흙이 아니라, 자연의 원형적 인자로서 흙의 세계에 있었는지도 모른다. 그의 삶의 환경에서 흙은 절대적 위치를 차지한다. 그에게 흙은 도자의 성형을 하는 일이나 작업실을 만드는 일이나 가마를 쌓고 구워내는 일이나 모든 일에서 원형적 역할을 한다. 그가 자신의 가마를 처음으로 만들고 난 그날, 밤새 주물럭거리며 만들어낸 <겨울열매>처럼 질료로서의 흙과의 만남은 그에게 원초적인 본능과도 같은 것이다. 그래서 그의 작업은 흙을 통해 자연의 일체화를 향해 있는 것이라 여겨진다.

둘째로 그의 도자들은 거의 장식이나 기교가 없다는 점 역시 범자연주의적 친화를 생각하게 한다. 흙이라는 원형적 질료를 통해 성형을 하여 도자를 만들지만 그 이후의 문양이나 그림 혹은 어떤 장식도 수반하지 않는다. 이는 조선의 백자가 가졌던 검소한 단아함과도 무관하지는 않으나, 두께나 질감은 다른 면모를 보인다. 흙이 만들어내고 유약이 만들어낸 그 자연스러운 도자 표면의 표정을 최대한 살려주는 것 뿐이다. 그래서인지 그의 도자 인물상에서 조차 세부의 표현들은 거의 자제하고 있다. 일부러 꾸미지 않아도 시간이 쌓아올린 그의 도자들은 그 스스로의 생김이 이미 하나의 자연이 되기 때문이다.

셋째로 그의 도자는 자연의 섭리를 통해 삶을 익히고 살아가는 인간적 이해가 깔려 있다. 흙과 물과의 상호작용을 통해서 기형을 만들거나 물레를 차면서 형상을 올리거나 반복된 행위 속에 삶의 성찰이 이루어지지 않았을가 하는 생각이 든다. 그의 <겨울 열매><잔설의 여운><마음의 향> 모두 체험적 삶이 투영된 의미론적 해석의 대상이 된다. 예컨대 결코 <겨울 열매>는 자연의 섭리대로 라면 불가능하지만 그런 조건에서도 새로운 작품을 잉태하고 싶은 작가의 심리가 반영된 의지의 산물이다. 거의 세가지 제명으로 드러나는 작업들이 동일한 형식적 유사성을 띄고 있지 않았다는 것을 보면 더 잘 이해할 수 있을 것이다. 백자 형태거나 색이 있는 형태거나 그의 표현대로 메주처럼 거칠게 터진 표면의 형태이거나 모두 자연 속을 살아가는 인간의 의지적 징후로서 접근한 것 뿐이다. 이 같은 자연의 도자를 만드는 과정이 그에게는 철학적 과정처럼 보인다. 현실과 이상의 차이에 의한 포기나 저항이 아니라, 철저히 자연의 이치를 통해 자신의 의지를 투영하는 과정이 구도자의 수행과도 같이 느껴진다.

이처럼 그의 자연적인 도자 세계는 아리스토텔레스의 오랜 명제인 예술은 자연의 모방이라 했던 그 오랜 이야기를 다시 상기하게 했다. 물리적인 자연 뿐 아니라 자연의 원리를 통찰하게 했던 아리스토텔레스의 의도에 근접한 좋은 예가 바로 이종수의 작업인 것이다. 또한 그는 중국 노장사상에서 접근하는 무위자연의 세계와도 상통한다. 탈속의 자연적 세계에 거하며 소유하지 않는 삶의 태도가 그의 도자를 장식도, 기교도 생략하게 한 것만 같다.

이종수의 도자는 자연에 대해 더 많은 이해에 도달하게 한다. 또한 토기, 백자와 청자, 분청도자의 전통을 잇고 있으면서도 현대적인 감수성이 녹아 들어 삶의 환경으로서 자연을 생각나게 한다. 신라 토기에서 만날 수 있을 것 같은 새 형상이 있는 작업들이나 달항아리의 도자 표면의 눈꽃송이가 차분히 가라앉은 것 같은 백자의 유약구조는 과하지 않은 멋스러움을 전해준다. 거의 모든 형상이 둥글고 모나지 않아 중용의 세계를 전하는 그의 작업 세계는 부드러우나 강한 깊이의 자연의 성정을 그대로 닮아 있는 것이다.