상세정보

성곡미술관은 2014년 여름 전시로 23·24기의 인턴기획<vanishing 사라지다>展을 개최합니다. 이번 전시는 6개월 동안의 성곡미술관 정규 인턴십 수료 후 미술관 및 관련 분야에서 활동하는 있는 김달가이, 문지연, 윤승화, 한정원 등 4명의 신진기획자들이 기획했습니다. 강민수, 권재현, 김효숙 등 3명의 작가의 평면, 설치, 영상, 조각 등 다양한 작품을 통해 자신도 모르게 놓치고 있는 것, 사라지는 것을 돌아보는 기회가 되시길 바랍니다.

vanishing 사라지다

<vanishing 사라지다>展은 고도로 발달된 기술문명사회와 물질만능주의가 만연한 사회를 살아가는 우리가 잃어버리고 놓치고 있는 것, 혹은 사라지는 것에 대한 반성적 질문에서 시작되었다. 우리는 넘쳐나는 과학기술과 첨단화된 문명에 둘러싸여 마치 보호받고 있는 듯, 스스로 완전한 듯 살아가고 있다. 하지만 그 속의 개별 존재로서 인간은 사막의 오아시스 앞에서 만족하는 것과 같을 뿐, 사막을 벗어나지 않는 한 채워지지 않는 갈증을 느낀다. 이러한 갈증은 아마도 현대 사회를 살아가는 우리에게 쉽사리 채울 수 없는 그 무언가가 있다는 것을 단적으로 나타내는 심리적 징후일 것이다. 쳇바퀴처럼 돌아가는 반복적 일상 속에서 우리는 부단히 무언가를 채우려 노력하지만, 이내 채울 수 없음을 알고 허탈함에 빠진다. 그것은 어쩌면 우리가 인식하지 못한 채 놓쳤거나 이미 잃어버려, 사라지는 중일 지 모른다.

이번 전시는 총 3개의 공간으로 구성되어 있다. 첫번째 공간(1전시실)은 권재현의 작품으로 이루어져 있다. 크기에서 느껴지는 아우라와는 다르게 가벼워 보이는 속내의 ‘얼굴 없는 남자(2013)’와 ‘이름 없는 여자(2014)’가 차례로 우리를 맞이한다. 마주하는 순간, 물질만능주의와 과도한 경쟁 속에서 본질을 잃어버린 채 살아가는 외롭고 쓸쓸한 현대인, 즉 우리 스스로와 닮아있는 듯한 모습에서 낯설지 않음을 느낀다. 남자와 여자가 엇갈린 듯 마주한 상태에서 생겨난 텅 빈 공간에는 살이 통통하게 오른 물고기와 등뼈가 다 드러난 물고기가 머리를 마주하고 있는 ‘나와 물고기(2014)’가 등장한다. 살이라곤 머리와 배에 조금씩 붙어 있을 뿐이지만 그 마저도 잘라진 듯, 혹은 누군가 잘라낸 듯 파편화되어 이미 흔적도 없이 사라지고 있다. 또한 안간힘을 쓰며 자신에게 쓰인 굴레를 벗어던지려는 듯한 모습의 ‘저항하는 사람(2014)’이 서 있다. 언론과 미디어 그리고 이미 알 수 없을 정도로 포화된 매체들로 인해 서서히 잠식당하며 사회라는 테두리 안에서 힘없이 사라져가는, 아마도 지금을 살아내는 우리의 모습이 아닐까. 빠르게 변화하는 사회에서 우리는 이미 그 속도를 따라가지 못하고 사라져가거나 살아남기 위해 저항하는, 저항해야만 하는 존재로 남게 된다.

두번째 공간(2전시실)은 강민수의 회화와 설치공간으로 분리된다. 12점의 회화작품으로 구성된 첫번째 공간은 조각을 전공한 작가 특유의 회화적 섬세함이 담겨있는, 사적 경험과 기억으로 그려낸 가상의 공간이다. 이 공간을 작가는 ‘Idyll’이란 단어로 지칭한다. idyllium이라는 라틴어원을 가진 ‘Idyll’은 전원적이고 목가적인 풍경, 소박하고 평화로운 생활정경이다. 작품에서 주로 보이는 풍경 속 아이들의 모습은 우리의 유년기의 모습이다. 하지만 작품에서 등장하는 몇몇의 아이들은 우리가 잃어버린, 실종된 아이들이다. 많이 닮아있는 두 모습은 작가의 공간 안에서 동화되어 공존한다. 두번째 공간에 들어서면 누구에게나 낯익은 놀이터를 만난다. 하지만 이내 밝고 시끄러운 공간이 아닌 어둡고 조용한 공간임을 인지하고 낯섦을 느낄 것이다. 미끄럼틀, 목마, 뺑뺑이 등의 놀이기구가 있는 놀이터이지만 아이들은 어디에도 없다. 대신 놀이기구와 벽면 위의 영상 속에서만 그들의 노니는 모습과 재잘거림을 확인할 수 있다. 어딘가에 분명히 존재하고 있을 사라진 아이들. 작가는 그들의 부재를 기억 속에서 끄집어내어 놀이터, 바로 우리 옆에서 뛰어 노는 듯 한 착각을 만든다. 마치 과거와 현재가 함께 공존하는 듯하다. 바쁘고 정신없는 현대인의 삶에서 물질만 쫓으며 인간 본연의 가치를 잃어버린 우리에게 이러한 가상의 공간은 필요할지 모른다. ‘Idyll’은 부재하는 기억 속에서 과거의 기억들을 만나게 해주는 통로다.

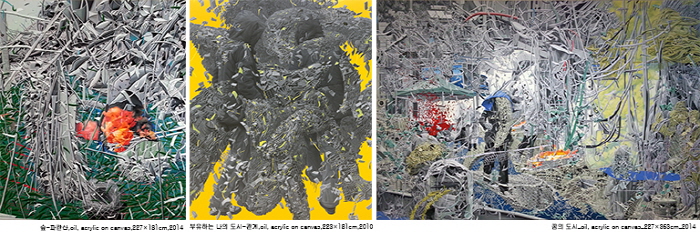

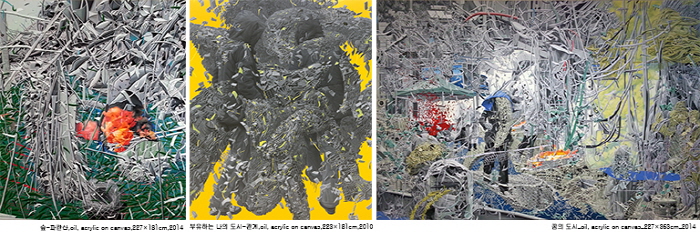

세번째 공간(3전시실)에 들어서면 물질과 인간이 무질서한 듯 그러나 제법 정연한 모습으로 거대한 화면 속을 부유한다. 자세히 들여다보면 물질의 파편들이 얽혀있고, 그안에 인간 형상들이 연결된 듯, 분리된 듯 등장한다. 김효숙은 캔버스라는 정해진 공간 안에서 해체시킨 사적 경험의 파편들과 정체성의 혼란을 겪고 있는 현대인의 자아를 유비적으로 매개하고 있다. 유년시절, 잦은 이사를 하며 느끼고 고민했던 정체성의 문제를 개발지역에서 살면서 접했던 건축현장의 자재와 긴밀하게 연결시켜 표현하고 있다. 해체된 구조물의 무수한 파편들이 캔버스 전체, 상하좌우 상관없이 펼쳐져 있다. 우리는 그 안에서 무언시위하는 듯 장화를 신고 외투를 입은 채 고개를 숙인, 무게감 있는 형상을 발견한다. 흡사 사람의 모습인 듯 하나, 그저 비어있는 껍데기인 듯 싶기도 하다. 누가 사람인지 어떤 것이 파편인지 구분이 되지 않는 공간은 사회 안에서 우리 자신이 어떤 존재인지 대한 질문을 던진다.

<vanishing 사라지다>展은 현대 사회를 살아가는 우리가 잃어버리고 놓친 인간 본연의 가치와 정체성 그리고 사라져버린 기억에 대한 물음에서 시작되었음을 전술했다. 인간은 이미 어머니의 자궁 속에서 탯줄을 끊고 세상 밖으로 나옴과 동시에 채워지지 않는 무엇을 담지한 채 살아간다. 이것은 우리의 본능과 긴밀하게 관련된 것일지도 모른다. 채워도 채워지지 않는 그 무엇을 갈망하지만 그 안에서 사라지는 것에 대해서는 점점 무뎌지고 있는 게 아닐까. 하지만 일회적으로 채우고 느끼고 비우고 그리워하는 것과는 달리, 사라지는 것은 서서히 우리 안으로 침투하여 결국에는 우리의 존재 자체를 삼켜버릴 것이다. 이러한 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 방안을 찾는 것은 쉽지 않을 것이다. 이번 전시가 우리가 자각하지 못한 채 잃어버리고 놓치고 있는 것을 다시 한 번 돌아 볼 수 있는 계기가 되길 바란다.