상세정보

김진관-자연이 만든 그림

박영택(경기대 교수, 미술평론)

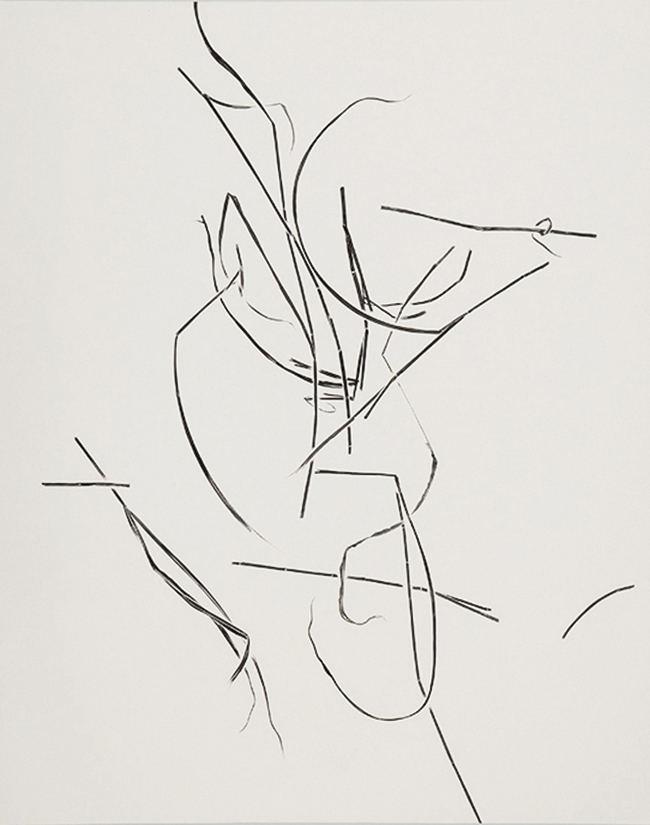

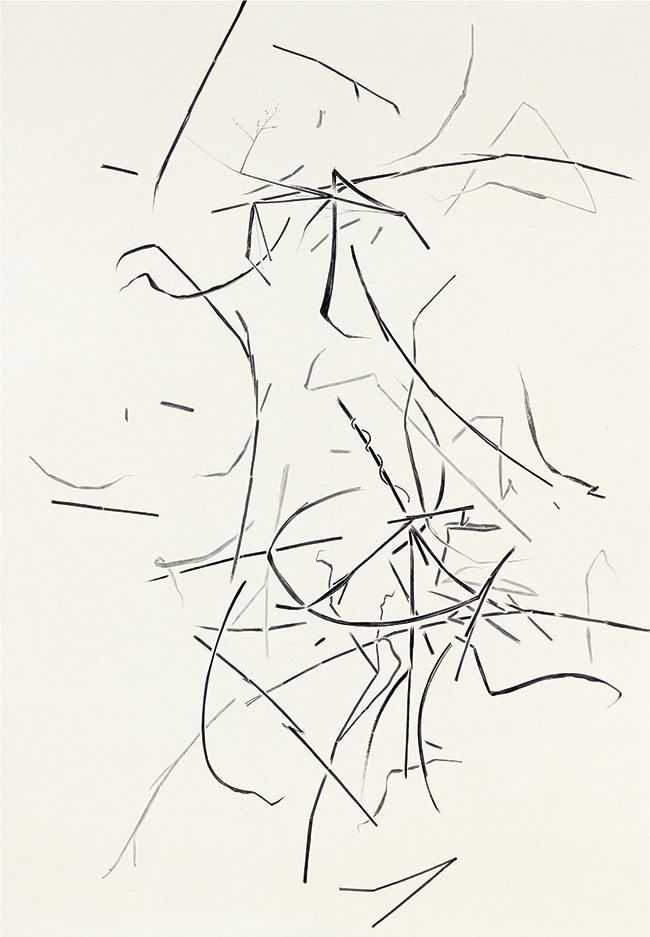

자연은 부단히 변화하는 가운데 스스로를 넘어가면서 무수한 생명들을 산포시킨다. 움직임 속에서 하나의 형태로부터 다른 형태로 쉬지 않고 옮아간다. 그렇게 쉼 없이 움직이면서 기존의 형태를 만들고 부수며 소멸시키고 다시 생성시킨다. 인간은 그 같은 자연의 생명활동을 통해 자신의 생명을 반추한다. 자연의 이 무한영역에 자신의 유한한 생을 비춰보는 것이다. 그러니 자연과 생명체들을 본다는 것은 인간이 절대적 주체의 자리임을 확인하는 것이 아니라 ‘무한성의 타자성’에 참여하는 것이다. 동시에 그러한 여정을 따라가는 일이 그림의 길이기도 했다. 동양의 서화는 자연으로부터 기원하고 그 자연, 식물성의 세계에 대한 전적인 투항이다. 동물성의 육체를 중화시키고 식물성의 세계에 가 닿고자 했던 절박한 열망이 서화를 가능하게 하는 동력이었을 것이다. 그러니 모든 선과 점, 형상 역시 그 자연의 생성논리를 따라간 궤적에서 연유한다. 김진관의 그림, 선은 자연물위에 얹혀진 선이자 자연이 만든 선, 형상을 따라간 흔적이다. 동시에 그것은 생명이 발아하고 존재가 형성되어나가는 통로를 기록한 지도이기도 하다.

식물의 죽음, 식물의 시신이다. 물기가 빠지고 몸체에서 분리되어 나온 이 메마르고 바삭거리며 쭈글쭈글한 낙엽, 줄기는 죽은 식물이다. 저 작은 낙엽, 버스럭 거리는 메마른 줄기가 지닌 고유한 존재감이 강렬하게 부감되고 그의 죽음 또한 깊이 각인되어 다가온다. 김진관이 그린 낙엽과 줄기, 씨앗들은 개별적인 자연물이지만 그 하나의 존재는 생장과 소멸의 순환이 반복되는 자연의 한 단면을 보여준다. 나무가 성장하고 쇠퇴하는 과정이 상징적으로 드러나는 동시에 생명력 가득한 시기를 거쳐 현재의 상태로 변화된 존재의 특정한 순간이 응축되어 있다. 자연의 순환이라는 순응할 수밖에 없는 섭리 안에서, 뿌리로 부터 떨어져 나온 이 모든 것들은 이내 사라질 것들이다. 가루가 되어 바스라지다가 흙과 함께 섞이거나 먼지가 되어 흩어질 것이다.

김진관은 마른 풀, 줄기 등을 통해 생사의 무상함을 말한다. 전통 한지 위에 흩어진 마른 풀들이 적조하게 그려져 있다. 가만히 들여다보니 이름 없는 들풀들이다. 메마르고 버석거리는 것들이 대지에 흩어져 있다. 몸체에서 떨어져 나와 부유하다 추락한 것들이고 흙으로 돌아갈 것들이다. 이내 가루가 되고 먼지가 될 것들이다. 작게 그려져 있기에 아주 가까이 다가가 보아야 한다. 작은 존재들, 어찌 보면 흔하고 하찮은 것들이지만 더없이 소중한 생명체들이자 동시에 매력적인 존재들이다. 모든 존재의 형상은 마냥 신비스럽다.

그저 텅 빈 화면에 적조한 식물들만 다소곳이 자리하고 있다. 낙엽이자 줄기, 씨앗들이자 동시에 선이고 먹이다. 오로지 선으로만, 간결하게 긋고 찍고 칠한 원초적 행위가 자연스레 식물의 존재를 열어준다. 무심하게 종이위에 끼적거린 붓의 놀림이 형상을 만들고 가시적 존재를 만들다 다시 선으로 돌아간다. 더러는 흡사 초서의 한 자취를 닮았다. 또는 먹물의 농담과 희박한 색채, 섬세한 담채가 미세한 차이를 발생시키면서 각 식물의 개별성을, 각자의 생김새와 건조함과 메마름을 슬쩍 드러낸다. 먹의 얼룩이나 낙서 같은 자취들을 유심히 들여다보면 갑자기 온갖 식물의 존재가 홀연히 출몰한다. 화면의 중심부에서 밀려나고 명확한 시각적 존재감을 지니지 못한 것들이지만 세심한 주의력으로 들여다보면 제 각기 존재들이 지닌 각양의 형상과 색채를 매혹적으로 일깨워준다. 미시적인 세계에 천착하는 깊은 눈이자 융숭한 마음이다.

화면 안의 얼룩과 자취들을 따라 가다보면, 그것들을 자연스레 연결하다보면 모종의 형상이 그려질 것도 같다. 그것들은 보는 이의 시선을 흡입하는 고리역할을 한다. 제 각각의 모습으로, 보잘것없는 미미한 존재로 드문드문 놓여있지만 자연이 만든 이 신비로운 존재들은 저 마다의 모습 안에서 미적인 특질을 발휘한다. 그런가하면 이 그림은 실제 종이 위에 놓여진 식물표본을 보는 듯도 하다. 각 존재가 차지하고 있는 물리적 영역을 그대로 탁본처럼 보여주는 것도 같다.

김진관의 그림은 더없이 쓸쓸하고 애틋하다. 간결하고 소박하기 그지없는 필선과 담백한 채색이 구차하고 번잡함을 죄다 걷어내고 뼈처럼 올라갔다. 자연과 생명을 그렇게 보고 깨달은 자의 시선에서만 가능한 그림이다. 거대함과 스펙터클과 현란한 논리로 무장한 현대미술의 그 무서운 시각중심적인 욕망 앞에 이 그림은 한없이 누추하고 헐벗고 가엾다. 그런데 바로 그 안에 사뭇 감동이 있다. 작가의 따뜻한 마음이 마냥 눈에 밟히는 그런 그림이다.

공간, 2015, 162X130cm, 한지에검은채색

시간, 한지에 검은채색

흔적, 2015, 한지에 검은채색