개인

2016-04-15 ~ 2016-05-14

Hyunho CHOI

무료

070-7570-3760

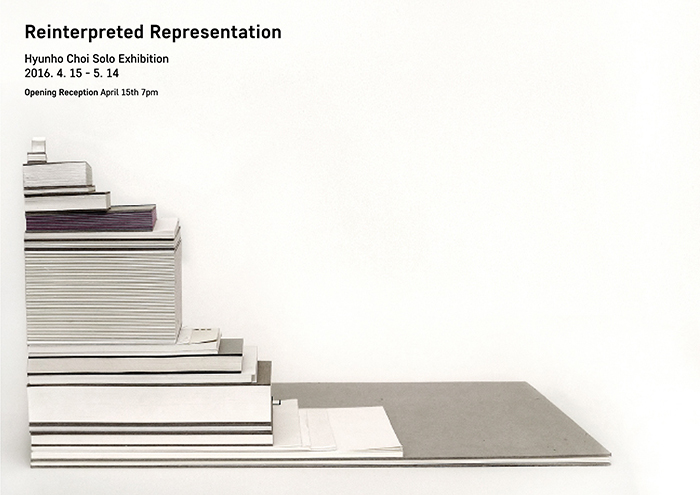

전시 제목 : Reinterpreted Representation

전시 작가 : 최 현호(Hyunho Choi)

전시 날짜 ; 4월 15일- 5월 14일

전시 장소 : 그리고 갤러리 (GrigoGallery)

최현호는 그래픽 디자인을 전공하고 그래픽 디자이너로 활동 중이나 그의 호기심은 예술계에 가까운 것 같다. 이번 그리고(GRIGO) 갤러리에서 선보이는 그의 작품은 간단한질문에서부터 시작되었다. 그러나 그 질문은 그의 아티스트 스테이트먼트에 의하면 대답을 얻기 위함이 아닌또 다른 질문을 듣기 위해서이다. 그의 작업은 ‘물체를 만드는것은 무엇인가? 물체들은 어떻게 연관이 되어 있고 어떻게 표현 되어지는가?’ 라는 명제를 가지고 우리가 인식하고있는 것과 보여 지는 것에 대한 재현과 재해석의 형식에 대해 관심을 가지고 시작하였다.

그리고(GRIGO) 갤러리에서 진행되는 이번 전시의 설치는 여러 개의섹션으로 나누어진 듯 보이지만 사실은 전시 자체가 하나의 예술 작품으로 보여 지기를 바란다. 책이라는물성과 매체를 빌린 그의 작품은 손의 감각과 직관, 그리고 타이밍을 사용하여 관람객이 시각만이 아닌청각과 촉각등 오감을 통해 전시장안을 돌아 다니면서 새로운 질서와 의미를 찾게 만든다.

이렇듯 책이라는 재료를 통해 감각적으로 세분화되고 분절된 의미들이 각각의 관람객들에 의해서 어떻게 재해석되고재현되는지가 그의 관심사이다. 그러므로 이 전시는 그의 작업의 마침표가 아닌 여전히 진행중인 일련의과정들을 관통하고 있다.

또한, 최현호는 ‘프로이트;첫번째 문장들’과 ‘프로이트: 시’ 라는 프로젝트에 영감을 얻어 전시장 한편에 관람객들이 자유롭게단어들을 조합하여 그 단어들이 충돌하고 만나는 지점에서 어떤 의미와 이야기가 탄생하는지를 실험하는 프로젝트를 준비했다. 이 프로젝트는 무엇보다 관람객의 무의식적인 참여로 이루어지는 만큼 그 감각들의 집합체에 대한 결말은 우연적이다. 이 프로젝트는 전시가 끝난 이후 하나의 도록으로 제작이 되어 전시 이후의 전시가 될 예정이다.

“세상은 아름다운 한 권의 책에 도달하기 위해서 만들어졌다” .

-스테판 말라르메

그리고 갤러리 유 소영

Exhibition Title: ReinterpretedRepresentation

Artist: Hyunho Choi

Exhibition Date: April 15th– May 14th, 2016

Location: Grigo Gallery

“Ican’t explain [my works] using words. Knowing through making it; I don’t knowwhat I’m doing. Later I knew what I was doing, but not really, you know.” –Martin Creed

HyunhoChoi is both a graphic designer and an artist. He studied graphic design and heworks as a graphic designer, but his interests lean towards the art world. Theexhibited works at Grigo Gallery begin with posing simple questions. Accordingto the artist’s statement, his questions are not asking for answers but ratherask for more questions. His works have embedded the following questions: “whatmakes a thing a thing? How are things related to one another and how are theyrepresented?” Choi is keen to explore what we perceive versus what is presented;reinterpretation vis-à-vis representation.

Theexhibition’s installations seem to be divided into several different sectionsbut it is meant to be seen as a whole, single work of art. Choi’s works borrowfrom the books as a medium. The artworks aptly use hands’ senses, intuition,and timing and thus enable the viewers to use their five senses and find theirown meaning and sequence as they roam freely in the gallery.

Assuch, Choi’s interests lie in the viewers’ process of reinterpretation andrepresentation, as the books as a medium give sensually divided meanings. Thisexhibition is hence not a finished product but rather a work in progress initself.

Inspiredfrom “Freud: first sentences / Freud: poetry” project, Choi prepared anexperimental project in the gallery where visitors can freely combine words andsee how the words clash and meet with one another and create meaning. As thisproject is created by the audience’s subconscious participation, the resultingproduct of the compiled senses will be coincidental. This project will bepublished in the exhibition catalogue and will become an exhibition in itselfafter the exhibit.

“Everythingin the world exists in order to end up in a beautiful book.”

– Stephan Mallarmé

HYUNHO CHOI

진행: 그리고 갤러리

인터뷰 및 글: 조은지

날짜: 2016년 3월 1일

CV를 보니 영국 유학을 다녀왔다. 근데 왜 영국의 Central Saint Martins이었나?

Central Saint Martins은 유학을 알아보면서 찾아본 학교 중 가장 예술과 디자인의 경계가 없는 학교 같았다. 처음에 Pr oduct Desi gn과의 포트폴리오를 보고 학교가 되게 예술적이라고 느꼈다. 영국에도 다양한 성격의 디자인 학교들이 있는데 Cent r al Sai nt Mar t i ns은 무엇보다 매체를 자유롭게 쓰는 듯 보였다. 또한 Cent r al Sai nt Mar t i ns은 커리큘럼이 독특했다. 예를 들어 2주 동안의 프로젝트들이 계속 돌아가면서 진행된다. 6명의 튜터들이 브리프를 주면 학생들이 그걸 보고 앞으로 진행할 프로젝트의 수강신청을 하는 식이다. 작업은 개인별로 알아서 진행하며 발전과정에서 튜터와 토론한다. 학교도 일주일에 한 번만 가면 되고 그 외의 시간은 자유롭게 클럽활동을 할 수 있다. 나는 타이포그래피 클럽이었다. 홈페이지에 있는 폰트랩으로 한 작업이 그때 한 것이다. 스텐실을 먼저 만들고 그대로 폰트랩에 옮겼다. 하루 동안 진행된 워크샵이었다. 그다음 수정하는 건 전부 개인의 몫이다. Cent r al Sai nt Mar t i ns 대부분의 교수진들은 영국에서 왕성하게 활동하는 그래픽 디자이너들이다. 영국에 있는 동안 타이포그래피 클럽의 지도 교수였던 Phil Baines교수와 가깝게 지냈다. 그는 펭귄 북의 프리랜서 디자이너기도 했다. 그를 통해서 많이 배웠다. 영국에선 이름만 대면 모두가 알 정도의 유명한 디자이너지만, 우리는 교수와 학생이 아닌 디자이너 대 디자이너로 만났다. 위계 없이 대화를 나눌 수 있었고 학교 내에서보다 학교 밖에서 더 자주 봤다. 그래서 모든 학생들이 나처럼 생각하진 않을 거 같다.

책을 재료로 사용하는 개념미술가처럼 보인다. 근데 왜 Fine Art 를 전공하지 않고 Graphic Desi gn을 전공했는가?

Graphic Design에 관심이 더 많았다. Graphic Design과 Fine Art 를 어떻게 구분할 수 있는지도 모르겠고 Fine Art 는 배울 수 있는 것도 아닌 것 같았다. Graphic Desi gn의 툴을 배우면서 Fine Art 의 속성을 가지고 내 맘대로 해나가는 게 맞겠다 싶었다. 무엇보다 전공으로서 Fine Art 는 배우고 싶은 느낌이 안 들었다.

졸업 후 영국에 남지 않고 한국으로 돌아왔는지?

비자가 끝나서 돌아와야 했다. 돈이 많았거나 기회가 됐으면 영국에 더 남고 싶었다.

영국에 있을 때 여행 많이 다녔나?

시간과 돈이 허락하는 안에서 최대한 많이 다니려고 노력했다. 핀란드, 네덜란드, 벨기에, 이 탈리아에 갔었다. 여행 가면 그 나라의 소규모 서점을 항상 들린다. 서점에서 마음에 드는 책을 사서 꽤 모았는데 그 책들이 내 집에만 있는 게 아까워서 비슷한 관심이 있는 친구들을 모아 Book Talk라는 걸 만들어 운영했다. 단순하게 각자 책을 가져와서 자랑하는 것이다. 책을 읽고 대화하는 독서모임 비슷하게, 대신 우리는 책의 디자인에 대해서만 얘기하는 모임이었다. 원랜 친구랑 둘이 했는데 점점 사람들이 모여서 나중에 교수님도 함께 했다. 지금도 영국에 가면 그 친구들과 모인다. 영국에 살면서 모았던 책들이 꽤 많아서 가지고 들어오는 데 힘들기도 했다. 한국에 들어올 땐 책들을 배로 부쳤다.

유럽에 디자인 선진국이 많지 않나. 그런 나라들에 가보면 길거리에 있는 그래픽 하나하나 전부 근사하다. 디자인 전공자와 비전공자의 미감 차이가 크지 않다고 생각했다. 그런데 한국 같은 경우는 디자인 전공자와 비전공자의 미감 차이가 매우 크게 느껴진다. 그런 것에 대해선 어떻게 생각하나?

네덜란드에 갔을 때 길거리 공중전화 부스에 있는 포스터 하나도 되게 유명한 디자이너가 디자인했다는 걸 알게 됐다. 이곳은 이런 사소한 광고지 하나도 이렇게 유명한 디자이너가 디자인하는구나, 라고 생각했다. 문화적으로 약간 충격이었다. 문화 수준의 차이이지 않을까 생각한다. 외국카페에 가면 보통의 어르신 분들까지도 디자인 관련된 책을 읽고 있더라. 미술관에서 작품에 관련해 얘기를 나눈다든가. 이런 게 한국에선 거의 드물지 않나. 심지어 디자인 전공자들에게도. 영국에선 카페에서 작업을 하면 종종 말 시키는 사람들이 있었다. 한국에선 한 번도 없었다.

현호 씨에게 책은 무엇인가?

책은 운동장(playground)라고 자주 표현한다. 내 생각을 표현할 수 있는 공간이라고 생각하기 때문이다. 이제는 다른 미디엄에도 관심을 가져보고 싶다고 생각한다. 책을 읽는 것도 좋아한다. 주로 클래식한 책을 좋아하고 요즘 나온 책들은 한참 지나고 나서 사는 식이다. 책을 구매할 때 디자인만 보고 사는 경우도 많다. 책의 재질이 특이해서라던가. book t al k 블로그에 소개된 책들은 다 표면적인 것만 보고 산 것들이다. 표면적인 것만 마음에 들어서 산 책들은 읽기 위해서라기보다 피규어 모으듯이 작품 소장하듯이 샀기 때문에 거의 읽지는 않는다. 신기한 개념들을 숨겨놓은 책들이 많은데 한참 가지고 놀다 보면 ‘이런 걸 표현하려고 이렇게 했구나. ’ 알게 된다. 그럴 때 엄청난 희열을 느낀다. 디자인이 잘 된 것들을 소비하는 건 다시 또 거의 다 디자이너들인 것 같다. 그런 것을 보면 디자이너가 만들고 디자이너가 사고 이런 것들을 완전히 깰 순 없을 거 같다. 대중들에게 인기가 많다고 해서 대중들이 다 이해하고 사는 것도 아닌 것 같다. 대중들과 소통에 대한 마음은 굴뚝같으나 방법은 없는 거 같다. 이런 식으로 꾸준히 작업을 하다 보면 언젠가는 더 많은 사람이 알 수 있지 않을까 생각한다. 예전에 영국에서 본 어떤 책 중에, 모든 이웃이 다 디자이너가 될 것이다, 라는 책이 있었는데 제목만 봐서 내용은 모르지만 재밌는 말이라고 생각했다. 결국에는 그렇게 될 것 같기도 하다. 철학 같은 경우도 우리 삶과 아주 밀접하게 관련이 있듯이.

좋아하는 책은?

너무 많다. 정말 사고 싶어서 노력하다가 겨우 산 책이 있는데 디자이닝 북스, 라는 책이다. 책에 관한 책이라고 생각하면 된다. 책에 대한 모든 게 나와 있다. 그 책은 검은 색과 빨간색만 이용해서 디자인했는데 그게 정말 아름다워 보였다. 책 자체가 아름다운 느낌이었다. 갖고 싶어서 도서관에서 찾아보다가 중고로 eBay에서 구매했다. 원래는 스위스 사람인 Joseph Müller -Brockmann가 디자인한 책인데 내가 가진 건 영국에서 출판된 버전인 거 같다. 또 제록스북도 좋아한다. 68, 69년쯤 나온 책인데 아티스트들과 제록스가 협업해서 만든 책이다. 얼마 전에 더북소사이어티에 들어왔다고 해서 샀다.

북 페어에 여러 번 참가했다. 어떤 계기로 나가게 된 것인가?

거의 다 그룹 전이었다. 도쿄 북 아트페어는 서울의 언리미티드 에디션과 비슷하다. 무엇보다 도쿄에 가보고 싶었다. 친구들과 시간을 맞추기가 어렵기도 했고 딱히 비슷한 작업을 하는 친구도 못 찾아서 혼자 나갔다. 내가 만든 책 전부를 가지고 갔다. 가서 보니 한국보다 반응이 더 좋았다. 어차피 엄청나게 팔아서 이득을 남기려고 간 건 아니므로 관심을 가지고 말 걸어 주던 게 팔린 것보다 더 기분이 좋았다. 거기서 만난 사람들과는 지금도 연락을 하며 지낸다. 갤러리를 운영하는 분도 만나서 현재는 그곳에 배치되어 있다. 얼마 전에 택배로 전부 부쳤다. 큰 abc북은 얼마 없어서 안 팔고 엽서와 미니 북만 팔고 있다. 그런 커넥션들이 생긴 게 재밌다. 일러스트레이션 페어도 비슷한 맥락이었다. 페어에 나가서 책 출판이 연결된 것이다.

런던에서 참여한 전시들은?

라코스테와 협업해 열었던 전시는 몇몇 선정된 사람들이 참여하는 거였다. 라코스테의 새로운 향수 브랜드를 홍보하는 아트웍을 만드는 거였는데 그때의 포인트는 결, 격자무늬와 같은 것들이었다. 그런 것에서 영감을 받아 나는 사각형을 만든 후 그것을 픽셀화 시키고 헝클어트려 나온 모양을 순서대로 풀었다. 그런데 너무 추상적이어서 아무도 이해를 못 하는 거 같았다. (웃음) 특별한 메시지랄 것도 없었고. Si l ent Post er 는 선배들이 기획한 전시였다. 포스터를 만들어서 기부하는 건데 모든 포스터를 균일가로 파는 거였다. 그중엔 유명한 디자이너 것도 있고 학생들 것도 섞여 있었다. 같은 가격에 팔되, 이름은 적지 않아 정말 비주얼만 보여주고 어필하는 거였다.

보통은 이 사람 작품이니까 사야지, 라는 게 있지 않나. 그런 걸 없애려고 만든 전시였고 전시 중엔 실제로 판매가 됐다. 그 전시는 처음이자 마지막 전시였다. 계속될 것 같았는데 그렇지 못한 것 같다. 신선한 이벤트여서 여러 매체에 소개됐다. 세계 1차 대전의 유품들을 가지고 일러스트로 만들어서 전시했던 적도 있다. 런던에서 시작해서 유럽 전역을 돌며 전시를 했다. 그래서 지금 작업이 어디 있는지도 모른다. 돌고 돈 후 연락이 없었다. 없어졌던가 누군가 가져갔든가 했을 거 같다. DNAD라는 영국에 있는 디자인 공모전 그룹에서 New Bl ood라는 신진 디자이너들을 위한 전시도 참여한 적 있는데 DNAD는 영국에서 가장 큰 공모전 회사이다.

이번 전시될 작품들에 대한 소개를 부탁한다.

이번 전시는 크게 한 작품이라고 볼 수 있다. 나누기가 어렵다. 전시 자체가 한 작품이 되는 거다. 만약에 판매가 된다면 설치된 채로 사진과 글과 책이 묶여야 할 것 같다. 판매된 곳에 가서 새롭게 설치가 된다면 또 다르게 보일 거 같다. 전시 예정인 작품 중에 Empt y Books는 각각의 책들을 내가 직접 제작한 것이다. 책 만드는 것을 느끼고 싶었다. 콘텐츠가 아예 없는데 재질이나 크기나 제본 방식에 따라 각 책의 성격이 드러날까? 책의 감정이 드러날까? 궁금했다. 어떤 책은 강해 보이고 어떤 책은 약해 보인다든가, 세심해 보인다든가, 조용해 보인다든가, 시끄러워 보인다든가. 그 차이점을 느껴보고자 작업을 시작했다. 이를테면 bi bl e paper 를 이용해 책을 만든다면 상당히 조심스럽게 만지게 된다. 어떤 책은 거칠게 만질 수도 있다. 그런 차이를 느껴서 보여주고 싶었다.

실제 샘플이 된 책은 존재하지 않는다. 만들면서 이걸 만들고 다음엔 이걸 만들어보자, 하는 식으로 계속 이어지게 만들었다. 계획 없이 손이 생각하며 만들었다고 보면 된다. 집히는 대로 만든다든가. 판형이나 비율은 기본적으로 종이를 구매할 때 나오는 사이즈를 가지고 그 비율에서 제작했다. 그 비율에서 반을 접던가, 자르던가. 큰 책 같은 경우는 내가 가질 수 있는 가장 큰 사이즈의 종이를 가져왔다던가. 집에 남아있는 종이를 사용했다던가. 선택하는 것에는 크게 의미를 두진 않았다. 작품을 만드는 순서도 기억나지 않는다. 완성하고 다음 걸 이어서 만들었다기보다 동시다발적으로 했기 때문이다. 아니면 종이를 따로 만들어놓고 제본은 다음에 한다든가. 손만 계속 분주하게 움직였다. 하면서 책마다 느낌이 생겼고 작업으로서의 윤곽도 생겼다. 31개를 만들겠다고 생각한 것도 아니었고 작업으로 이것을 보여줄 수 있을까 하는 확신이 있어서 시작한 것도 아니었다. 일단 만들기만 하다가 알게 된 것들이 많다. 일주일 정도 제작했고 시작점은 학교 다닐 때 했던 프로젝트 중 하나였다. 그렇게 시작해서 계속 발전시키게 된 것이다.

꿈이 뭔지? 대학원을 진학하는 이유는? 앞으로는 뭐 하고 싶은지?

먼 미래에 뭐가 되어 있을 진 잘 모르겠다. 지금 회사를 그만두고 대학원에 진학하는 이유도 우선은 내가 하던 작업을 더 깊게 하고 싶어서다.

유명해지고 싶은가?

글쎄. 유명해지면 좋겠지만 잘 모르겠다.

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari