수채화로 그려진 이 정물화와 풍경화는 자기 앞에 놓인 사물/대상에 대한 직감적인 성찰의 결과로 보인다. 바라본다는 것은 생각의 늪으로 자연스레 빠져드는 일이고 이는 기존의 익숙한 관찰에서 조금씩 미끄러지는 경험을 동반한다. 더 나아가면 상투적이고 관습적인 바라보기를 의도적으로 거부하고자 하는 일이 된다. 좋은 그림은 바로 그러한 지점에서 시작된다. 사실 보이는 대로 그리거나 단순한 재현이란 존재할 수 없다. 가능하지도 않다. 대상을 바로 보는 이들마다 저마다 다른 관점, 해석, 감각 그리고 몸의 놀림이 다르기 때문이다. 따라서 그림을 그리는 일은 매번 보는 것에 대한 반성이자 익숙한 사물에 대한 고정된 인식을 재고하는 일이다. 그로부터 그림의 방법론과 의미 또한 형성된다.

피고지고 피고지고20190330 모과, watercolor on paper, 53.0x45.5cm, 2019

피고지고 피고지고20181021 대추, watercolor on paper, 53.0x65.0cm, 2019

김용선의 그림은 전형적인 수채화의 소재, 기법으로부터 구현된다. 우선 실내에 놓인 정물대위에 자리한 여러 사물들의 인위적인 배치(꽃과 화병, 과일과 기물들이 병렬되어 있는)와 실내를 벗어나 자연에서 접한 다양한 장소, 그곳에서 만난 여러 매혹적인 대상을 소재로 해서 그렸다. 자신의 작업실 내에 자리한 정물과 익숙한 실내 바깥에 자리한 자연이란 두 공간을 반복적으로 선회하면서 그림은 이루어진다. 매번 접하는 일상의 친근한, 부동의 사물과 예기치 못한 것, 변화를 거듭하는 것들과의 경이로운 조우로 이루어지는 바깥세상과의 만남이 그림의 주제가 되는 셈이다. 이는 모두 자기 앞에 자리한 사물, 세계에 대한 지극한 관심과 관조의 매개에 해당하며 이를 통해 자신을 둘러싼 사물, 공간을 보다 철저히 관찰하고 그 안에서 모종의 아름다움 내지는 조형적인 미를 발견하고자 하는 일에 해당한다. 또한 가시성을 가능하게 하는 빛의 흐름과 추이에 대한 예민한 반응을 포착하는 일이기도 하다. 작가에게 있어 빛은 그림에서 매우 핵심적인 요소에 해당한다.

피고지고피고지고201820180612 정물1, watercolor on paper, 53.0x72.7cm, 2018

피고지고 피고지고20190325 정물4, watercolor on paper, 91x72.7cm, 2019

다양한 종류의 사물들이 한자리에서 자신의 실존을 침묵 속에서 거느리는 상황을 의도적으로 보여주고 있는 것이 정물화다. 그로인해 그 존재감들은 선명하게 부각된다. 작가 앞에 자리한 꽃이나 과일, 혹은 병이나 오래된 물건들은 그림을 그리기 위해 차용된 소재인 동시에 그것 자체로 무수한 의미를 내포한 고유한 존재들이기도 하다. 우리가 사물에 대해 알 수 있는 것은 별로 없다. 과일, 병이라는 이름이나 사전적 정의를 지우고 나면 모든 존재는 늘 신비하고 수수께끼처럼 자리한다. 좋은 작가들은 바로 그러한 공백 같은 당혹감을 그린다. 그림이 요구되는 것은 바로 그런 맥락에서다. 작가는 대상에 바짝 붙는 시선 내지는 밑에서 위를 향해 올려다보는 시점을 통해 다가간다. 존재 자체로 밀고 들어가는 느낌이다. 테이블위에는 다채로운 형상과 그만큼 다양한 질감, 색채, 표면의 반사를 거느린 소소한 사물들이 하나의 완결된 세계가 되어 자립한다. 정물은 바로 그러한 사물들의 민낯을 다시 보여주는 동시에 저 사물이 뿜어내는 기운을 새로운 감각으로 표현하는 일이다. 김용선의 정물화는 매우 익숙한 정물화지만 사물을 보는 시점의 차이, 배경을 깊고 무겁게 눌러 앞에 자리한 사물들을 주목시키는 등 미세한 차이를 발생시켜 자신이 신중하고 차분하게 관조하고 있는 대상들에서 받은 인상을 재현하고자 한다. 그것은 기존 정물화의 틀 안에서 수채화 기법과 구상의 기술을 충분히 구사하는 동시에 자신의 감각으로 식별한 구체적 사물을 시공간에 담아내는 특별한 방법에 대한 신중한 고려이기도 하다.

피고지고 피고지고20190302 사계 중 Spring, watercolor on paper, 130.3x162.2cm, 2019

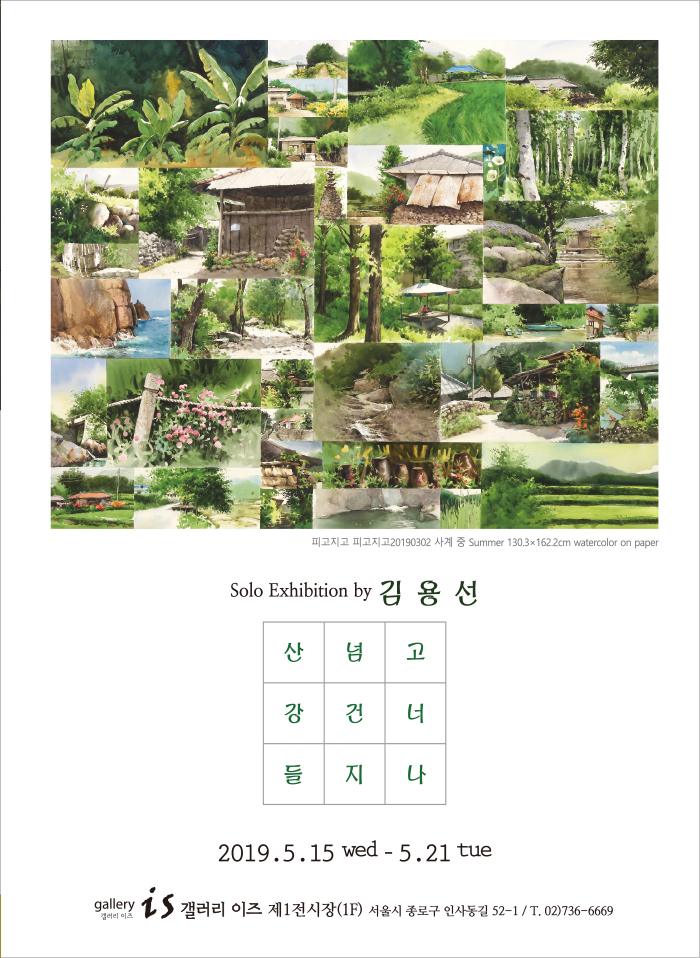

피고지고피고지고20190302 사계 중 Summer, watercolor on paper, 130.3x162.2cm, 2019

작가는 정물화와 한 쌍으로 한국 자연의 비근한 장소를 소재로 풍경을 그렸다. 이름난 명소거나 특별한 관광지가 아니라 그야말로 익숙한 시골 마을의 장면들이 펼쳐진다. 마을 초입부터 안쪽에 자리한 동네 풍경, 먼 산과 그 아래 펼쳐진 들판, 신작로와 나무들, 낡은 슬레이트 지붕과 담벼락 그리고 빨래가 널린 장면 등을 눈에 들어오는 대로 그리고 있다. 이때 작가는 풍경 안으로 걸어 들어가는 동선의 흐름에 의해 바라본, 만나는 장면을 파편적으로 절취해서 이를 붙여나가듯이 그렸다. 눈으로 본 것을 걷듯이 그린 것이다. 시선이 쫓는 것을 발로 더듬고 붓으로 재현한 그림이다. 그렇게 해서 전체 화면에는 불규칙한 작은 조각의 장면들이 연속적으로 분리되어 그려졌다. 그러니까 통일된 그림이 아니라 화면 안에 무수하게 조각난 여러 장소, 장면들이 별도로 그려지고 있다. 다만 이 다양한 공간, 장면들은 특정 계절과 시간의 공유성을 거느리면서 콜라주 되어 있다. 그렇게 해서 봄, 여름, 가을, 겨울 네 계절의 장면이 독립된 화면에 각각 그려졌다.

피고지고 피고지고20190302 사계 중 Autumn, watercolor on paper, 130.3x162.2cm, 2019

피고지고 피고지고20190302 사계 중 Winter, watercolor on paper, 130.3x162.2cm, 2019

피고지고 피고지고20190302 사계 중 Winter, watercolor on paper, 130.3x162.2cm, 2019

큰 화면 안에 담긴 이 작은 그림들은 특정 계절이란 공통성을 빼고는 제각기 다른 장소, 장면들을 보여준다. 여러 공간의 다양한 풍경들이 혼재되어 붙여지듯이 그려진 화면은 단일한 시선에 의해 포착된 기존 풍경화를 내파시킨다. 그것은 통일된 시점과 원근법을 파기하고 풍경 안으로 자신의 몸을 밀고 들어가면서 경험되는 세계에 대한 감각을 그림으로 그려나가는 일에 해당한다. 이는 결국 몸이 그린 풍경화에 해당한다. 그림은 눈이 아니라 몸 전체의 감각에 관여되고 있다는 사실, 따라서 그림을 그리는 일은 눈으로 본 것을 그리는 게 아니라 몸이 느낀 총체적인 감각을 전면화 시키는 일이라는 것은 현대미술에 와서 새삼 깨닫게 되는 중요한 지점이다. 작가는 어느 시골마을에서 감동적으로 만난 특정 풍경의 부분들을 조각보처럼 모아 화면에 소박하게 그려놓았다. 아마도 그 풍경은 자신의 고향이나 추억어린 장소를 홀연 일깨워줬던 곳인지 모르겠다. 따라서 이 풍경의 조각들은 작가에게는 아련한 추억의 흔적들이자 한국인의 의식 아래 근원적으로 자리한 정체성의 자리에 해당한다. 작가는 그것들을 조심스레 수습해 화면 안으로 불러들여 안착시켰다. 여러 작은 그림들은 산개하면서 작가 자신이 현장에서 바라보면서 느꼈던 감동의 자리를 지도화 시킨다. 보는 이들은 그 지도를 따라 작가의 여정에 동행하는 묘한 환각에 빠진다. 반면 분리되어 그려진 그림들이 유기적으로 연결되고 시간의 흐름과 동선, 특정 장소의 이동에 따른 환영적 체험을 보다 실감나게 구사하는 쪽으로 연출된다면 매우 효과적인 그림이 될 것 같다는 생각을 해본다. 한편 이러한 방법론은 다분히 동양화의 병풍그림을 연상시킨다. 동일한 장소를 계절에 따라 달리 그린 4폭 내지 8폭 병풍은 시간과 계절의 격렬한 흐름 속에서 사라지는 자연풍경을 효과적으로 담기 위해 고안된 장치, 프레임이다. 병풍 앞에서 그림을 보는 이들은 좌우로 이동하면서, 그 시간의 흐름, 계절의 변화를 거듭하는 자연의 모습을 체험하게 된다. 그러한 환시에 젖어든다. 바로 이러한 화면은 고정된 시간, 시점에 한정된 서구 회화의 한계를 돌파 하는 매우 중요한 의미를 내장하고 있다.

이처럼 작가의 정물과 풍경화는 자신의 일상에서 접하는 익숙한 대상에 대한 자신의 감각에 충실하게 천착해 이를 수채화기법으로 최대한 효과적으로 표현하는 동시에 익숙한 방법론과 틀 안에서 나름의 차이를 발생시키려는 시도 아래 전개되고 있다는 인상이다.