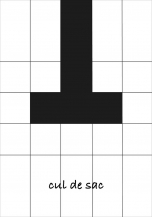

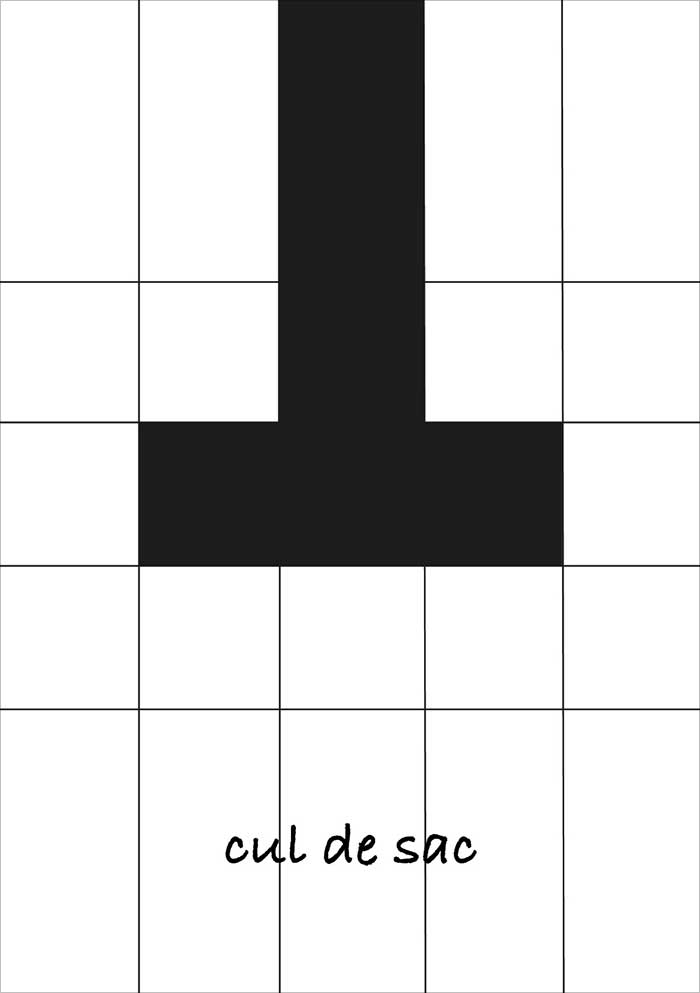

정승운 개인전

'cul de sac'

2022.10.25 - 11.12

스페이스깨

막다른 길에 다다른 정승운의 선택

이윤희(미술평론가・큐레이터)

해가 넘어가는 산등성이의 마지막 빛이나 어둠에 쌓인 밤바다, 쏟아져 내리는 높은 곳의 물줄기와 어디론지 멀리 날아가는 새. 이런 풍경들은 책상에 코를 박고 일하는 중에도 백일몽처럼 깜빡 깜빡 떠오른다. 단 한 번 보아도 잊히지 않는 장면이 있고, 너무도 익숙하게 보아 선하게 떠오르는 장면도 있다. 그것을 언제든 볼 수 있게 재현하는 것은 미술의 일이다. 이런 저런 길을 돌아도 포기가 되지 않는 미술의 일은 보고 싶은 것을 볼 수 있게 하는 것인가. 아니면 보이지 않는 것을 볼 수 있게 해 주는 일인가.

정승운의 작품들은 모두 풍경이다. 그의 모든 작품들이 ‘그림’이라고 볼 수 없으니 ‘풍경화(風景畵)’라고 부를 수는 없지만, 또한 그가 적극적으로 풍경화를 그린 적도 없지만, 적어도 내가 보았던 그의 작품들은 풍경이다. ‘숲’이나 ‘집’같은 한글의 자모를 이용하는 작품들도 풍경의 언저리에 머물고, 피보나치 수열과 같은 수학법칙에 의지해 만들어내는 형상들은 오히려 더욱 자연 풍경에 가까이 다가가며, 하물며 ‘공제선(空際線)’ 연작은 더 말할 것도 없다. 나무를 깎거나 모눈종이를 구기거나 깨진 도자기를 공중에 팽팽하게 띄우거나 간에, ‘공제선’은 경험 속에서 익숙한 풍경을 연상시키고야 만다.

이렇게까지 치열하게 풍경화를 그리지 않기 위해 노력할 필요가 있을까, 하는 의문 다른 한 편에는, 무슨 방법을 써서라도, 이렇게까지 치밀하게, 풍경을 연상시키고야 마는 그의 방향에 주목하게 된다. 어떤 광경을 ‘풍경’이라고 부르지 않아도 절로 풍경으로 인식하게 되는 것과는 반대로, 그가 만들어내는, 혹은 제시하는 작품들은 한 순간 실제의 공간과 형태를 망각케 하여 풍경이 된다. 그 작품들이 요구하는 감각은 두루뭉술하지 않다. 그의 작품은 관객으로 하여금 바짝 집중하게 하고 긴장케 하며 신경을 건드린다. 현실 속에서 잘 사용하지 않던 날선 감각을 기어코 꺼내게 하고야 만다.

베니아 합판을 말아 만든 둥근 원기둥 형태의 안쪽으로부터 흰 선이 내려오는 ‘폭포’를 연상케하는 한 쌍의 작품을 작가 자신이 ‘무제’라고 부르든 말든, 그것은 풍경이다. 우리나라 풍경에서 보이는 전형적인 산등성이의 굴곡으로 커팅된 종이컵들도, 손바닥만한 선반 위에 올려진, 오묘하게 먹빛 산이 그려져 있는 것처럼 보이는 수석(壽石)도, 그 아래 수석을 쏙 받쳐놓을 수 있게 위쪽을 파낸 길고 검은 좌대의 표면에도 풍경이 있다. 한 가닥 실 위에 어두운 색 물감을 칠해 현수선을 만들며 설치된 작품도 꽤나 적극적으로 그려진 풍경이 아니라고 볼 수 없다. 모두 다르게 보이는 풍경들이 그 안에 있다.

이번 전시의 작품들은 특별히 모두 페어(pair)를 이루고 있는데, 서로 비슷하면서도 다른, 그러나 확실히 한 쌍이라고 말할 수 있는 형태들이 마치 서로를 그리워라도 하듯이 붙박힌 위치를 점하고 있다. 짝을 이룬 작품들은 서로 멀거나 가까운 위치에 별다른 지시 없이 놓여 있지만, 이 자리 선정에도 한 치의 오차를 허용치 않도록 남다른 심혈을 기울였을 것이라는 것이 나의 짐작이다. 그래서 그 작품들은 실제의 크기와 관계없이 한 쌍을 이루는 관계를 알아볼 수 있는 만큼 너른 위치를 차지한다. 검은 밤의 산등성이들이, 두 줄기의 폭포가 텅 비어있는 작은 공간을 완전히 새롭게 확장시킨다.

공간 설치에 있어서는 뭔가 오차를 허용치 않는 그만의 계산법이 있는 것만 같다. 그것이 도대체 무엇인지 관객은 알 수 없지만, 작가의 공들인 위치선정이 작품을 즐기는데 엄청나게 신경이 쓰이는 것은 사실이다. 그 외에 다른 길은 없다는 듯이, 원래 자기자리였다는 듯이 모든 작품들이 놓여있기 때문이다.

‘당신은 먼저 검게 칠해진 좌대를 보게 될 거야, 그 다음에는 선반의 돌을 올려다보겠지, 검은 좌대의 윗 부분에 수석의 자리가 보이지? 맞아, 원래는 그곳이 돌의 자리야, 하지만 관계의 흔적이 남았을 뿐 서로 바라보는 수밖에 없지, 그렇게 아늑한 휴식이란 없는 거야, 단지 베니아 합판을 둥글게 말아서 붙인 저 두 기둥을 봐, 하얗게 칠한 안쪽으로부터 한줄기 폭포가 떨어지는 것 같이 보이지? 원래 산수화에서는 물을 흰 색으로 두었잖아, 겸재 정선의 박연폭포를 떠올리게 될지도 모르지, 박연폭포 아래에 바위가 있었던 것이 생각나나? 하나의 폭포 아래에는 바위가 있고, 또 하나의 폭포 아래에는 똑같은 바위가 있어야 할 자리가 비어있는데, 원래 오른쪽 길을 선택하면 왼쪽 길은 가지 못하는 법이지, 그건 되돌릴 수 없는 선택이야, 그냥 지나쳐도 관계없겠지만 눈을 바닥에만 두지 말고 위를 쳐다봐, 양쪽을 고정한 실 위에 그려진 검은 풍경이 보이나? 잠시 후 다른 공간에서 검푸르게 압축된 실 위의 풍경을 다시 한 번 보게 될 거야, 시간이 흐른 것뿐이지, 흰 벽에 속지 말고 구석 모서리를 잘 보면 공중에 떠 있는 것처럼 보이는 종이컵들이 보일거야, 종이컵이라기엔 구불구불하게 잘려 있긴 하지만. 그 안쪽에는 먹을 이리저리 흘려 만든 검은 자국들이 있지, 이 모든 것을 풍경이라고 인식하든 말든 그것은 당신의 마음이지, 하지만 어둠으로 적셔진 두 번째의 종이컵을 보면 생각이 달라질지도 몰라, 구석에 던져진 것처럼 보이는 어떤 것도 그냥이라는 건 없어...’

(물론 이것은 정승운의 발화가 아니다)

바로 이때, 갤러리에 전시된 작품들이 ‘아무런 풍경화’가 아니라는데 새삼 안심을 하게 된다. 그것은 내 감각이 깨어나고 있는 것에 대한 안심이다.

사실이 그렇다. 뭐 저렇게까지 의미를 붙여주나 싶은 작품들이 있어도 이래도 그만 저래도 그만, 뭔가 있는 척 하지만 종국에 팬시함을 보여주는 것이 목적인 작품들 앞에서는 피식 웃기도 하다가, 정승운의 작품 앞에 서면 갑자기 눈이 반짝 떠진다. 감각적이면서 동시에 지적인 쾌감이 스멀스멀 올라올 것 같은 느낌. 미묘하게 존재하고 있는 작품들이 만들어내는 팽팽한 공기, 권태롭고 나른한 일상으로부터 맑게 깨어나는 기분이 생성된다. 정승운의 작품에서 발생되는, 고도로 고양된 문명이 자연을 압축한 이런 느낌은 흔히 경험되는 것은 아니다. 아니, 이것은 그의 작품에서만 경험되는 고유한 감각이다.

이번의 작품들은 어쩐지, 과거 글공부를 하던 선비들이 책상에 책 이외에 놓아두었던 난초와 수석처럼 모종의 덕성과 상징을 미니어처로 보관하는 느낌이 더해진다. ‘지금 여기 이것’이 아닌 다른 징표를 더 선명하게 더 설명적으로 보여주고 있다. 기억나지 않는 어제와 습관적으로 반복하는 일상 속에서, 녹슨 철 계단 몇 개를 오르자, 갑자기 두 개의 절벽과 폭포, 바다와 섬, 하늘과 산이 있는 풍경으로 훌쩍 넘어가 제 삼의 감각으로 노닐 수 있게 되는 것이다.

하지만 정승운 자신은 이 전시에서 중간 회고전같은 정리의 느낌을 가졌던 것일까? 이 전시의 타이틀이 "cul-de-sac", 즉 막다른 길이라는 것은 여러 가지 선택지를 예상케 한다. 왜 막다른 길에 다다를 수밖에 없었는지 그 자리에 서서 숙고를 하거나, 다른 길을 찾아 왔던 막다른 곳을 되돌아 나오거나, 담을 넘는 것도 생각해볼 수 있을 것 같다. 하지만 정승운이 말하는 이곳이 진짜 막다른 길이 아니고 다른 길이 있다는 것쯤은 우리 모두 알고 있다. 진짜 막다른 길은 어쩔 수 없이 인간의 죽음이다. 우리 모두는 우리가 이루었다고 생각되는 모든 것들과 더불어 불타 없어지거나 흙 속에 잠겨버릴 것이기 때문이다. 이렇게 끝을 알 수 있는 여정은 오히려 편리하다.

하지만 정승운이 맞닥뜨린 cul-de-sac은 그런 의미는 아닐 것이다. 그는 다음 챕터로 넘어가기 전에 자신의 작품들을 한 방에 구겨 넣었다. 마치 뒤샹이 가방에 여러 다른 맥락의 자기 작품들을 한꺼번에 넣어 돌아 다녔던 것처럼, 이전 작품들의 미니어쳐를 들고 막다른 길목에 선 정승운이 어떤 선택을 할 것인지 흥미진진하지 않을 수 없다. 여차하면 막다른 골목에 문을 하나 그려, 그 문을 열고 나갈 수도 있는 것이 여태 보여주었던 정승운의 예술 세계였던 것 같기 때문이다.