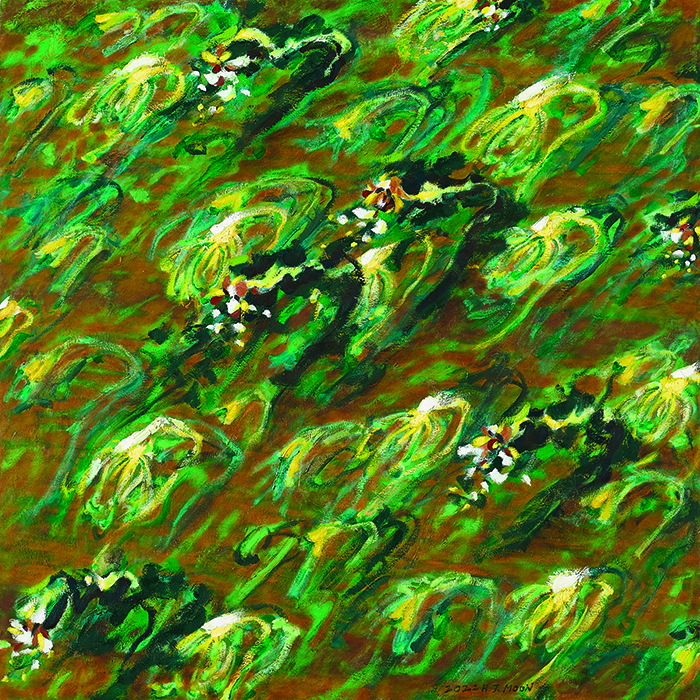

1990년대부터 문혜정은 꽃을 많이 그렸다. <Lotus Landscape>는 10여년 전의 <White FlowerⅠ>이나 <White Flower II>와 비교할 수 없이 화사하다. 절제된 재현 미학이 새롭게 시도된다. 뜨거운 심리상태가 이끄는 표현주의의 자취는 한결 완화되었다. 그렇더라도 그저 화사하기만 한 꽃은 없다. 희망은 상실의 한가운데서 세워지는 법이다.

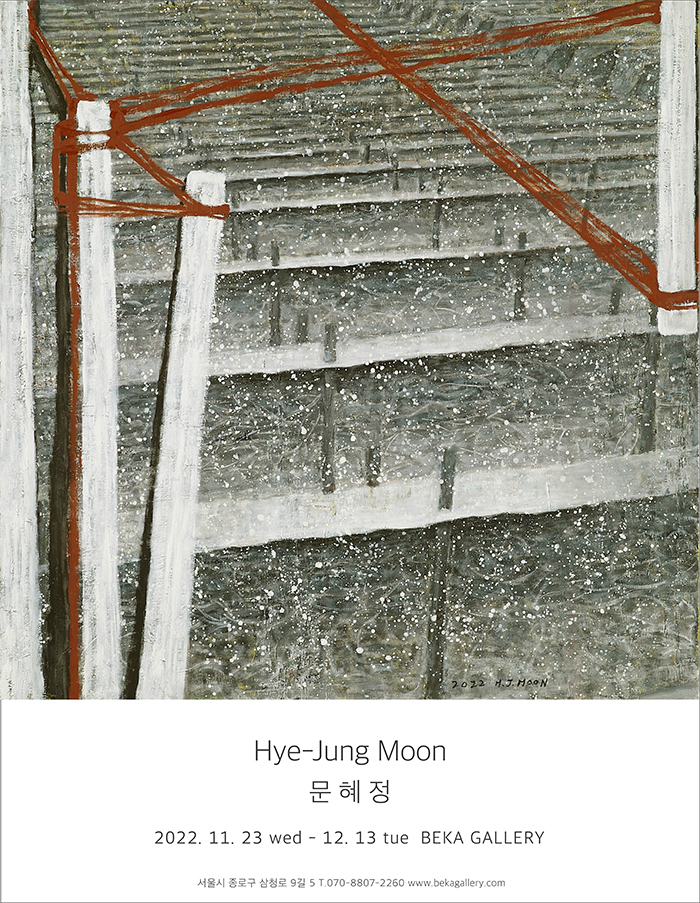

이즈음에 그려진 <Landscape>에 단골로 등장하는 기둥, 수직적인 도상의 의미가 그러하다. 그것은 대지에서 대기를 향하는 모든 질서의 대변인이다. 빈센트 반 고흐의 사이프러스 나무의 기상(起床), 상승의 의지, 세파의 조류에서 위안과 격려의 축이다.

이 세계에 등장하는 것들은 시련의 역사와 시련을 견디는 생명력과 관련이 있다. 이 힘, 이 생명력이 문혜정의 40여년 회화사를 관류하는 주제다. 어떤 힘인가? 살아있음 자체에서 발현되는 힘, 씨앗에서 생명이 움트고 봉오리를 맺는 그 힘이다. 살아있는 것만이 조건에 동화되지 않고, 사망에 휩쓸리지 않는다. 그의 설치작업 <Ginseng Field> 연작도 같은 맥락이다. 인삼도 연꽃만큼이나 상징성이 강한 식물이다. 인삼의 생명성은 여러 측면에서 예술의 그것과 유사하다. 생장 속도가 매우 느리다는 점이 그렇고, 충분한 약효성분을 위해서는 6년에 달하는 긴 시간이 필요하다는 점에서도 그렇다. 빛가림(차광)과 저광도에서만 정상적인 생육이 가능한 점에서 특히 그렇다. 예술성(예술적 질)도 종종 인생의 전 기간을 요할 만큼 더디 성취되고, 그 긴 기간 외부세계의 혼탁한 자극에서 충분히 독립적이어야만 하는 가치다. 예술의 힘이 세상을 견뎌온 이력에서 발현되는 이유이다.

문헤정의 <Ginseng Field>에서 마주하는 생명력은 그의 터치들, 꽃의 호흡을 기억하고 있는 거친 붓질에 배어 있는 속성이기도 하다. 줄기인 듯도 하고 그저 붓질인 듯도 한, 꽃잎인 듯하다가 어느덧 색의 몽글몽글한 향연이 되는 표현이다. 문혜정의 붓과 안료는 현실과 해석, 재현과 표현의 경계를 왕래한다. 여기서 표현은 대상에 한정되지 않고 대상을 뛰어넘는 자유를 따른다. 조금 거친 채여도 무방한, 굳이 정돈되지 않아도 되는 유희로 흐른다. 운률을 머금은 자유분방한 선(線)은 구상과 추상의 경계를 굳이 의식하지 않는다. 경계를 넘나든다는 것 이야말로 살아있음의 특성이다. 이질적인 두 세계를 규정하는 관점에 갇히지 않는 것 또한 힘의 문제일 수밖에 없다. 형식주의와 그 이분법을 넘어서도록 하는 그 가능성의 실체, 이것이 문혜정의 조형세계에서 읽어야 하는 미(美)의 테제다.