T. 02-736-1020

■ 전시평론

혼을, 초혼을, 애도를 매개하는 실

고충환 미술평론가

작가 안정숙은 자신의 근작을 <Journey of 32 Days – 초혼>이라고 부른다. 작가의 작업을 관통하는 주제의식이자 인문학적 배경으로 보면 되겠다. 헤겔은 예술을 ‘이념의 감각적 현현’이라고 했다. 예술은 예술가의 이념을 감각적 질료와 형태를 빌려 표현한 것이다. 그러므로 그림은 이념의 표상이라는 의미로 이해해도 되겠다. 여기서 이념이 곧 주제다. 그렇다면 작가는 그림을 빌려 어떤 이념을, 어떤 주제를 표현하고 있는 것인가. 그 주제의 의미를 살피는 것이 작가의 그림을 이해하는 실마리가 될 수 있겠다.

사실 작가는 ‘32일의 여행’이라는 주제를 오랫동안 심화시켜왔다. 매번 그 뒤에 이런저런 부제가 붙는 것으로 볼 때, 엄밀하게 이 말은 주제라기보다는 전제로 보는 것이 맞는 것 같다. 작가가 예술을 하는 이유와 당위성을 함축하고 있는 것과 같은. 창작에 대한 작가의 태도와 입장을 표명하고 있는 것과 같은. 그런데, 왜 32일인가. 알다시피 32일은 없다. 그렇다면 32일은 무슨 의미인가. 『25시』(콘스탄틴 게오르규의 소설)도 있고 <제8요일>(자코 반 도마엘 감독의 영화)도 있는데, 32일만 없어서, 라고 했다. 그러므로 내용상의 차이가 없지는 않겠으나, 32일은 25시와도, 그리고 제8요일과도 그 의미가 크게 다르지 않다고 해도 좋을 것이다.

여기서 32일을 예술가의 시간, 예술가의 날로 볼 수는 없을까. 예술가는 다른 두 개의 시간을 산다. 삶의 시간과 창작의 시간을 산다. 아니면 상상의 시간이라고 해도 좋다. 그렇게 작가는 매일, 매번 자기 내면으로 여분의 시간 여행을 한다는 의미로 이해해도 좋을 것이다.

그렇게 진정 근작의 주제라고 불러도 좋을 경우가, 초혼이다. 초혼? 왜 초혼인가? 혼을 부른다는 말이고, 혼을 초대한다는 의미이다. 구천을 떠도는 죽은 사람들, 죽은 식물들, 죽은 동물들, 죽은 사물들, 죽은 존재들을 자신의 그림판에 초대해 위로하고 위로받고 싶은 것일까. 아마도 그런 의미일 것이다. 아마도 그런 소망을 담았을 것이다. 프로이트는 상실한 것을 인정할 수 없어서 여전히 상실에 천착하는 태도가 우울(멜랑콜리)을 낳는다고 했다. 반면, 상실을 인정하고 포기하는, 그러므로 상실을 떠나보내는 태도가 애도라고도 했다. 그렇게 작가는 아마도 상실한 존재를 애도하고 싶었는지도 모른다.

그러므로 작가의 근작은 죽은 혼령들에 바치는 오마주, 죽은 존재들을 초대하고 위무하는 한판 굿판이 될 것이다. 작업이 존재하는 이유가 여럿 있지만, 작가의 경우에 그 이유는 존재의 생사를 묻는, 존재의 안부를 묻는, 그런, 존재론적인 층위에 있었다고 해도 좋을 것이다.

그렇다면 작가의 그림 어디에 혼이 있고, 초혼이 있고, 애도가 있는가. 작가의 그림은 추상이다. 형상이라면 형상을 그리면 될 일이지만, 추상에서 형상을 어떻게 그리는가. 암시다. 점‧선‧면‧색채‧양감 그리고 질감과 같은 회화의 형식 요소를 통해 형상을 암시하고 서사를 암시하는 것이다. 작가는 추상회화에 논리와 당위를 제공한 모더니즘 패러다임의 세례를 받은 세대에 속하고(세대를 봐도 그렇고, 그동안 그린 작가의 그림을 봐도 그렇지만, 작가는 체질적인 모더니스트이다), 그런 만큼 가시적인 것을 매개로 비가시적인 것을 암시하는 방식을 통해 형상을 표현하고 서사를 표현한다(예술은 가시를 통해 비가시를 그리는 암시의 기술이다).

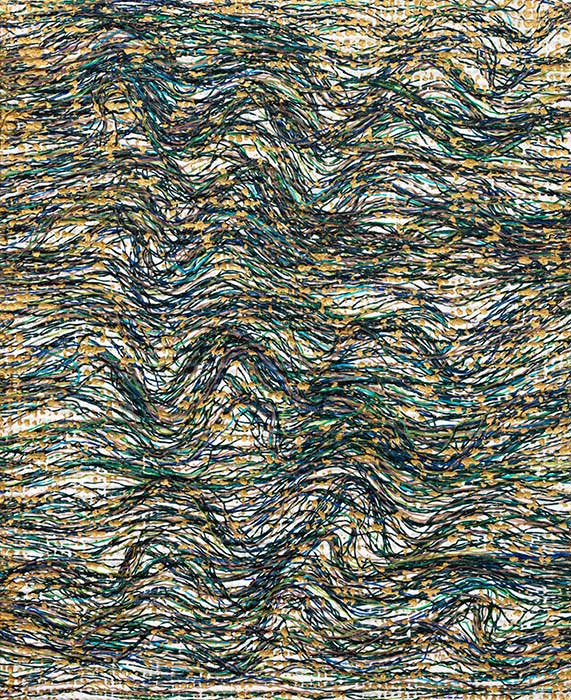

이러한 사실을 이해하기 위해선, 그러므로 추상을 통해 어떻게 형상이 암시되고 서사가 암시되는지 이해하기 위해선, 작품이 제작되는 프로세스를 살필 필요가 있다. 여기에 요철이 있는 하얀 판이 있고, 작가는 실을 소재로 요철을 만든다. 실을 소재로 직물을 짜듯 판 위에 가로와 세로가 교직 된 구조를 만든 연후에, 그 위에 석고와 미디엄을 혼합해 만든 재료를 칠해서 덮으면 마치 직물의 그것과도 같은, 격자무늬의 패턴이 있고 요철이 있는 하얀 판이 만들어진다(요철이 목적이라면, 석고가 굳은 후 실을 떼어내도 유사한 결과를 얻을 수 있다). 여기서 석고는 실을 고정하면서 숨긴다.

그리고 의외로 다시 실이 도입된다. 이번에는 좀 더 가녀린 실을 바탕재 위에 붙여 고정하는데, 그 꼴이 바탕재와는 다르다. 바탕재에서 패턴이 두드러져 보이고 격자무늬가 선명했다면, 그 위에 얹히는 실은 패턴을 허물고 격자무늬를 해체한다. 유기적이고 비정형적인, 실선으로 그린 드로잉이라고 해야 할까. 드로잉 회화라고 해야 할까. 패턴을 만들고 허무는 일이, 격자무늬를 세우고 해체하는 일이 모두 실을 매개로 이루어진다. 수사적 표현을 하자면, 그림의 호흡이, 그림의 들숨과 날숨이 모두 실을 중재로 이루어진다. 그리고 그 위에 대개는 하얀 물감을 흩뿌려 드리핑을 하면서 분위기를 조율한다. 그 와중에 어떤 물감은 표면 위에 떨어져 맺히고, 또 다른 물감이 표면 아래로 미끄러지면서 흘러내린다. 그리고 격자무늬의 패턴(마치 그 자체 작은 방과도 같은) 속에 고이는 물감도 있다. 그렇게 작가가 우연과 공모한 그림이 만들어진다.

이제 그림에 내장된 의미를 보자. 그림 어디에 어떻게 혼이 있고, 초혼이 있고, 애도가 있는가. 작가의 그림을 보고 있으면 흐르는 것들을 보는 것 같다. 흐르는 강물을 보는 것도 같고, 흐르는 시간을 보는 것도 같고, 흐르는 세월을 보는 것도 같고, 흐르는 기억을 보는 것도 같다. 반짝이는 것들을 보는 것 같다. 수면에 반짝이는 물비늘을 보는 것도 같고, 막막한 우주를 떠도는 별빛을 보는 것도 같고, 구천을 떠도는 이름 모를 혼불을 보는 것도 같고, 심연에 이는 스파크를 보는 것도 같다. 흔들리는 것들을 보는 것 같다. 숲에서 수런거리는 바람을 보는 것도 같고, 바람에 흔들리는 수양버들을 보는 것도 같고, 수면에 일렁이는 파문을 보는 것도 같고, 바람에 흩어지는 안개를 보는 것도 같고, 마음속에 부는 바람을 보는 것도 같다.

그렇게 다시, 작가의 그림 앞에 서면 흐르는 것들이 보이고, 반짝이는 것들이 보이고, 흔들리는 것들이 보인다. 흐르는 것들, 반짝이는 것들, 흔들리는 것들 앞에 섰을 때처럼 이편에서 저편을 보는 것 같고, 가시적인 질료와 형상 위로 비가시적인 것들, 비물질적인 것들, 정신적인 것들, 영적인 것들이 어렴풋이 형체를, 실체를 드러내 보여주는 것도 같다. 부재하는 것들이 존재의 층위로 범람하고 있다고 해야 할까. 그렇게 범람하는 어디쯤인가에는 혼도 있을 것이다. 격자로 직조된 직물 구조는 인연의 망을 상징한다. 그 인연의 망 어디쯤인가에는 초혼도 있을 것이다. 그리고 격자의 방 어디쯤인가에는 애도가 고여있을지도 모를 일이다.

이 모든 암시적인 의미들, 그러므로 혼을, 초혼을, 애도를 매개하는 것이 실이다. 실은 전통적으로 기다림을 상징하고, 시간을 상징하고, 인연을 상징한다. 물질의 성정에 남녀의 구별이 있을 수는 없겠으나, 그럼에도 실은 대개 여성의 성정과 관련이 깊고, 여성의 성적 정체성과 관련이 깊다. 그림 속에도 실이 있고 그림 밖에도 실이 있는, 마치 자신의 몸이 만든 실로 집을 짓는 거미처럼, 첩첩한 실을 직조해 존재의 집을 지어놓고 있는 작가의 작업은 그렇게 바람 속에 떠도는 혼을 불러들여 위로하고 있었다.

작가도 위로받을 수 있을까. 베르톨트 브레히트는 ‘슬픔은 살아남은 자의 몫’이라고 했다. 작가의 슬픔은 치유받을 수 있을까. 작가의 애도는 끝날 수 있을까. 여하튼 살아남은, 그러므로 살아가는 우리 모두의 슬픔은, 애도는 끝날 수 있을까. 그렇게 작가의 작업은 다시, 수면에 반짝이는 물비늘과 함께 흐르는 강물 앞에 서게 만든다.