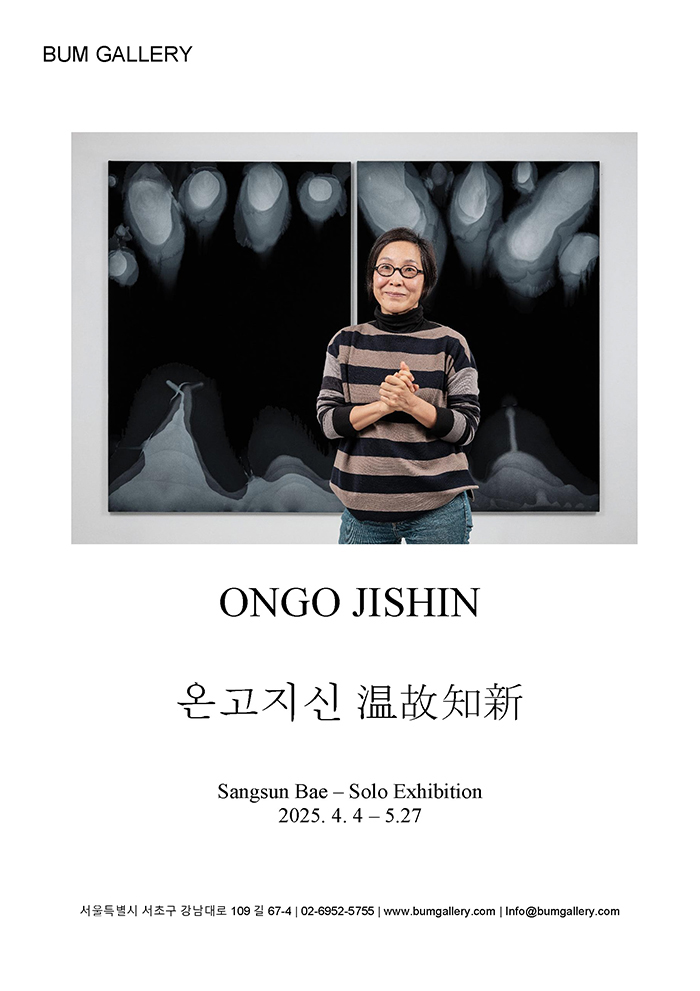

배상순: 온고지신 溫故知新

2025.4.4-5.27

매듭, 존재와 보이지 않는 기운의 상징

이진명, 미술비평ㆍ철학박사

배상순(裵相順, 1971-) 작가는 매듭 형태의 작가로 잘 알려져 있다. 작가는 교토(京都)를 중심으로 일본과 한국을 오가며 활약하며, 특히 2008년 우에노에 있는 모리미술관에서 <현대미술의 전망>이라는 전시회에 참여하면서 이름을 알렸다. 배상순 작가는 회화뿐만 아니라 조각, 설치를 두루 활용하는 멀티미디어 아티스트인데, 특히 회화를 통하여 자아와 세계 사이의 관계, 공간과 시간 문제, 사람과 사람 사이의 신호와 그에서 발생하는 에너지 교환이라는 문제의식을 제시한다.

배상순 작가의 세계는 매우 독자적이다. 그 세계에 진입하기 전에 1949년에 제작된 두 작품에 대하여 생각해 보자. 하나는 인도네시아 작가 수조요노(Sindudarsono Sudjojono, 1914-1986)의 <세코: 게릴라>라는 작품이며, 또 하나는 마크 로스코(Mark Rothko, 1903-1970)의 <무제>라는 작품이다. 수조요노의 작품은 네덜란드 수탈자에게서 고향을 지키는 레지스탕스에 관한 그림이다. 사실적이며 애국적이며 파토스가 강렬한 작품이다. 마크 로스코의 작품은 순수사유에서 산생(産生)된 형식적이면서도 내밀하고 정밀(靜謐)한 작품이다. 같은 연도에 어째서 이리도 다른 작품이 나올 수 있었을까? 수조요노가 미국에서 유행하던 미국의 순수한 모더니스트 페인팅 열풍을 모르지 않았다. 다만, 로스코는 예술이란 무엇인가라는 문제를 고민했고, 수조요노는 예술은 누구를 위하여 존재하는가의 문제를 고민한 것에서 인식의 차이가 났을 따름이다. 필자는 이 둘이 모두 위대하다고 생각한다.

배상순 작가는 예술이 무엇이며 누구를 위하여 존재하는가 이 두 가지 고민을 모두 붙들어 해결하고자 나아가는 작가이다. 작가가 견지하는 회화의 주제는 매듭이다. 매듭은 동서문화사에서 난제(難題)나 난관(難關)을 의미하며 때때로 난맥(亂脈)의 혼돈을 상징하기도 한다. 그러나 동시에 매듭은 인내와 자기희생을 통하여 삶의 의미와 진리를 발현하는 통로로 상징되었다. 그렇다면 배상순 작가가 그리는 매듭은 무엇인가? 배상순 작가는 한 매체에 천착하면서 동시에 자유자재로 매체의 특성을 넘나드는 미디어 크로스오버(media cross-over)에 능숙한 작가이다. 우선 작가는 푸른 기가 도는 먹과 젯소를 혼합하여 칠한 캔버스에 목탄으로 자유자재로 자기의 세계를 표현한다. 또한 검은 벨벳에 가는 목탄 세필을 집적하여 정밀(靜謐)한 분위기를 자아낸 스타일, 목탄 위에 손가락을 누르고 문질러 나타난 강렬한 흑백 대비 드로잉은 끈이나 매듭, 실타래를 연상하게 한다.

모두 매듭이나 실타래 형식의 반추상적 형태를 지니는데 작가는 이를 여타 매체로 확장하여 도자기나 사진으로 실험 영역을 넓히기도 한다. 매듭, 실타래는 여성적이며 가정적 사물이다. 모계의 의무이며 그것을 품 안에 지키는 것은 여성의 운명이기도 하다.1)

작가의 예술 세계의 시원은 인체 드로잉이다. 작가는 수많은 대상, 가령 누드 모델을 그리다 진리는 사물, 즉 물상(物像)의 형태나 형식에 자리하지 않고 대상을 운용하거나 작용케 하는 원리나 에너지에 있다는 사실을 발견했다. 가령, 어느 두 사람이 만났다. 두 사람이 만났다는 사건이나 두 사람의 존재가 중요한 것이 아니라 두 사람이 이룬 소통이나 교감에 의미가 있다. 인체모델은 본능적 상대적 선호불호에 따라서 무의식적으로 가까워지거나 부지불식간에 멀어지기도 한다. 사건이나 존재는 영어로 ‘being’이나 ‘event’라고 한다. 소통이나 교감을 달리 말하면 ‘becoming’이나 ‘meaning’이라 한다. 작가는 후자를 그리고자 했다. 사람의 형태가 아니라 사람의 교감, 즉 ‘sympathy’의 공명(共鳴)을 그리고자 했다. ‘sympathy’의 어원은 고대 그리스어 ‘sumpathēs’이다. 함께(sun, with) 느낀다(pathos, feeling)는 뜻이다.

현대물리학, 특히 양자역학 덕분에 우리는 살아있는 생명은 물론 불활성의 물질일지언정 그것 또한 생각할 수 있다는 사실을 알게 되었다. 그런데 우리 선조들은 그 사실을 본능적으로 알고 있었다. 우리 동아시아의 사유에서, 가령, 『예기(禮記)』의 첫 구절은 “무불경(毋不敬)”으로 시작한다. “불경함이 없도록 하라.” 즉, 사람은 물론 모든 사물에 대해서도 존경하는 마음으로 대해야 한다는 뜻이다. 요새 유행하는, 휴머니즘을 넘어서는 개념, 즉 감응(感應)하는 모든 존재(sentient beings)에 대하여 존중해야 한다는 포스트 휴머니즘적 시각이 이와 유사하다. 또 『중용(中庸)』에 등장하는 개념 ‘신독(愼獨)’ 역시 중요하다. “혼자 있을 때조차 (누군가 곁에 있어 나를 보는 것처럼) 삼간다.”라는 뜻이다.2) 내가 아무도 보지 않는 폐쇄된 방안에 홀로 있더라도 나는 홀로 있는 것이 아니다. 나는 신(신령, 정령)과 함께 있고, 생각할 수 있는 모든 사물과 함께한다. 따라서 일상의 예(禮)와 함께 삼간다.

배상순의 드로잉과 회화는 인식주체라는 데카르트적 사고에 대한 반발, 내지 문제제기이다. 나라는 인식주체는 세계나 타자를 운영하고 다루는 식민주의적 총통이 아니다. 서구사상과 서구예술의 근원적 문제는 표상주의(presentationism)에 있다. 풍경화, 정물화, 추상화의 모든 역사는 표상주의의 역사였다. 그러나 배상순의 회화, 드로잉은 나는 타자와 세계와 면밀히 이어진 존재이며, 다함께 감응하여 세계(만물)에 동참하는 일원이라는 뜻을 드러낸다. 세필로 종이나 벨벳에 그린 선은 두 사람, 사람과 사람 사이에 일어난 감응(소통) 및 에너지를 형상한 것이다. 즉, 가상적으로 드러낸 것이다. 이 부분을 확대한 것이 매듭이나 실타래 형상이다. 이를 3차원 입체로 구현한 것이 도자 연작이다. 따라서 배상순의 모든 작업은 표상주의적 재현이나 표현, 추상화 작업과 상궤를 달리한다. 작가의 작업은 관계적이며 사유적이고 상호주관적(inter-subjective)이다. 작가는 인간관계 속에 보이지 않는 내밀한 기운을 회화(예술)적 매체로 표현해 왔고, 필자는 그에 대해 다음과 같이 요약한 적 있다.

“배상순 작가는 두 사람이 함께 있을 때 형성되는 미묘한 공기의 흐름과 보이지 않는 ‘아우라 (기운)’를 표현하는 둘도 없이 중요한 작가이다.”3)

그런데 또 하나, 배상순 회화의 최대 특징은 흑과 백의 강렬한 경계(境界)에 있으면서도 흑과 백이 대비되지 않고 하나로 조화된다는 사실에 있다. 이는 무엇을 뜻하는가? 배상순 회화 세계에서 경계는 단순히 영어 ‘boundary’로 번역되지 않는다. 그것은 오히려 경지(境地), 즉 정신적 경지(profound mental state)로 번역되는 편이 바람직하다. 서로 자웅을 겨루다 이내 섞이고 동화되어 하나의 목표로 통합된다. 그 통합된 목표는 바로 회화의 본질 물음에 대한 대답이다. 회화는 예술가가 캔버스나 물감을 대상화하여 자기 나름의 의미 부여하는 식민주의적 폭력이 되어서는 안 된다. 오히려 예술가는 모든 사물과 하나 되어 물상을 넘는 정신의 구현자여야만 한다. 서구 회화, 특히 모더니즘 이후 회화의 문제는 무엇인가? 이에 미술사학자 토니 고드프리(Tony Godfrey, 1951-)는 여섯 단어로 다음과 같이 명료하게 말한다.

전후 트라우마는 신념의 위기를 불렀다(The post war trauma included a crisis of faith).4)

전쟁은 도구적 이성의 최종 산물이었다. 합리적 정신의 최후 결과물이 전쟁 무기였다. 인간을 계몽하여 종국적 목표에 도달할 수 있다는 신조가 전쟁으로 이어졌고 그것은 신념의 위기를 불렀다. 인간 소외, 배신감, 자연 파괴, 물질만능주의, 물신주의, 도덕에 대한 이해관계의 우위, 호리피해(好利避害)가 그것이다. 이에 대한 대안점은 무엇인가? 오로지 나는 세계(타자와 사물)를 이용하거나 운용할 수 없고 세계와 하나로 나아가는 존재, 즉 세계와 더불어 무언가로 상향되는 존재(becoming something being better than now with world together)라는 사실을 분명히 표명해야 한다. 그리고 배상순 작가의 회화는 그에 대한 지상적 상징체이다. 실제로 배상순 작가의 작품을 간단없이 감상했던 정신과 의사 미와키 야스오(三脇康生, 1963-)에 의하면 단순한 색과 선을 통해 우리는 시간이 지나면서 더 깊어지는 감각과 감정을 경험하게 된다고 발언한다.5) 실제로 최근 작가는 풀리지 않는 매듭 형태의 도자 작품을 제작했다. 그것은 인간관계와 생명의 연결을 가상적으로 구현하고 있다. 필자는 배상순 작가의 작품을 바라보면서 우리 인체 중에 신장(腎臟, kidney)에 관해 생각했다. 공자도 “근취저물(近取諸身), 원취저물(遠取諸物)”6)이라고 하지 않았던가? 가까운 내 몸에서 진리를 찾는다는 뜻이다. 신장은 핏줄 덩어리이다. 얽히고설켜서 풀어낼 수가 없다. 그 정밀한 뭉침과 꼬임은 뭉치고 꼬였기 때문에 위대한 여과장치가 되었으리라. 우리의 삶도 모순과 난관, 난제로 가득하기에 세상을 정화할 수 있는 힘을 지녔는지 모른다. 배상순 작가의 작품을 보면서 느낀 큰 감정이었다.

결론적으로 배상순의 회화 세계는 단순한 재현이나 표현도 아니며 모더니즘이 갖고 있었던 이념의 재구성도 아니다. 그것은 단순한 흑백 그림이 아니라, 인간의 관계와 존재, 그리고 시간의 흐름 속에서 변화하는 감각을 표현하는 철학적 작품이다. 그녀는 동양적 선과 공간 개념을 활용하여, 우리가 보지 못하는 관계의 본질을 시각적으로 탐구하고 있다. 이와 관련하여 대가 이우환(李禹煥, 1936-)은 일찍이 상당한 수준의 고견을 제시한 적 있다.

지고한 표현은 무(無)로부터 무언가를 창조하는 데 있기보다 이미 존재하는 무언가를 조금씩 몰고 가서 세계를 더 선명하게 나타내는 데 있다.7)

필자는 배상순의 세계야말로 그 발언에 가장 근접한 예술 중 하나라고 생각한다. 작가는 여태껏 최선을 다해 한계상황을 돌파해 왔으며 작가의 예술과 철학이 지닌 진실성은 이제야말로 세계에 드러나리라고 생각한다.

ㅡㅡㅡㅡㅡ

1) 고르디우스의 매듭 (Gordian Knot)이 알렉산드로스 대왕의 결단을 상징한다면, 페르세우스와 메두사의 머리 이야기에 나오는 신비하고 특수한 주머니(키비시스, kibisis)는 신비한 힘을 상징한다. 오디세우스와 페넬로페의 매듭은 시간과 인내를 의미하며, 헤라클레스의 매듭 (Hercules’ Knot)은 강력한 연대를 상징한다.

2) 『中庸章句』 제1장: “道也者, 不可須臾離也, 可離非道也. 是故君子戒慎乎其所不睹, 恐懼乎其所不聞. 莫見乎隱, 莫顯乎微, 故君子慎其獨也.”

3) 이진명, 「비평 노트」: 미발표 원고 중에서, 2025년 2월 18일.

4) Tony Godfrey, The Story of Contemporary Art (London: MIT Press, 2020), p.34.

5) 미와키 야스오(三脇康生, 「배상순의 작품에 대하여: 重層의 時間」: 여기서 저자는 대가 호사카 카즈시의 소설 『中層の時間』의 부분을 이용하여 배상순의 세계를 표현한다. “산이라는 한정된 표면적의 한계를 성큼 뛰어넘어, 나뭇가지와 풀줄기에서 나온 잎사귀가, 잎사귀 위에 잎사귀, 잎사귀 위에 잎사귀로 겹 쳐가며, 잎사귀는 산의 표면에서 터져 나와 넘쳐흘러…….”

6) 『繫辭』下: “古者包犧氏之王天下也, 仰則觀象於天, 俯則觀法於地, 觀鳥獸之文, 與地之宜, 近取諸身, 遠取諸物, 於 是始作八卦, 以通神明之德, 以類萬物之情.”

7) Lee Ufan, <Serpentine>: “The highest level of expression is not to create something from nothing, but rather to nudge something that already exists so that the world shows up more vividly.”