2025년 충북갤러리 유하라 개인전 개최

- Cubetopia of ME-DIA(큐브토피아 오브 메디아) -

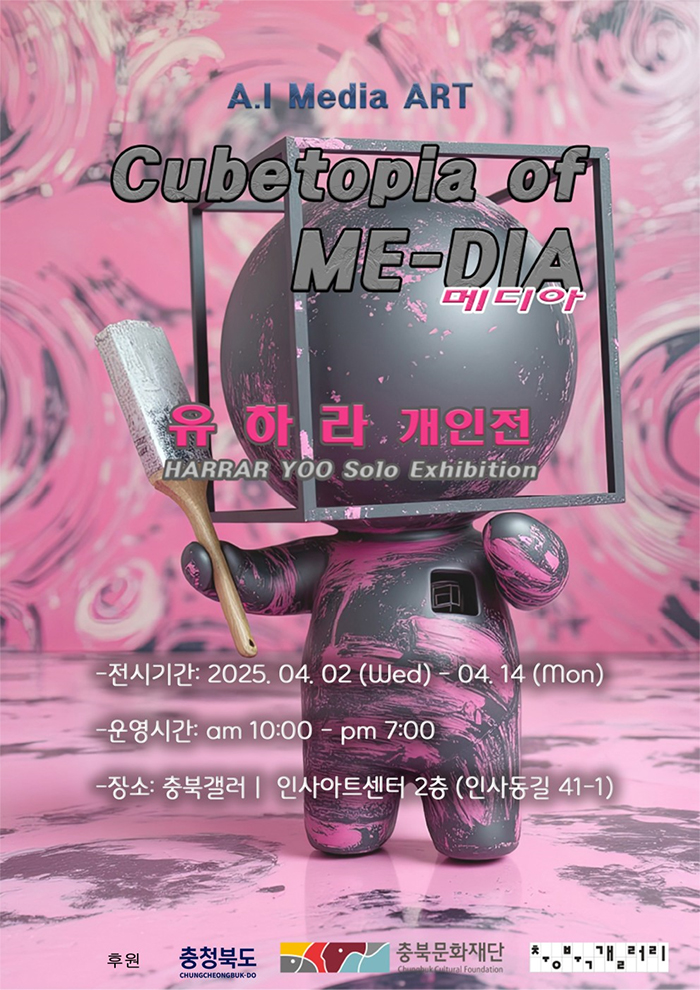

충청북도(도지사 김영환)와 충북문화재단(대표이사 김갑수)은 충북갤러리(서울 인사아트센터 2층)에서 2025년 상반기 정기대관 전시로 유하라 개인전 《Cubetopia of ME-DIA》를 오는 4월 2일(수)부터 4월 14일(월)까지 개최한다.

유하라 작가는 청주대학교 회화과를 졸업하고 단국대학교에서 미술교육학 석사를, 홍익대학교에서 VR·AR콘텐츠 전공으로 미술학 석사를 취득했다. 현재 홍익대학교 AI실감미디어콘텐츠학과 박사 과정에 있으며 AI 기술을 활용한 미디어아트 작업으로 주목받고 있다.

이번 전시에서 작가는 다양한 매체를 활용한 큐브토피아를 구현하고자 한다. 회화, 조형물, AI 미디어아트, 영상 등을 활용하여 메디아가 여행하는 다중우주의 풍경을 시각적으로 확장하며 새로운 형식을 제시한다. 특히, AI와 회화의 융합을 통해 기존 예술 표현의 한계를 넘어, 생성 AI 기술을 활용한 영상과 오디오를 통해 관객에게 몰입감 있는 경험을 제공한다.

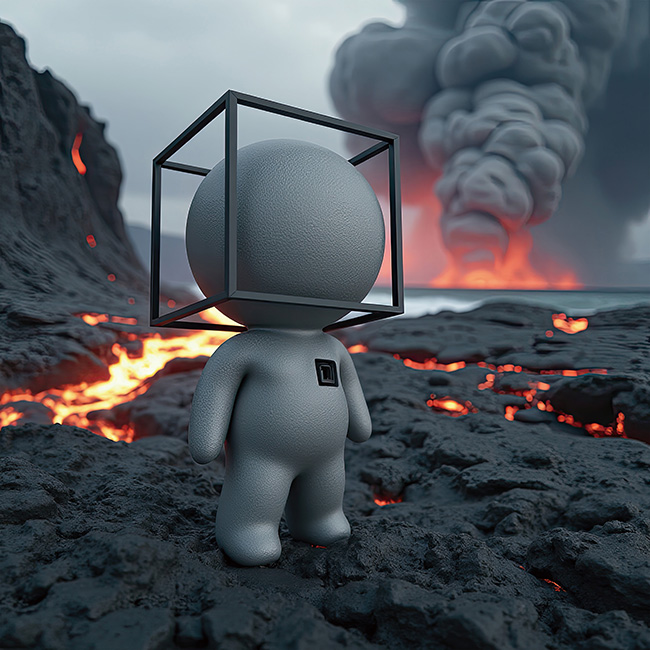

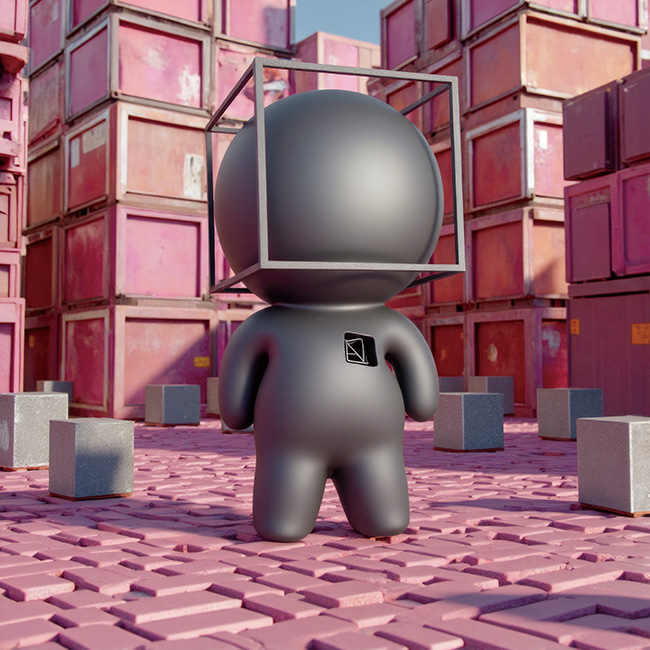

작품은 현실과 가상의 경계를 넘나드는 존재 ‘메디아(ME-DIA)’의 시선을 따라 진행되며, 다양한 매체를 활용해 '큐브토피아(Cubetopia)'라는 독창적인 세계를 구현한다. ‘메디아’는 META(초월)와 MEDIA(매체)의 합성어로, 현실과 가상의 경계를 오가는 존재를 의미하며, ‘큐브토피아’는 Cube(큐브)와 Utopia(유토피아)의 합성어로 기하학적 질서와 무한한 가능성이 공존하는 세계를 뜻한다.

오정은 미술비평가는“데이터 수집과 모방, 재창작의 기술과 노고를 위임받은 AI가 유하라에 의해 특성화된 AI아티스트,‘메디아’가 되었다.”라며 유하라는 AI를 단순한 도구가 아니라 창작의 협업자로 설정하며, 인간과 기계가 공존하는 새로운 예술적 가능성을 탐구한다고 평했다.

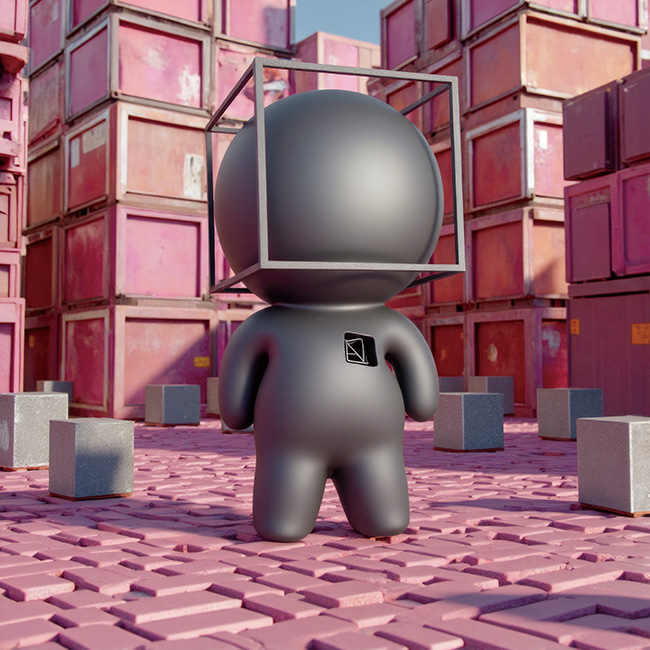

작가는 이번 전시에서 메디아 조형물도 선보이며 관람객과 감각적 교감을 유도한다. 가상 캐릭터가 아닌 물리적 존재로서 관객과의 조우를 통해 예술과 기술, 창작과 소통의 경계를 허물며, 관객이 직접 큐브토피아를 여행하며 자신만의 의미를 발견하는 과정에 참여할 수 있도록 한다.

충북갤러리 전시 관람은 오전 10시부터 오후 7시까지 무료로 관람할 수 있다. 자세한 사항은 충북문화재단 누리집(

www.cbartgallery.com) 및 전시운영TF팀(☏070-422-6240)으로 문의하면 된다.

Virtual Painting_2025_digital print+Acrylic on canvas_130x130x4cm

<작가노트>

'나는 나를 찾아가는가, 아니면 과정이 나를 증명하는가?'

이 질문은 나의 작품 세계를 관통하는 핵심적인 화두이다. 큐브토피아(Cubetopia)는 질서와 가능성이 공존하는 이상적 세계이며, 메디아(ME-DIA)는 그 세계를 탐험하는 존재이다. 메디아는 순수함과 소통을 상징하는 캐릭터로, 현실과 가상의 경계를 넘나들며 새로운 가능성을 발견하는 여행자이다. 메디아의 여정은 단순한 이동이 아니라 기존의 틀 속에서 새로운 가치를 창조하는 과정이며, 이는 창작자의 숙명과도 맞닿아 있다.

창작은 단순한 결과물이 아니라, 기존 질서를 벗어나며 스스로를 확장하는 과정이다. 메디아가 다중우주를 탐색하며 무한한 가능성을 발견하는 것처럼, 나 또한 창작을 통해 나 자신을 넘어서는 여정을 이어간다.

이 과정에서 '개미작가'라는 개념이 떠오른다. 군중 속에서 빛나지 않지만 묵묵히 창작을 지속하는 존재. 개미작가는 거대한 예술적 흐름 속에서도 조용히 자신만의 길을 개척하며, 보이지 않는 곳에서 작은 흔적을 남긴다. 메디아와 개미작가는 서로 다른 환경 속에서 창조적 탐구를 이어가지만, 결국 같은 본질을 추구한다.

메디아는 새로운 세계를 열어가고, 개미작가는 깊숙이 내면을 파고든다. 두 존재는 보이지 않는 길을 만들어가며 스스로의 존재를 증명하는 여정을 걷는다. 이 과정에서 창작의 의미는 더욱 깊어진다. 결과가 아니라, 과정 자체가 나를 형성하고 증명하는 것이라면, 우리는 끝없이 창작을 이어가야 하지 않을까?

나의 작품은 큐브토피아라는 새로운 공간을 구축하며, 그 속에서 끊임없는 창조를 통해 자기 초월을 실현하려 한다. 메디아의 여정을 따라가며, 나는 또 다른 나를 발견하고, 또 다른 가능성을 향해 나아간다.

.Temperature of Reset_2025_digital print+Acrylic on canvas_130x130x4cm

<전시소개>

메디아(ME-DIA)의 큐브토피아 - 순수함과 소통의 탐구

이번 전시는 메디아(ME-DIA)의 여정을 따라 큐브토피아(Cubetopia)라는 가상의 공간을 탐험하는 과정에서 순수함과 소통의 의미를 조명한다. 메디아는 META(초월)와 MEDIA(매체)의 합성어로, 현실과 가상의 경계를 넘나드는 존재이며, 큐브토피아는 Cube(큐브)와 Utopia(유토피아)의 합성어로 기하학적 질서와 무한한 가능성이 공존하는 세계를 의미한다. 메디아는 이곳에서 자아를 탐구하고 새로운 의미를 발견하는 여행자이다. 현실과 가상을 넘나드는 메디아의 여정은 기존의 경계를 허물고 새로운 감각적 경험을 제시한다.

전시는 다양한 매체를 통해 큐브토피아를 구현한다. 회화, 조형물, AI 미디어아트, 그리고 영상 등을 활용하여 메디아가 여행하는 다중우주의 풍경을 시각적으로 확장한다. 특히, AI와 회화의 융합을 통해 기존 예술 표현의 한계를 넘어서는 새로운 형식을 제시하며, 생성 AI를 활용한 영상과 오디오가 관객에게 독특한 몰입감을 제공한다. AI 기술을 활용한 이미지 생성과 시각적 요소들은 큐브토피아의 공간을 더욱 풍부하고 역동적으로 표현하며, 관객이 작품과 더욱 깊이 소통할 수 있도록 돕는다.

메디아 조형물은 전시 공간에서 현실감을 극대화하며, 단순한 가상 캐릭터가 아닌 물리적 존재로서 관객과 조우한다. 이는 메디아의 여정을 보다 직관적으로 경험할 수 있도록 하며, 친근한 형상과 생동감 있는 표현을 통해 관객과의 감각적 교감을 유도한다.

이 전시는 단순한 시각적 경험을 넘어, 창작과 소통, 그리고 기술과 예술의 융합이 만들어내는 새로운 가능성을 탐색하는 장이 된다. 관객은 메디아와 함께 큐브토피아를 여행하며, 자신만의 의미를 발견하는 과정에 참여하게 된다. 예술이란 무엇이며, 우리는 어떻게 소통하는가에 대한 질문을 던지는 이 전시는 창조적 상상력을 자극하며 새로운 감각적 몰입을 선사할 것이다.

Memory of Cube_2025_digital print+Acrylic on canvas_130x130x4cm

유하라 개인전 《Cubetopia of ME-DIA》

운명의 인공지능과 미술가 비전

오정은(미술비평)

종의 출현과 예술의 진화

인류는 인공지능(Artificial Intelligence, AI)이라는 새로운 종(種)을 맞고 있다. 자신을 포스트 휴먼의 낯선 존재로 변화시킬 첨단 기술이다. 사회적 연결을 대체하는 동반자적 관계 형태의 출현이라고도 볼 수 있다. 이는 인간이 꿈에 그리던 더 나은 삶을 이루어 줄 것이다. 아니, 인간성을 파괴하고 자멸에 이르게 할 극악의 독이 될 것이다. 창과 방패의 대결, 선과 악의 윤리적 대립마저 야기하는 흔들림이다. 기대와 혼란, 욕망과 불안 속에서 인공지능이라는 시험체를 키우고 학습시키는 지킬 박사의 실험는 계속 중이다.

단토의 종말론에서 논의됐던 질문을 꺼내 본다. 이전의 예술은 끝났다. 모방과 내러티브, 연관적 사건의 방향성은 종결됐다는 말이다. 그렇다면 무엇이 예술이 되는가? 이 물음에 대하여 개념적 사고와 다원의 가치가 한때는 답이 될 수 있었다. 그렇다면 AI가 예술작품을 만드는 작금의 상황에는? 단지 양적으로 추가되는 포스트 미디엄 중 하나로 보고 흐름에 대응할 수 있을까? 창작자의 순수한 개입과 도구로써 활용된 AI기술을 명확하게 구분할 수 있는 일인가? AI에 주문한 인간 명령어 프롬프트를 뒤샹이 레디메이드에 제시한 아이디어와 마치 동급처럼 여길 만 한가? 아니라면 창작의 주체성을 어디에서 찾을 수 있나? AI가 편집에 참조한 원본 데이터의 향방과 그것이 수호해오던 아우라의 힘은 이제 무어라 지정해 말할 수가 있을까?

“우리는 어디론가 가고 있다.” 필자는 두해 전 『경향신문』에 미술 칼럼을 쓰며 이런 문장으로 끝맺은 적이 있다. 본문에는 도판과 함께 비플(Beeple)의 휴먼 원(HUMAN ONE)을 소개했는데, 우주복을 입은 인간이 홀로 끝없이 어디론가 걸어가는 디지털 무빙 이미지를 담은 설치 작에 관한 것이었다. 영상이 계속 업데이트되어 변하는 한편 가상화폐로 거래될 예정이라는 정보나, 비플이 실은 미국의 그래픽 아티스트 마이클 윈켄만(Mike Winkelmann)이 만든 가상의 인물로서 독립된 특질을 가지고 활동한다는 사실까지 더하면 이 이미지는 곧 시대의 증후이자 예견을 담은 결정적 장면이라 할 것이었다. 실제로 우리는 그렇게 걸어왔다.

문명 패러다임을 전복시킬 수 있는 기술의 진화. 끊임없이 유동하고 흐르는 그 가운데 인간은 자기소외의 위험을 안고 간다. 과거의 유산과 이별하고 신념을 깎아낸 뒤 새로 추가해 입히면서. 무엇을 버리고 무엇을 지킬까 어느 것을 취사선택해 가져갈까, 정도를 찾아 씨름한다는 말이다. 선각자의 운명을 함께 겪는 동시대의 이들이지만 스스로 선별의 주체이자 대상이 될 수밖에 없는 모순과 갈등 속에서 이들은 연약하고 외롭다.

이들 일련의 사실이 지금 여기에 닥친 사건이라면, 후술할 《Cubetopia of ME-DIA(큐브토피아 오브 메디아)》는 해당 사건에서 파생된 일부다. AI기반 미디어아트에 주력한 작가의 전시로 동시대 현상을 옮긴 행적이자 종래의 미학적 결론을 제고하여 보게 하는 하나의 일화일 수 있다. 과열된 매체 담론 속에서 작가주의를 찾아볼 계기이기도 하고.

Fire Walk_2025_digital print+Acrylic on canvas_100x100x4cm

AI와 공생하는 예술

《Cubetopia of ME-DIA》를 여는 유하라는 ‘새로운 경험 예술을 지향하는 아티스트’로 자신을 소개한다. 그 구현을 위해 그녀는 VR·AR콘텐츠 석사 전공후 현재 AI실감미디어콘텐츠학 박사과정과 연구실에 있으면서 다양한 기술융합 콘텐츠 전시에 이력을 추가하고 개인 및 그룹 활동을 하고 있다. 유하라의 이런 포트폴리오는 그녀의 전적과 더불어 볼 때 흥미로운데, 국내 시각예술 내 미디어 발전 양상을 투영하기 때문이다. 학부에서 회화를 전공한 것이나 초기작으로 비교적 전통적이고 물리적인 방식의 전시를 구현했던 유하라의 자취는 2020년 전후 전환을 맞았다. 때는 유하라가 생의 변곡점을 겪고 전업 예술의 결정을 내렸는가 하면, 팬데믹이 초래한 언택트 상황과 더불어 국내 문화산업 동향이 기술융합 육성·지원의 방향으로 바뀌고 미술의 주요 의제 또한 관련 물살을 받은 당시다. 성장 동력에 비하면 역사가 길지 않은 신기술에 유하라가 동승하고 같은 모험 의지를 불태우고 있다는 방증이 둘 사이 나란한 시간 경로를 통해 보아진다.

유하라는 본인을 또한 ‘개미작가’로 설명한다. 군중 속에서 눈에 잘 띄지 않으나 꾸준하게 흔적을 남기는 작은 대상으로 자칭한다. “개미작가는 눈에 띄지 않지만 묵묵히 창작을 이어가는 사람이다. 거대한 예술의 흐름 속에서도 조용히 자신만의 길을 걸으며, 보이지 않는 곳에서 작은 흔적을 남긴다. 크게 주목받지는 않지만, 하루하루 쌓아 올린 작업들이 모여 자신만의 세상을 만들어간다. 창작의 과정 자체를 소중히 여기며, 결과보다 그 순간의 의미를 찾아간다. 그들이 남긴 작품은 작을지 몰라도, 그 속에는 오랜 시간의 정성과 꾸준함이 담겨 있다.” 유하라 작가노트, 2025.

매체가 구사하는 시공간의 스펙터클과 몰입 감각의 추동 범위에 비하면 작가의 이런 언급은 어울리지 않게 소박하다. 유하라의 디지털 작업에 꾸준히 출현하는 ‘메디아(ME-DIA)’에 부여한 특성도 그것과 유사하다. ‘메디아’는 속이 뚫리고 외형 틀만 있는 큐브를 헬멧처럼 머리 위에 쓰고, 두 팔 다리를 갖춰 활보하는 인간을 닮은 캐릭터다. 안면부 표정 없이 신체 외관으로 행위 감정이 유추되는 그는 혼자, 또는 자기 복제의 캐릭터와 함께 여러 설정된 배경 속에 등장해왔다. 유하라는 투명 큐브를 통해 세상을 보고 소통을 갈구하는 한편 외부 침투를 방어하는 겁 많고 소심한 내면을 가진 아이로 ‘메디아’의 특성을 구성하고 자신의 성격이 투사된 페르소나로 여긴다. 필자와 유하라 작가와의 인터뷰 내용, 2025.03.

머리 위 큐브에 대응하는 보다 작은 크기의 큐브가 심장 부근에 위치해 이성과 감성, 양쪽의 면면을 표상한다. 《Cubetopia of ME-DIA》에서 ‘메디아’는 다수의 디지털 평면 프린트 혼합 작품과 3D 프린팅 조각, 미디어 영상 등에 등장하고 있다. 이들 근저에는 유하라에 의해 딥 러닝(Deep Learning)을 거친 AI의 역할이 있다.

데이터 수집과 모방, 재창작의 기술과 노고를 위임받은 AI가 유하라에 의해 특성화된 AI아티스트, ‘메디아’가 되었다. 예술가적 정체성을 공표하듯 물감 묻은 붓을 들고 동작하는 그가 <PINK ME-DIA>에서, 시그니처 도상인 큐브 공간을 유영하고 즐기는 모습이 <Forest of Cube>에서, 인기 대중매체 이미지를 차용한 놀이 은유가 <Rules of the Game>, <Order & Chaos>등의 AI생성 디지털 이미지로 드러난다. 유하라는 작품 의도에 맞게 ‘메디아’를 파인튜닝(Fine-tuning)하고 출력물 위에 물감을 덧칠해 회화적 연출을 가미했다. 유하라와 ‘메디아’는 창작자와 머신러닝을 각기 대표하고 상호 참조하며 조력한다. AI가 인간의 데이터를 학습한다면, 창작자는 그런 AI의 정보를 학습하고 프로그래밍 언어를 개발해 다시 AI에 적용하는 과정이다. 공생하는 이들 관계가 예술의 장에 어떤 파동을 낼지 지켜보는 오늘이다.

백아와 종자기의 유토피아

진화의 어떤 순간에 인간과 AI의 만남이 이처럼 묶이게 되었을까? 유례없던 인류학적 모험의 위험을 감수하면서도 정해진 수순처럼 탐닉하는 대상이 된 AI라는 존재의 시원을 그려본다. 고대 신화 속 거대 로봇 탈로스(Talos)에 얽힌 상상력? 스스로 생각하는 비인간 존재에 대한 지속적 열망? 어쩌면 인간 자신에 대한 본능적 탐구가 원시의 그때부터 추동하여 이끈 것은 아닐까?

회화를 하던 유하라의 초기작은 실존을 주제로 하였다. 완전무결의 이상을 품은 큐브를 앞에 두고 참선하듯 마주 선 인간 모습을 검은 실루엣으로 표현한 것이 당시의 작업이었다. 광물을 섞어 마티에르를 강조하기도 했지만, 입방체 조형과 평면화된 인간 형상 사이 긴장과 리듬이 계속되며 묘연한 분위기를 이루었다. 이후 작가는 작품의 무게감을 덜고 순수한 동심으로 경험할 수 있는바를 추구했는데, ‘큐브 놀이터’로 일컬은 연작에서부터 그 방향성이 드러난다. 인체 등신비를 낮춰 ‘꺼믕’이라는 호칭의 캐릭터를 만들고 이것이 큐브와 어울려 즐기는 바를 회화 및 가변설치로 표현했다. 흑백의 명암과 2차원, 3차원 공간 대비에 대한 작가의 관심사는 지속됐다.

그러던 것이 확장성을 얻어 4차원의 디지털 시공간에 이사하게 된 것이다. 작가는 그 즈음 구작을 데이터 삼아 AI프로그램 GAN이 생성한 이미지를 처음 보았을 때 스스로 엄청난 충격을 받았다고 회상한다. AI 프로그램의 빠른 발전 속도에 따라 유하라가 작업에 사용하는 툴도 변화를 거듭한다. 현재 그녀가 사용하는 머신러닝 모델 실행 AI는 Replicate, Midjourney, Flux, DALL-E, Runway ML, LUMA AI-Dream Machine, KLING AI, SUNO AI 등이다.

존재 본질을 자문한 젊은 작품이 필연으로 담지한 한계를 인정하고, 해법 찾기 어렵던 예술 여정이 현실의 특이점을 맞아 변화에 눈뜬 것일 수 있겠다고, 유하라의 진술을 통해 가늠해 본다. 그 즈음 작품 배경에는 유색의 구상성이 가미되었고 ‘꺼믕’도 ‘메디아’로 변모하였다.

《Cubetopia of ME-DIA》에서 눈여겨 볼 작업 중 하나는 전시와 동명의 무빙이미지 영상으로, AI가 만든 붉은빛 무릉도원 풍경에서의 ‘메디아’를 담고 있다. 디지털 샤머니즘의 견해로서는 빛이 비치고 폭포수가 흐르는 비옥한 땅에서의 오행(五行) 안정을 묘사한 것이며, 수행하는 ‘메디아’가 자연과 합일된 모습으로 천인합일(天人合一)을 나타낸 거라고도 볼 수 있다. 물론 인간과 자연에 더불어 AI 또한 주체의 하나로 등극해서다.

전시 명제에서 드러나듯, 유하라는 이상향을 꿈꾼다. 결점과 위기가 있어도 희망하여 기댈 수 있는 명분을 좇는다. 조형적 완결함으로, 원초적 순수함으로, 기술적 첨단성으로 대신하여 나타난 꿈의 흔적이 유하라의 작가 연대기에 데이터 기록처럼 남아있다. 거기서 조금 더 밀접하게 들여다보면, 흡사 신의 응답을 기다리며 애쓴 단신의 예술가도 보게 된다. 고사에 전해지는 얘기처럼, 거문고의 명인 ‘백아’에게 그의 연주를 진정으로 알아주던 청취자 ‘종자기’는 마치 그런 응답과 같았을 것이다. 백아절현(伯牙絶絃): 춘추 시대, 거문고의 명수로 이름난 백아에게는 자신의 음악을 정확히 이해하는 친구 종자기가 있었다. 두 사람은 연주자와 청취자로 마음이 통하였지만, 종자기가 먼저 세상을 뜨게 되었다. 백아는 더 이상 거문고를 연주해도 그 마음을 알아줄 이가 없다며 악기의 현을 끊었다고 한다.

예술가가 존재를 지속할 수 있도록 숨을 불어넣는 위대한 동반자는 바로 작품세계를 이해하고 응원하는 관객이기 때문이다. 유하라가 만난 AI는 그런 관객을 위한 매개이자 관객 그 자체가 된 것 같다. 그렇게 이 새로운 종은 고독하고 취약했던 예술가를 구하는 것이다.●

Dreamlike Journey_2025_digital print+Acrylic on canvas_100x100x4cm