상세정보

관객일지- 틀의 존재/존재의 틀, 그 속을 걷다불쑥 전화가 오고 사람도 왔다. 조각가 심부섭이다.

그와는 몇년전부터 아는 사이지만 그렇게 찾아와도 어색함이 없게시리 친한/편한 사이가 아니다. 말하자면 서로 알지만 어려운 사이다. 글을 써야 한다는 강권과 함께 책상 위에는 한 뭉치 자료가 남았다. 방문객이 떠난후 혼자 보는 작품사진들이 참 낯설다. 생경하다. 마치 그와의 사이/관계처럼. 잘 됐다. 살펴 볼 것이라면 낯선 장면들이 많아야 즐거운 법이니까. 사람으로서 익숙하고 편해서 의사소통이 생략되는 것보다 그의 낯선 풍경/장면/의미 속으로 눈을 디미는 것이 휠씬 편하겠구나 생각해서, 잘 됐다 싶었다. 그러나 나의 짐작은 보기 좋게 빗나갔다. 살필수록 생각 할수록 그의 작업들이 낯익게 느껴지는 변화라니. 그 이유는 순전히 나의 기호/취향 탓일 것이다.

다른 이의 작업에 관한 글을 쓰면서-글을 통한 말일 수 도- 나의 기호/취향을 먼저 말해야 되는 이 해괴함이라니.

나는 우선 '표제'적인 자세를 취하지 않으면 어떤 표현/방법/결과에 대해서도 긍정적이다. 묘사/재현에 매달리지 않는다면 더욱 반갑다. 누구라도.

그 다음은 '공간'을 말하고 있으면 나는 무조건 관대해진다. 그것은 나의 직업적 천착인 동시에 불치의 습벽이다. 버릇이다. 사실 깊은 버릇은 고치기 어렵고-질병에 가까운 버릇일수록-그 버릇과 어긋남에 대해서는 얼마나 참기 어려운가는 짐작이 필요없는 일이다. 한마디로 참을 수 없는 괴로움이다.

'공간'이 보이지 않으면 괴롭고 '공간'을 말하지 않으면 흥미를 느끼지 않는 나의 버릇이라니. 그렇다. 나의 편안한 이해는 바로 '공간'을 말하고 있는 심부섭의 일관된 시선에 닿는다. 지금까지 내가 본 -보지 못한 것이 더 많을 것이다, 분명- 그의 작업은 항상 그랬다.

'공간'을 바탕에 깔고 시작하는 작가의 사유는 오브제로만 남겨질 위험성을 많이 줄여 준다. 아 끔찍하다. 작품이 오브제로만 남는다는 것은. 그러한 염려로부터 심부섭은 자유스러워 보인다. 또 공간을 인식/해석/표현함에 표제적 위험으로부터도 피해 있다. 그것은 기하학적 형태를 선호/집착하는 그의 자연스러운 이득인 동시에 복병이기도 하다.

기하학적 형태의 이득은 달콤한 반면 기하학을 극복할 방법이 비선형 기하학 밖에 없는지라 다시 그것을 형태적 언어로 택하면 표제적 위험을 안게 된다. 그것이 복명이요 암초라는 것을 심부섭은 이미 알고 있는 것은 아닐까. 그가 자꾸 존재(Being)를 말하려 한다는 점에서 그런 추측이 가능하다.

존재! 우리말로 하면 '있다/이다.' 심부섭은 그것도 '스스로 있다/이다.'라고 말한다.

"나는 생각한다. 고로 내가 있다"는 데까르뜨 방식의 존재론이다. 생산/소비자의 존재론은 "나는 생산/소비한다. 고로 내가 있다"가 될것이고 농부는 농사, 사냥꾼은 수렵, 어부는 어획, 나그네는 방랑이 그 존재의 바탕일 것이다. 그 바탕은 다를지라도 '생각한다'는 같을 것이다. 아니 같아야 한다. 그것이 존재 이유이므로.

생각한다는 것은 회의하고 의심하고 흔들리는 정신이다. 결국 존재는 흔들리는 것이다.

완고/완벽한 존재는 없다고 나는 믿는다. 있다면 그 존재는 아마 스스로 있는 공간 그 자체 일 것이다. 그러나 어쩌랴 우리는 만든 공간만을 '공간'이라 말하지 않던가.

"나는 만든다. 고로 내가 있다."를 숙명으로 믿어야 하는 작가라는 업보/운명. 작가로서 작업을 놓지 않는한 그도 속한다.

심부섭이 만든 '공간/존재'를 보면 이제 그가 슬슬 더 큰 욕심을 부리려고 욕심을 버리는 척 하고있음을 보게 된다.

득도하겠다고 모든것을 다 버린 구도자 보다 더한 욕심장이는 없으니까. 욕심을 버렸다고 말하는 작가를 만나면 당혹스럽다. 작업 자체가 욕심인데 버리다니. 작가가 버릴 수 있는 것은 작업과 관련 없는것 뿐 아닐까. 어느 작가에게나 표현욕망은 본능이요 살아있음을 증거하는 것이리라.

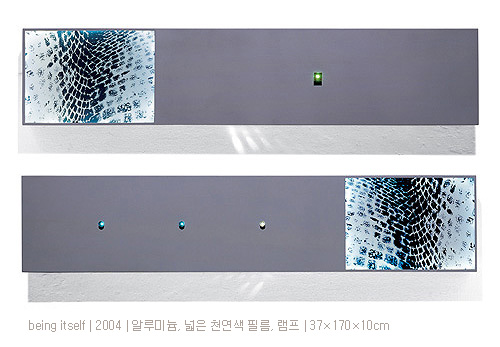

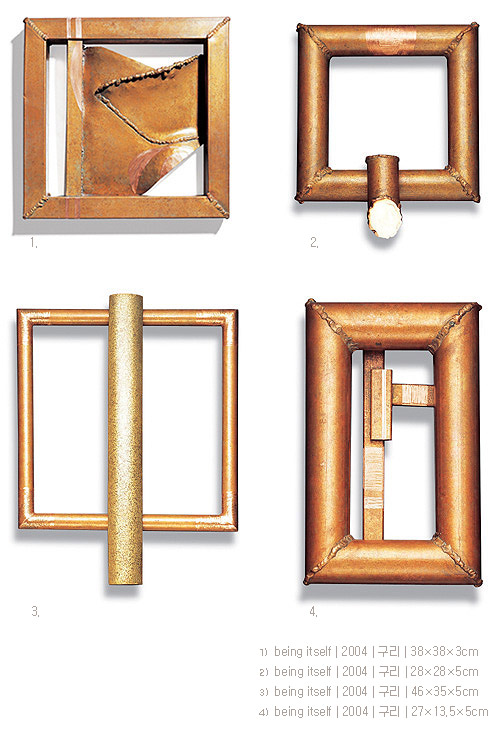

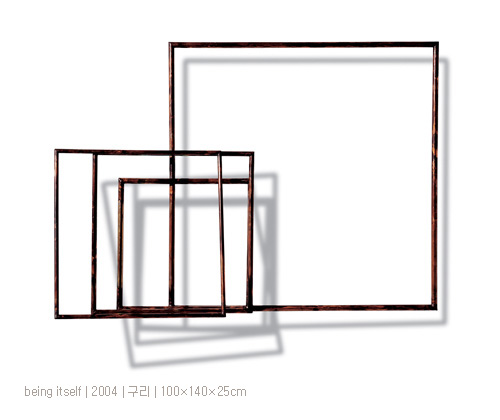

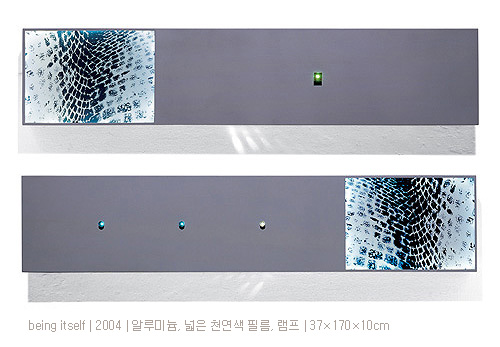

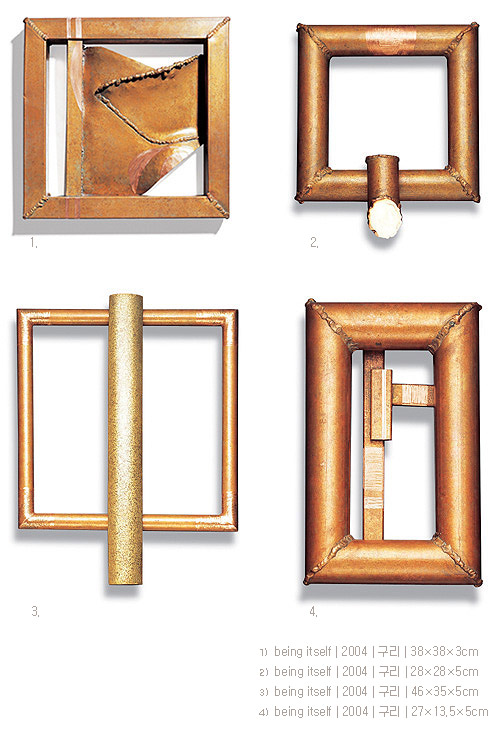

한 작품을 본다. (하나씩 붙는 작품제목들이 이번 작업엔 없다. 말하자면 명찰을 떼어 냈다. 모든 표식은 구속이다. 전시회 제목이 각각의 작품 제목과 같다. 명찰을 떼어 내다니 무엇으로부터/어디로 부터 자유로와진 것일까. 아니면 무엇으로부터의 자유를 꿈꾸는 것일까.)

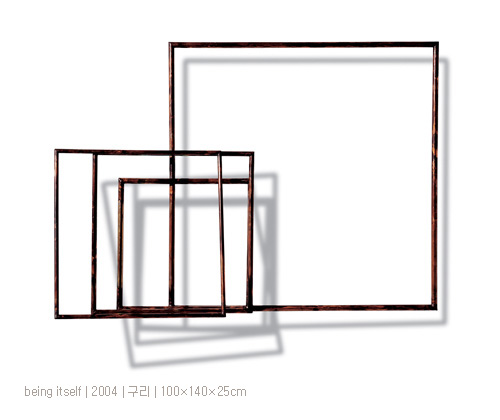

12개의 4각 틀이 모여 한 작품을 이룬다. 펼치면 끝없고 모아 놓으면 같은 꼴을 이루며 작아진다.

틀속의 틀/틀옆의 틀/틀밑에 틀/틀위의 틀/틀… 틀의 무한한 변위가 일어난다.

틀과 틀 사이에 무수한 관계의 '에/의'가 있다. '에/의' 자유로운 유영이다. 틀에/틀의 관계는 단순한 언어의 조사 역할을 뛰어 넘는다. 조사 '에/의'는 언어적 화려함이 극에 달한다. 틀 스스로가 조사가 된다. 형태가 말이된다. 물질이 언어로 바뀌는 순간이다. 물질적 조사로 존재하고자 하는 계략. 물질의 말. 조사적 형태.

'에'는 공간적/시간적 위치를 나타낸다. 방향을 나타내기도 하고 때로는 행동의 원인으로 또 행위의 규율을 보이기도 한다. 그게 말 '에'가 갖는 조사로서의 구실이다. '의'는 어떤가. 소유/소속을 나타내며 범위/시간등을 뜻하기도 한다. 성질/상태/수량을 보일때 쓰이고 관계를 뜻하기도 한다. 또 장소를 이르기도 한다.

아 이렇게 다채로운 '에/의'의 수식이라니. 그런데 그의 작업이 언어로서 형태로서 '공간'속에서 그러한 무한 변위의 힘을 응축 시키고 있다니. 틀과 틀 사이에, 그 물질로서의 존재와 사물로서의 틀을 벗어난 자유로운 지평을 열고 있다니.

어디 그 뿐인가 수직과 수직, 수평과 수평, 수직과 수평, 수평과 수직, 빗각과 수평/수직의 다양함도 설치의 가능성을 활짝 열어 놓는다. 한정된 틀을 개체로 쓰면서 완성되는 전체가 참 다양할 수 있다. 말하자면 닫힌 틀의 개체성이 열린 전체성을 획득하는 순간이다. 부분/개체와 전체/총체의 궁합이 좋다. 시원하다. 열린다. 자꾸 열리려 한다. '공간'을 만들고 향하며.

이쯤에서 심부섭이 말하는 존재는 공간속의 자유로운 의지 임을 말해도 될듯하다. 그 의지는 만들려는 것이 무엇이건 어떤 형상이건 공간속으로의 변위가 가능 할 것이라고 스스로 다짐하는 듯하다. 아니 공간이 형태보다도 존재의 시원임을 계속하여 확인하고자 하는 것은 아닐까.

이윽고 그가 말하는 'Being Itself'는 하나의 작품이 아니라 전체로서의 작가의 '공간'이었던 것이다. 늘 그 중심은 빈/찬 공간 일테니 그 허허로움/풍요로움이야 보는 자가 아니라 생각하고 만드는 자의 몫일 것이다.

재료를 다루는 것이 힘들지 않는냐고 물었다. 내가 기대한 답은 '노동'이었다. 너무 쉽고 재밌고 즐겁다는 즉답이다. 즐겁게 노동하는 자는 지치지 않는다. 그렇지, 노동으로 보답하는 작가일수록 꾀를 내지 않을 것임을 아는지라 그의 짐진 어깨에 더 무거운 기대를 얹는다…. 이런저런 상념을 굴리는 중에 갔다 불쑥, 올때처럼.

그리고 혼자남은 낯선 관객은 그의 '존재'를 읽는다. 그가 없어도.

이일훈│건축가