상세정보

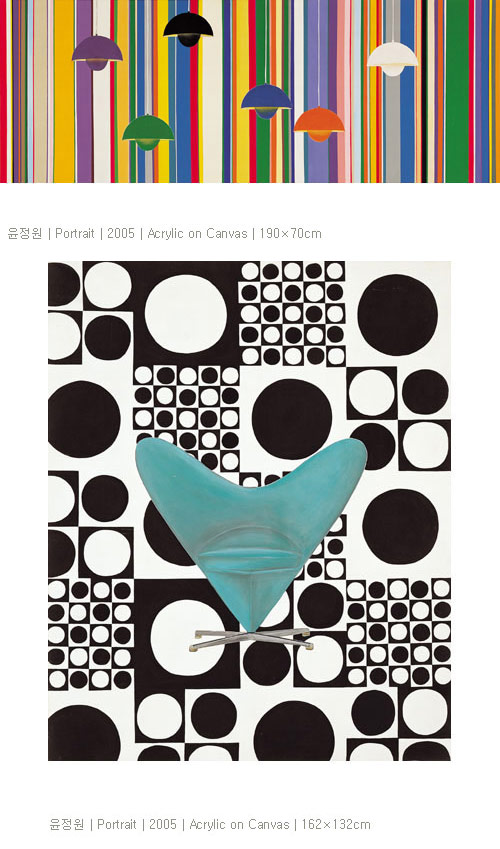

Design Products Portrait 이번 개인전에서 윤정원은 독일 유학시절 처절하게 모아대던 디자인

오브제, 혹은 디자인 제품을 대상으로 한 작업을 선보이고 있다. 조지넬슨(G. Nelson), 미스 반데어 로에(Mies van der

Rohe), 임즈(Charls&Ray Eames)에서 폴 볼터(Paul Volther)에 이르기까지 디자인사에서 그 이름도 빛나는

디자이너들의 작품들, 특히 의자 컬렉션들을 회화라는 매체로 충실히 옮기고 있는데, 이러한 일련의 작업을 ‘디자인 프로덕트 포트레이트(Design

Product Portrait)’라고! 명명하려 한다. 작업의 기원이 되는 간단한 스토리를 하나 소개해보자.

조각도로서 7년을 보냈던

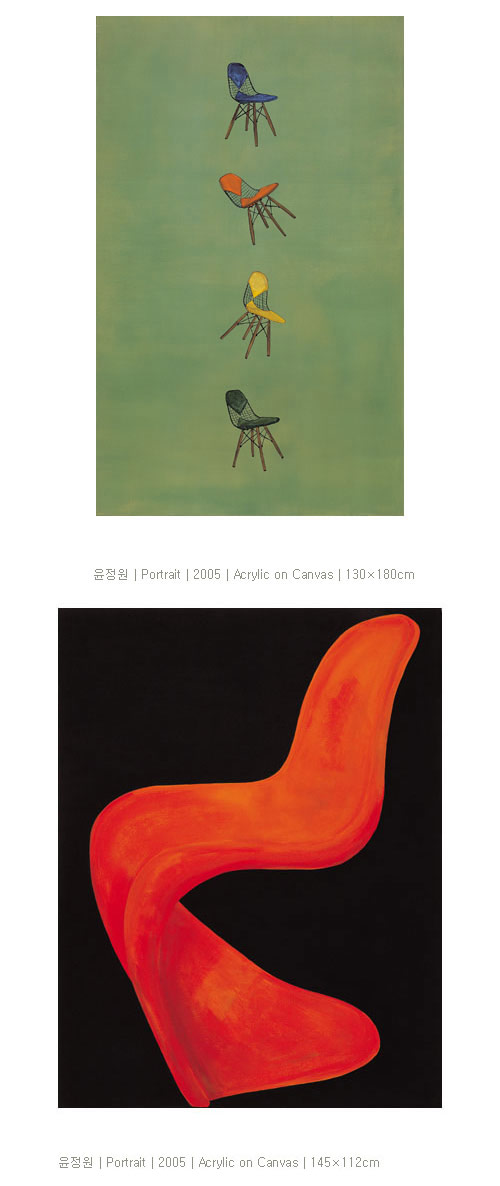

슈투트가르트에서 뒤셀도르프로 옮기던 2000년, 건축과 디자인의 첨단과 전통이 한데 뒤섞인 뒤셀도르프에서 우연한 기회로 베르너 팬톤(Verner

Panton)의 팬톤체어나 미스 반데어 로에(Mies van der Rohe)의 바로셀로나 체어 등과 같은 디자인 교과서에나 등장하는 작품들을

실제로 접하게 됨으로서, 조각에 대한 인식을 새로이 정립하게 된다. 조각도였던 그녀에게는 이 의자들이야 말로 완벽한 조각품 그 자체였다. 디자인

프로덕트를 통해 새로운 미의식에 눈뜬 그녀는 벼룩시장을 뒤지며 그 의자들을 모으기 시작했고, 그 오브제들을 드로잉으로 그려내는 것은 당연한

귀결이라 하겠다.

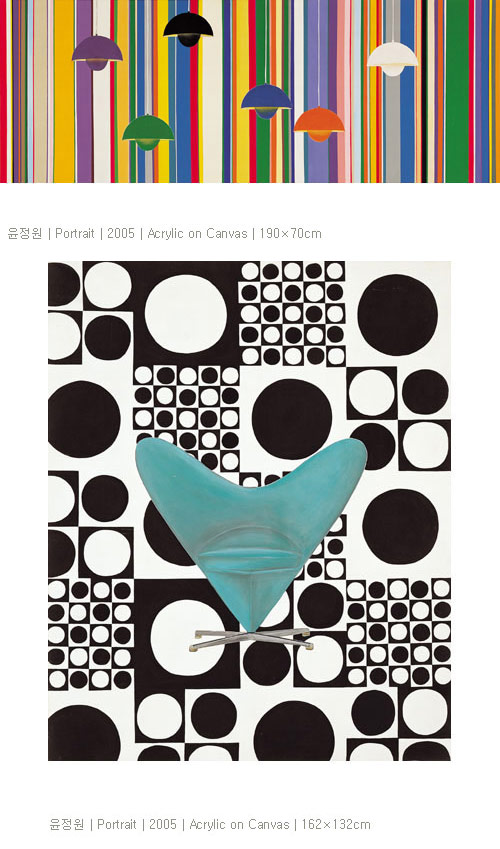

특히나 60년대 의자 콜렉션으로부터 시작된 관심은 ‘의자’를 제작했던 건축가들의 건축물은 물론,

그들의 또 다른 디자인 프로덕트로까지 확대되기에 이르렀고, 이번 전시에서 보는 바와 같이 이제 그녀의 회화적 소재는 램프, 물병, 시계등과 같은

생활 디자인 용품들까지도 포함하게 되었다. 이제 취미 삼아 그려내던 자기만족적인 드로잉은 본격적인 페인팅으로 옮겨가 아예 작업의 일환으로

자리잡기에 이른다. 그녀의 작업에 등장하는 대부분의 오브제들은 유학시절의 작가의 개인사와 더불어 나름의 역사를 함축적으로 담고 있는 디자인

프로덕트로서, 그녀가 소유할 수 있었던, 혹은 비싸서 사지 못했지만 갖고 싶었던 것을 회화의 형식으로 옮기고 있다. 여기까지는 굉장히 심플한

얘기다. 자신의 시각망에 걸리는 것들을 그려나가는 것은 애초에 모든 작가들의 창작의 동인이 된다는 점에서 말이다.

물론 간결한, 혹은 기하학적인 형태의 쿨한 디자인 제품들을 특유의 발랄한 컬러링으로 그려내고 있는

그녀의 작업에서, 그럴듯한 디자인 담론이나 디자인적 의미를 고찰할 수 있는 여지는 찾아보기 힘들다. 그러니까 현재의 그녀의 작업의 근간은 더없이

찬란했던 디자인의 황금기에 잉태된 디자인의 매스터피스(masterpiece)들에 대한 필사본쯤으로 간주될 수 되겠다. 조각을 전공한 조각도가 그

필사본의 형식을 왜 입체가 아닌 평면의 것으로 택했는지는 여전히 흥미로운 부분이지만(하긴 그것을 입체의 형태로 옮겼다면 가구 디자이너가 되어야

했을런지도 모르겠다) ‘읽지 말고 볼지어다’라는 디자인의 본질적인 맥락에서 윤정원의 작품이 가지는 의미는 딱 그 지점에 위치한다. 디자인

제품들을 대상으로 한 이들 초상화들은 장식적인 기능으로서 거실에 걸리는 것만으로 사람들의 눈을 즐겁게 할 수 있는 여지를 지니고 있다.

현재 그녀의 관심사는 시각적으로 더할 나위 없이 매혹적인 디자인 구현물에 집중되어 있고, 그 구현물 너머로 베여있는 60년대의 정신 혹은

정서에 매혹된 채, 동시에 그 ‘의자’들을 모으면서 가장 행복했던 유학시절에 대한 정서의 집약물로서 그들을 그려내는 행위에 열중하고 있는 일종의

학습 시기를 거치고 있는 중이다.

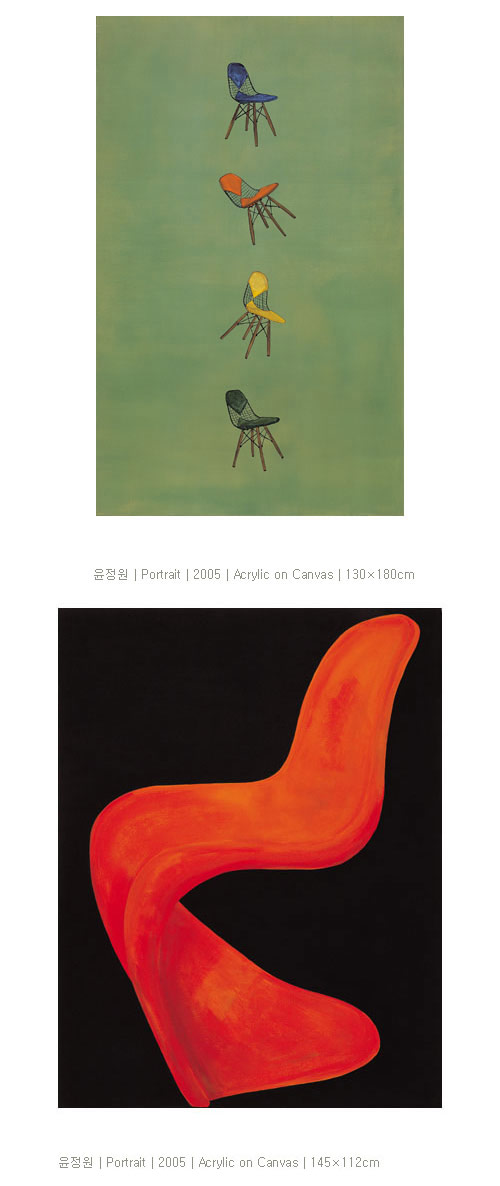

그 와중에 다음 단계로의 전이가 가늠되는 것은, 단순히 제품을 모사하는 것에서 더 나아가 이제는

뒷 배경으로까지 디자인적 문양의 적용범위가 옮겨갔다는 점이다. 실행의 영역이 좀더 넓어진 셈이다. 물론 이 역시 본인이 그 동안 체화될 만큼

봐왔던 기존의 디자인 패턴을 적용해보는 선에서 시작되고 있어 아직까지는 배경에 대한 일종의 데코레이션에 머무르고 있다고 보는 편이 정확하지만,

이러한 과정을 거쳐 앞으로 자신만의 디자인 형식을 획득할 수 있을 것인지, 혹은 자신만의 디자인 감성을 회화적 방법론으로 녹여낼 수 있을지는

순전히 작가의 숙제로 남았다.

윤정원 자신이 디자이너라기보다는 설치작가로 정의내리고 있는 ‘베르너 팬톤(Verner Panton)’에

의해 결정 지워졌던 60년대의 시대정신의 그늘이 여전히 드리워져 있지만, 그녀가 그 시대의 유령을 딛고 스승 팬톤으로부터 물려받은 디자인 감성을

어떻게 우리시대의 새로운 시각적 코드로 뽑아낼지 궁금하다.

박파랑│예술학