상세정보

나는 나의 작업을 통해 우리들 삶의 터전인 건축물들을 만들고 이루고 있는 재료와 구조를 탐구하고 있다. 단순히 건축물의 피상적인 의미를 넘어서

여러 가지 구조와 재료들이 우리들이 일하고 쉬며, 또한 가정을 꾸미고 자녀를 양육하는 공간으로 변화하는 과정에 까지 모색한다. 내 작품은 나의

주변 세계의 -현재와 과거- 벽과 담, 지붕들을 재료와 구조를 재해석하고 추출한 결과이다. 다시 말하면 먼 이국 나라 뉴질랜드로 이주하여

“공간을 찾기 위해 노력하던” 과정에서 해체 구축되고(deconstructed), 변형된(reconfigured) 것이다. 물론 그것은 물리적,

정신적, 그리고 이성적이며 문화적 공간을 의미하며 생존을 위하여, 정체성을 찾기 위하여, 그리고 ‘자리잡기’를 위해서 꼭 필요한

공간이었다

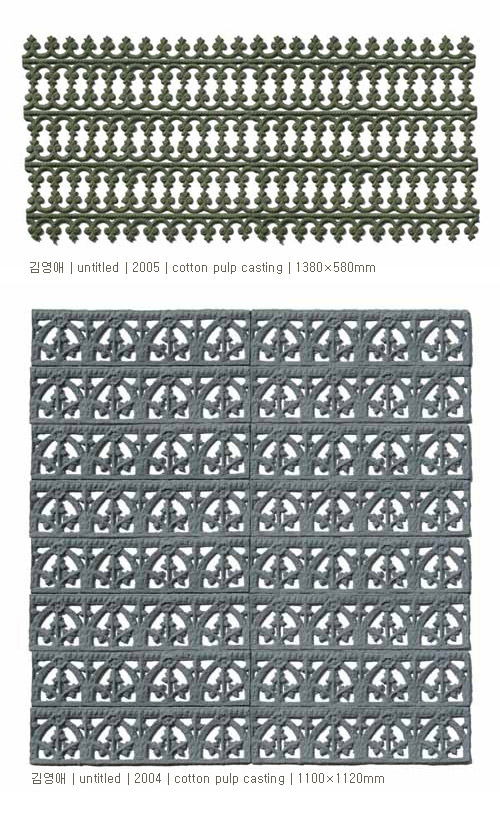

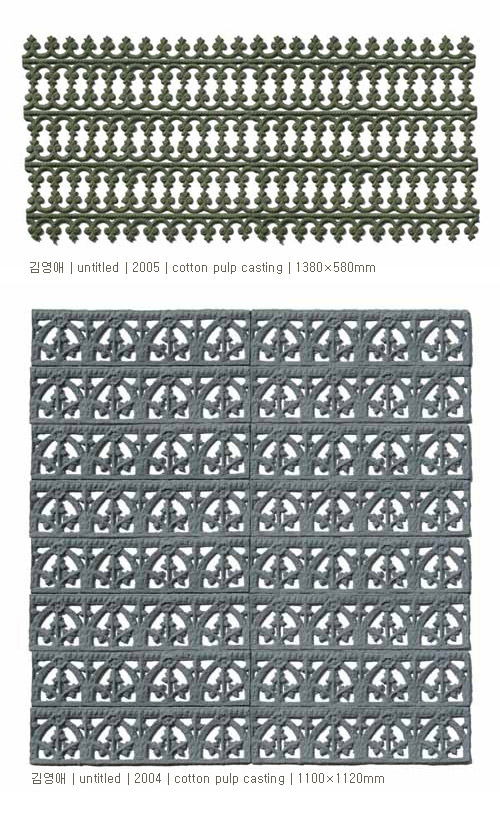

초기의 드로잉 작업은 건축물 위주의 풍경화였는데 판화 작업과 드로잉이 서로 반복되면서 이미지는 점차 단순화 되었고 결국은

기하학적 추상 이미지로 변하게 되었다. 판화로 찍혀진 종이의 표면에 매료되어 펄프로 라텍스 몰드를 통해 주조하는 부조 작업을 하게 되는데

이때부터 더욱 건축물의 벽이나 바닥의 표면에 흥미를 갖고 많은 리서치와 연구를 하게 되었다

그 후부터 데몰리션 야드(demolition yard)라고 불리는 건축물 철거 후 쓸만한

건축자재들을 파는 곳에서 작품의 소재를 구하고 있다. 그곳에서 사 들인 목재나 함석 타일, 슬레이트 등은 오랜 세월 비바람은 맞아 칠이 벗겨지고

금이 가는 등 더욱 아름다운 표면들을 갖고 있으며 누군가의 집이나 방에 한 번 쓰여졌다거나 또 누군가에 의해 한 번 무언가로 만들어 졌었다는

역사가 있는 것도 더욱 의미가 있었다. 그래서인지 어떤 비평가는 내 작품으로 ‘체험의 발굴(archeology of experience)’이라는

글을 쓰기도 했다. 그 재료들을 수집하여 스케일을 정하고 표면과 깊이를 짜맞추며 그것들의 원래의 구조와 역사를 찾아내고, 종이로 그대로 떠내면

새로운 모습으로 재창조 된다. 이 과정에서 전기 톱이나 드릴, 망치 같은 여러 가지 연장들을 사용해서 모양을 만드는데 그 작업을 할 때면 나는

마치 집 짓는 사람이나 목수같이 느껴진다. 그 뒤 그 형태와 표면을 그대로 떠해 낼 수 있는 고무 틀을 만들기 위해 라텍스 여러 겹 바른다.

그리고는 그 틀에 안료로 물들인 펄프를 넣고 말려서 주조해내는 것이다. 펄프는 직접 순면의 낡은 침대 커버를 우표 크기로 자르고 그것을 홀란더

비터(Hollander Beater)라는 기계에 넣어 갈아서 만든다.

이런 종이 작품은 아주 힘들고 시간이 많이 걸리는 작업을, 그리고

인내심을 요구하지만 종이만이 가질 수 있는 독특한 질감이나 매력 때문에 5년 넘게 이 작업을 계속하고 있다. 지금까지 가위로 우표만하게 자른

침대 커버가 80kg이 넘어 손에는 굳은 살 투성이고 늘 거친 작업으로 노동자와 같이 일을 하지만 모든 작가들이 그러하듯이 하나 하나 작품으로

만들어져 나올 때 그 기쁨으로 모든 것을 보상 받는다. 또한 가볍고 파손될 염려가 많아 작품 운송이나 보관에도 어려움을 겪지만 보기엔 바위나

철판처럼 단단하고 무거워 보이고, 종이로 만들어지기 전 원래의 재료들이 단단하고 무거운, 그래서 우리을 보호하는 벽이나 지붕으로 쓰였다는 사실

자체가 파라독스가 있어 더욱 의미를 준다.

이번 전시회는 이탈리아어로 흔적을 의미하는 Vestigia 라고 타이틀을 정했는데 2년전

서울에서의 첫 개인전이었던 Domus(라틴어로 집)전이나 지금까지의 내 작업과 같은 테마로 제작된 작품들을 선보인다. 슬레이트와 목재, 그리고

타일, 또 새롭게 선보이는 주철 장식(cast iron)등을 그대로 종이로 재현하였는데 ‘복제’와 ‘반복’으로 잔잔하며 명상적인 표면과 형태를

만들고자 노력하였다. 특히 주철 장식이나 창살 등 그리고 사용된 색채는 지난 해 두 달간의 스페인과 모로코 여행에서 인상적이었던 무어족의

건축물과 그들의 화려한 색채의 영향이 아닌가 싶다. 바르셀로나의 철로 만든 문들의 패턴과 사하라로 가는 길가의 집들의 창살 무늬와 그들이 쓰는

색채들이 너무나 인상적이었는데 그렇게 본 것들이 바로 작품에 반영된 것 같다. 또한 ‘시간과 노력의 흔적’이라는 소제목이 말해주듯이 그곳의

사람들이 집을 짓고 가꾸며 살아온 흔적이나 쓰여진 건축자재들이 지나온 세월이나 여정의 흔적까지도 담고 싶었다. 더 바라기는 작가가 본 것들을

작품을 통해서 많은 사람들이 같이 보고 느끼고, 또 우리가 가치를 두고 보존해야 할 것들을 재평가하는 기회가 되었으면 좋겠다.