상세정보

초대일시 : 2006. 4. 20 (목) 5:00pm

문 예 진

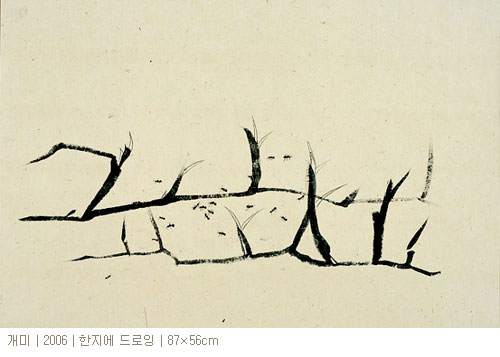

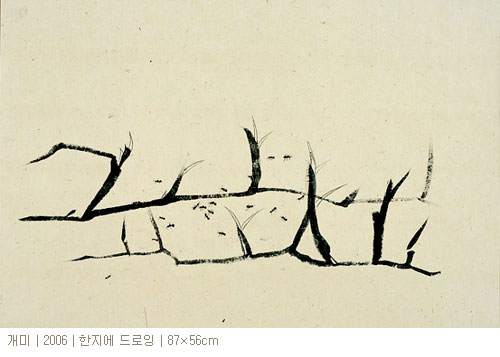

한국 채색화에서, ‘칠한다’라는 용어가 ‘얹는다’라는 표현으로 대체되는 일은 상례이며. 그것이 그들만의 전문용어이기도 하나, 그 저변에는 ‘얹는다’라는 의미가 가지는 한국적 정서의 원류에 관한 우회적인 물음이 깔려있다. ‘칠한다’가 그저 화폭의 표면을 메꾸고 발라서, 물질적 완성만을 지향한다면, ‘얹는다’ 라는 말은 마음과 생각을 겹겹이 쌓아, 흔들림 없는 기둥을 박아놓듯 성실과 정신을 다하는 ‘수양’의 또 다른 자매어이다.

그의 작품들은 이런 수양의 범주와 우려내고 얹는 채색 작업의 정점에서 이야기 되어질 수 있는데, 그것은 수고스런 인내의 파노라마처럼, 어리석을 만큼의 노동과 인고의 대가로 이루어지는 지극히 당연한 결과물들이다.

은근하게 번져오는 색채의 깊이감과 부담스럽지 않은 밀도감 사이에서 야기되는 친밀함은 역설적이게도, 한 눈에 들어오는 원색 작업들과의 시각적 대결에서도 결코 뒤쳐지지 않는다.

화폭에서 흘러오는 미물들의 이야기와 공기를 다스리는듯한 작가의 손매무시가 곳곳에 스며 앉아, 이내 삶의 강 건너편, 또는 현실에서 한 발짝 재껴나 있던 감성을 나직하게 읊조리는 듯 정겹다. 벼나락, 팥, 콩과 같은 소재의 착안은 짐작컨대, 작가 내면의 모습과도 닮아있어, 현실의 옆동네, 그 속에 도는 소문처럼 멀고 추상적이지만, 어느 틈엔가 불쑥, 현실안에 다가와 있기도 한다.

평소 작가의 성품이 고스란히 작품에 스며들어, 섬세하고 담백한 기운이 화폭 구석구석까지 내밀하게 점철되어있다. 작가는 수묵과 전통채색의 현학적인 심오함에 대한 무조건적인 맹신이나 전통채색이 갖는 형이상학적 관념의 복제로부터 뛰어넘어, 현대의식에 다가서는 체험적이며 현실적인 소재와 기법의 운용을 통해 정신의 안식처를 남겨주고자 한다.

벼나락의 포기마다 작가의 손으로 키우듯 차곡차곡 마음을 쌓아 올린다.

그 마음 한켠, 옅고 투명한 채색물감과 담묵기 나는 습기 아래로, 알 수 없는 작가의 쓸쓸함이 묻어나는 것은 왜일까.

공들여 색을 얹고, 먹을 우려내어 고독하지만 정겨운 생명들의 정서를 섬세한 터치와 해학적 시선으로 그려내고 주목받지 못하는 삶에 대한 관조로 미물들을 어루만져 이내 소중한 대자연의 품속으로 끌어안은 작가의 긍정이 인간의 오만에 대한 경종을 울리 듯 아프게 다가온다. 그것은 정제된 형과 색이 만들어 놓은 조형의 정신성 만큼이나 명상적이고 무겁다.

생명들의 현실은 절절하고, 그 위에 얹어놓은 작가의 심정은 바람처럼 재빠르게 우리를 관류한다. 그리하여 생각의 군집을 덩어리 채 떠안긴 채 유유히 돌아서는 옛 나그네의 뒷 모습처럼 사색적이고 명상적이다.

이내, 우리는 생각의 덩어리를 풀어헤치고 자유로위짐으로써 또 다른 긍정의 면모를 찾아가는 여행자가 처럼, 작가의 심연이 정착하는 항구마다 마음과 시선을 다그치고, 대자연, 그 둘레를 배회하며 마음을 얹는 걸음마를 수행한다. 그것은 애초에 만들어 놓은 작가의 심사같아 보일 만큼 당연한 귀결인 것이다.