상세정보

'동정지간(動靜之間)' - 비어있는 풍경, 또는 차 있는 풍경 展

선화랑에서는 실경에 기초한 격조 높은 현대수묵화를 보여주고 계시는 문봉선 선생님의 작품전을 갖습니다. ( 기간: 2009. 5. 6~5. 16)

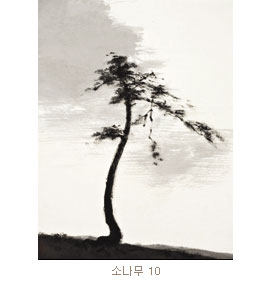

문봉선 선생님은 1980년대 현대적인 수묵풍경화에 이어 1990년대에 북한산, 설악산, 금강산을 그리며 진경산수의 맥을 이어온 동양화가로서 전통적 문인화의 형식을 해체한 자유분방한 현대적 문인화를 모색하는가 하면, 관념적인 사군자 대신 실제 매, 난, 국, 죽을 실사해서 관찰을 통한 새로운 형식의 사군자 모본을 만들어 내는 등의 일관되고도 폭넓은 작업을 해오셨습니다. 이번 선화랑 전시에서는 '동정지간(動靜之間)'--‘비어 있는 풍경, 또는 차 있는 풍경‘이라는 주제로 작가의 시각에서 응시하고 재해석된 대지의 기와 강의 운무 그리고 바람이 지나는 소나무 등을 붓과 먹의 호방하면서도 절제된 필치로 선보입니다.

문봉선 선생님의 작품에는 자연을 그대로 재현하는 실경산수의 느낌과 간결하면서도 담박한 표현으로 작가의 내면을 담아내는 사의적(寫意的)인 문인화의 느낌이 자연스럽게 융화되어 있습니다. 오랜 동양화의 관습으로서의 제작태도를 벗어나

전시평론

비어있는 풍경, 또는 차 있는 풍경

오광수

오광수

문봉선의 화면은 언제나 비어있고 또 언제나 차있다. 아스라히 펼쳐지는 들녁은 언제나 비어있고 자욱히 묻어오는 운무는 공간 전체를 뒤덮는다. 그가 그리는 풍경은 어느 단면이 아니고 전체를 지향한다. 부분이 있는 것이 아니라 전체의 연장으로서 부분이 있을 뿐이다. 길게 뻗어나간 들녘엔 가까스로 나무 한 그루 외롭게 서있다. 웅성하게 자란 키 큰 들풀들만 이어진다. 풍경일수 있는 요소를 가까스로 갖추고 있다. 화면은 너무나 심심하다. 수평으로 전개되는 들녁의 풍경은 아득한 시선을 따라 고요히 묻혀갈 뿐이다. 해지는 들녘의 적요한 정경은 쓸쓸하기 짝이 없다. 저무는 빛의 잔흔만이 가까스로 남아 밀물처럼 우리의 가슴에 잦아든다. 그의 풍경의 시제는 밝은 대낮이기보다 해질녁이 아니면 미명의 한때이다. 사물이 사위어가는 때이거나 이제 막 사물이 깨어나는 때이다. 뚜렷한 명암에서 점차 경계선이 지워지거나, 경계가 없는 상태에서 서서히 윤곽이 드러나기 시작한다. 땅거미가 묻어오는 들길에 서있는 소나무는 검은 실루엣으로 인해 더욱 강인한 생명력을 분출한다. 맷스로 떠오르는 강 건너 산의 모습은 안으로 빛을 빨아들임으로써 더욱 무겁게 다가온다.

문봉선은 자연을 앞에 한 실사에서 출발한다. 그가 그린 죽보와 매보는 <개자원화전>에 있는 관념화된 대나무와 매화가 아니다. 아마도 사군자를 직접 실사해 그리기 시작한 것은 근래에 드문 일이 아닌가 생각된다. 그는 해마다 이른 봄날이면 광양의 매화 밭을 찾아간다. 관념으로서의 매화를 그리는 것이 아니라 실지의 매화를 그리기 위해서다. 현실에 직면해 그린다는 것은 사물이 지닌 리얼리티를 파악함임은 물을 나위도 없다. 오랜 동양화의 관습으로서의 제작태도를 벗어나는 데서 그의 작가적 태도, 자연에 충실할 뿐 아니라 자신에 더욱 충실한 태도를 엿보게 한다. 그래서 그가 그리는 풍경은 단순한 관념으로서의 산수가 아니다. 눈에 보이지 않는 바람이 있고 햇살이 있다. 느낌으로서 파악되는 풍경의 요인들을 그의 화면은 잡아나간다. 바람의 색깔과 햇살의 결은 눈으로 오는 것이 아니라 먼저 가슴으로 온다. 그의 화면은 어느 한 위치에서 서서 바라보는 풍경이기보다 그 속을 걸어 들어가 만나는 풍경이요, 몸으로 껴안은 풍경이다. 자연과 인간이 대등한 위치에서 점검되는 것이 아니라 하나로 융화되는데서 비로소 그의 풍경은 태어난다. 건삽한 땅의 질박한 흙내가 까칠까칠한 초묵의 언저리에 묻어난다. 하늘 가득히 채워진 바람과 햇살이 우리의 몸을 감싸고 밀려온다.

그런 반면, 그의 화면에 떠오르는 대상은 지시적인가 하면 때로는 그 어떤 것도 아닌 실체로서의 붓 자국이거나 먹의 번짐이기도 하다. 현실에서 출발하면서도 때로는 현실이 아닌 세계를 지향하는데서 문봉선의 작품이 갖는 역설을 발견한다. 자연이면서 어느 순간 자연을 탈각해버리는 이 역설적 상황에서 어쩌면 문봉선 예술의 회화로서의 자율이 있는 것이 아닌가 생각된다. 어떤 작품은 흑백의 대비로서 떠오르고, 어떤 작품은 수평과 수직의 교차로서의 구성으로 등장한다. 조형의 어느 절대한 논리를 지향한다고 할까. 자연에서 출발하면서 종내는 그 자연을 탈각해버리는 이 놀라운 경지는 어쩌면 동양의 예술가들이 종내 도달하려고 했던 이상이지 않았을까. 도를 도라고 하면 이미 도가 아니다란 노자의 말이 생각난다. 자연을 있는 그대로 그리는 것은 이미 자연이 아니다. 자연을 벗어날려고 할 때 참다운 자연의 실존이 다가오는 것을, 있는 그대로의 모습이 아니라 어느 절대한 모습으로 다가온다는 것을 문봉선의 작품은 보여주는 것은 아닐까?

문봉선

김백균

김백균

문봉선

5.6 - 5.16

선화랑

동정지간(動靜之間)-비어있는 풍경, 또는 차있는 풍경. 작가는 가장 간결한 먹의 필치로 저녁노을, 솔바람, 강안개, 버드나무 가지의 리듬감 있는 풍부한 자연의 생명력 있는 울림을 담아내려고 있다. 빔과 참의 우주 순환 원리를 작품 창조의 원동력으로 삼아 생명의 이야기를 이어가는 그의 작품에서 전통 수묵의 정신과 현대적 조형언어 사이의 미묘한 관계를 살펴볼 수 있다.

서울아트가이드 2009-06