상세정보

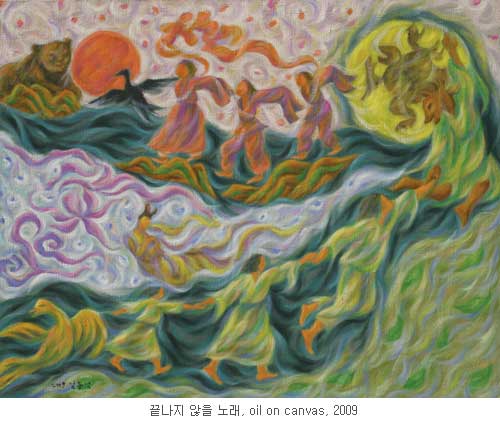

강화 바닷가 마을에서 살면서, 노을과 갯벌, 마리산의 신화에서 얻은 영감을 향가와 고구려 벽화, 민화의 세계관과 결합시켜 보기도 하면서 작가나름의 신화로 발전시켜 보았다.

“동화, 신화 그리고 환상” 김 열규(서강대 명예 교수)

모든 것이 , 온갖 형상과 벼라 별 선들, 그 온갖 것이 소용돌이치고 있다. 물살 같은 맴돌이에 겹쳐서 빛살 같은 맴돌이가 회오리치고 그리고는 파도 치고 있다. 화염이 이글대고 화산의 불길이 솟구치고 있다. 이글대고 또 버글대고 있다.

거기 엄청난 동력이, 탄력이 용솟음치고 있다. 카오스와 함께 다이너미즘이 선율을 일으키고 또 회돌이를 치고 있다. 천지개벽하기 그 이전, 그 까마득한 날의 카오스가 해일(海溢)을 일으키고 있다. 그래서 김 용님의 화폭에는 신화가 용솟음치고 있다.

이 엄청난 동태(動態), 천지가 뒤흔들릴 동력은 오늘날 이울고 시들고 기울어서는 주눅이 들기 고작인 현대인들에게 모처럼 삶의 생기를 안겨주면서 그들로 하여금 재생과 부활을 경험하게 할 것이다. 움직임이라는 것의 태초 , 그 개벽을 오늘에 다시금 태동하게 할 것이다. 가물거리는 그들 목숨 줄이, 그 동맥이 불타듯이 , 너울 춤추듯이 되살아나게 할 것이다. 그래서 김 용님의 그림은 현대의 부활절이 될 것이다.

'설레라! 날아라! 회돌이 쳐라! 우주여 , 지구여 , 그리고 목숨 있고 없는 모든 것들이여!‘

김 용님님의 화필은 그렇게 외치고 절규하고 있다.

가만히 있는 작품은 단 한 편도 없다. 하나의 화폭 속에 정태(靜態)로 머물러 있는 것은 단 하나도 단 한 톨도 없다. 화면 가득 폭풍이 불어 닥치고 있다. 화폭 하나 가득 태풍이 날뛰고 있다. 보는 사람 눈이 돌고 정신이 아찔아찔해진다.

빛의 선율이 거기 물살 짓고 있다. 형상의 교향이 거기 넘실대고 있다.

빛과 선이 그리고 물상이며 이미지가 서로 어울려서는 소란한 화방수를 일구고 있다. 온 천지를 빛살의 홍수가 휩쓸고 있다. 청과 홍, 파랑과 빨강이 주류를 이루고는 색조의 너울이 출렁대고 또 설레고 있다.

청과 홍이면 , 파랑과 진분홍이면 하늘과 태양이다. 신 새벽의 바다와 거기 동터 오르는 노을이다. 그것은 우주의 기본 색조고 원색이다. 온 우주 공간의 숨결 같은 것, 할딱이는 숨결 같은 빛살이다. 그게 청홍의 궁극적인 상징이란 것을 김 용님님의 작품은 일깨워주고 있다. 또한 그것이 그녀가 창조해내는 우주 개벽의 빛이란 것을 일깨우고 있기도 하다.

그런 중에 동화가 그려지고 신화가 그려지곤 한다. 야밤중의 꿈이 아련하게 동영상이 되어서 펼쳐진다. 신비가 자욱하게 어리고 환상이 가물가물 어릿거린다. 보는 이는 자신도 모르게 피안의 세계로, 저승의 세계로 눈길이 돌려져 있는 것을 깨닫게 될 것이다.

그러면서 가령, 아기가 어미 젖꼭지 물고 있는 그 평범한, 흔하디 흔할 정경마저도 환영(幻影)으로 얼룩진다. 물 항아리 머리에 이고 있는 한 시대전의 시골 여인네가 선녀에 견주어도 좋을 만큼 신비화하고 있다. 밭 솥의 뚜껑 들여다보고 있는 여염집 할미가 동화 속의 마귀할멈 저리 비끼란 듯이 인상 짓고 있다. 평범이며 통속이 이 화가를 만나게 되면 이내 꿈으로 둔갑하고 신비로 탈바꿈하고 만다. 환상으로 변신한다.

한 화폭 속에 신화시대부터 시작해서는 전설의 시대를 넘고 동화의 무대를 거쳐서는 오늘날에 이르기까지 , 초시대적인 영상들이 초현실적으로 현실화되고 있다. 모든 것이 , ‘신크로닉’ , 곧 ‘동시대적인 것’으로 공존하고 있다. 고구려의 무덤 벽화가 한 여인의 풍요한 눈동자를 더불어서 되살아나고 있다. 그 여인의 얼굴이며 눈길은 화폭의 저 깊은 심연, 저 너머의 세계, 그 또 다른 늪에서 은은하게 떠오르고 있다.

그리하여 전체 작품에 걸쳐서, 현실과 신비, 실물과 환상 그리고 이 세상과 저 세상, 현재와 태고가 그리고 심지어 있는 것과 없을 것, 실존과 하구가 하나로 어울려 있다.

드디어는 김 용님님은 그림 속에서 영상(映像)되고 구현되는 그 모든 신비, 환상 그리고 꿈의 조물주가 되어 있다. 그래서 그녀는 그녀 나름의 우주개벽의 대모신(大母神)으로 화신하고 있다.