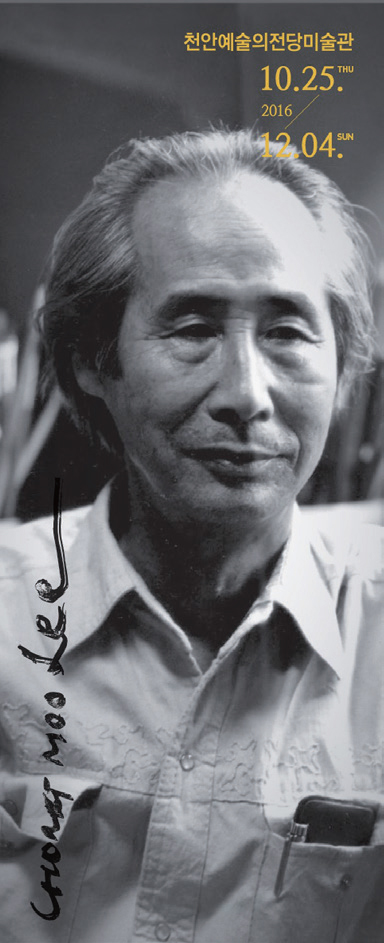

이종무(1916-2003) 회고전(10.25-12.4, 천안예술의전당미술관)에 다녀왔다. <전쟁이 지나간 도시>(1950)와 <향원정>(1955) 등 시기별, 주제별로 대표작들이 다양하게 출품되어 그 의미를 더해주었다. 필자는 그와 동향이다. 고교 시절부터 그가 설립한 당림미술관을 찾았고 학부에서 미술이론을 공부한 바 있다.

탄생 100주년을 기념하는 이종무의 회고전이 지역사회에서 갖는 의미에 대해 관심이 많다. 이중섭, 유영국 등 화단 거장들과 비견되는 지역 출신 화가를 찾기는 쉽지 않다. 이마동, 이종무 정도가 꼽힌다. 관람객들의 반응이 궁금할 수밖에 없었다. 관계자에 따르면, “색감이 따뜻해서 좋다”는 반응이 다수라고 한다.

필자도 그렇다. 10년 전 고려대학교박물관 기증작품전에서 마주한 <거리>(1979) 작품의 깊이와 따뜻함을 지금도 잊지 못한다. 색에 대한 감각을 대하는 그의 태도가 드러나는 대목이 있다. “붉은 황토가 시야에 들어오자 전율이 일어나 그리고 싶은 충동에 온몸을었다”(1986.7.21. 매일경제)는 것이다. 화가로서뿐 아니라 개인의 삶에 있어 마음의 흐름에 주목한다는 것은 무척이나 귀중한 경험이다.

그의 마음의 여정에서 ‘황토’는 중요하다. 평자들도 한목소리로 황(향)토를 언급한다. 공교롭게도 그가 처음 미술에 입문한 1930년대 화단에서는 향토색을 둘러싼 논쟁이 있었다. 1950년대 이전 작품들이 전부 소실되어 당시 논쟁이 그의 의식 형성에 어떤 영향을 주었는지 작품으로는 알 수 없다. 다만, 원숙기를 지나 말년에 이르기까지 황토색으로 집중된 그의 작품들과 “예술은 대중을 이끄는 것”이라는 그의 소신을 떠올렸다. 굴절된 조선미의식의 원형을 회복하고 치열하게 현대적으로 재해석해나가는 과정을 섬세하고 차분하게 드러내고 있었다.

0

0

0

0