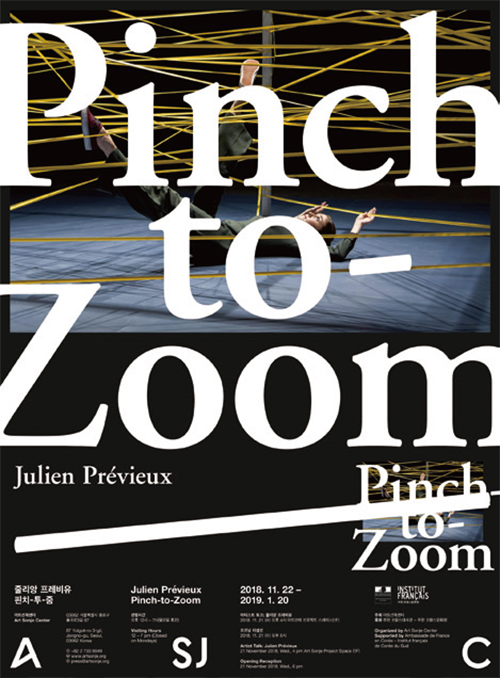

줄리앙 프레비유 : 핀치-투-줌

2018.11.22-1.20 아트선재센터

몸과 땅은 서로 접촉하는 사이가 아니다. 우리는 창밖을 내다보듯 두 눈을 통해 세계를 쳐다볼 뿐이다. ‘촉각적 시각성’이라는 말도 있다지만, 천만의 말씀. 눈으로는 세상에 아무리 가까이 다가간들 익스트림 클로즈업일 뿐이다.

하지만 몸과 땅의 점잖은 관계가 불변 고정인 것은 아니다. 작가는 창밖으로 나와 도시를 데굴데굴 구른다. 관조하지 않고 직접 온몸을 가져다 댄다. 위선을 생산하는 안전거리를 남겨두지 않아 해방감이 느껴진다. <구르기>(1998)를 전시장 외부에 설치한 것은 좋은 안목이다. 입장하는 길에는 작가의 이미지를 단번에 각인시킨다.

전시장 내부로 들어가면 구르고자 하는 충동은 비가시적인 것을 가시화하고자 하는 충동, 만져지지 않는 것을 만져지게 하려는 충동으로 변주된다. 하지만 변주 속에서 해방감이 지속되지는 않는다. 단단한 질서에 대한 매혹이 감지된다. 주체와 대상 사이에 경찰, 돌, 대학, 특허를 끼워 넣는다. 특허는 보이지 않고 잡히지 않는 발상에 대한 국가의 단단한 비호다. 고인돌과 피라미드가 그랬듯 돌의 단단함은 정치적이다. 작가는 국가권력을 새삼스럽게 바라보려는 마음보다는 거기에 기대려는 마음이 더 커 보인다.

전시장 내부의 작품들은 세상 굴러가는 이치를 멋있게 감안, 선취하고 있다. 몸과 세계의 접촉이 전면적이지 않고, 푹신한 침대처럼 안락하다. <구르기>는 순수하고, 대책 없으며, 파릇파릇하다. <구르기>를 전시장 외부에 설치한 것은 좋은 안목이다. 씁쓸한 마음으로 전시장을 나오는 길에 노스탤지어를 선사하기 때문이다.

0

0

0

0