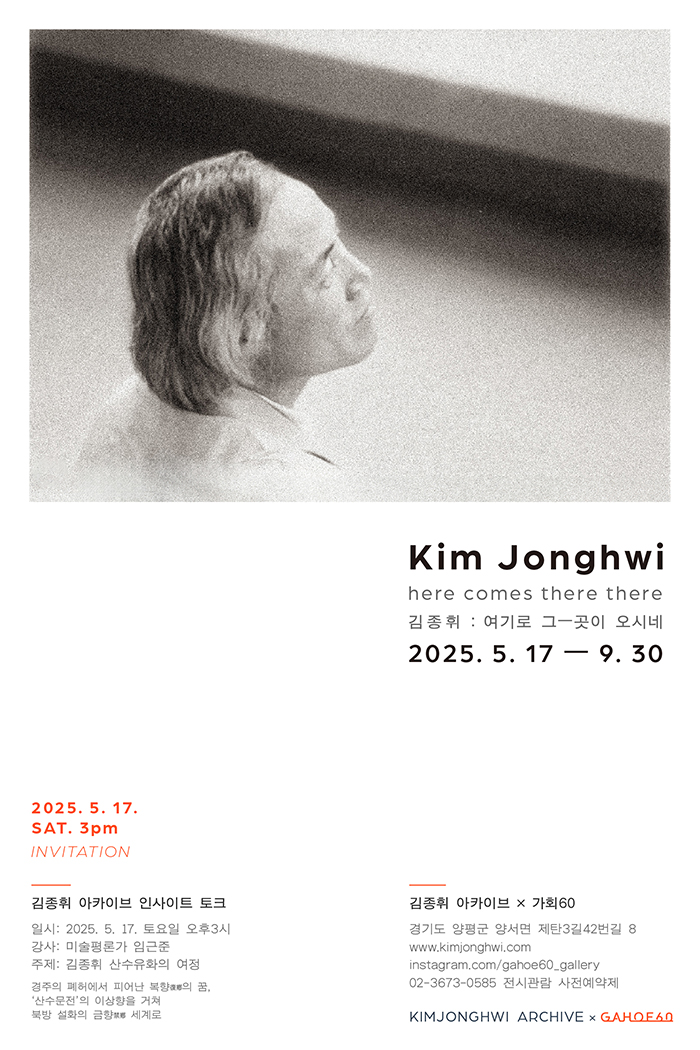

김종휘: 여기로 그-곳이 오시네

이정우-임우근준 미술·디자인 이론/역사 연구자

거트루드 스타인의 ‘there‘s no there there’는 장소의 실종, 혹은 본질적 부재를 선언하는 모더니스트 텍스트로 읽을 수 있다. 이는 단순한 지리적 부재가 아닌, 존재론적 공백에 관한 담론적 단초를 제공한다. 이러한 비-장소(non-place)의 인식론적 위기에 맞서, 어떤 예술가들은 역설적으로 ‘here is there there’의 실천을 통해 부재의 공간을 현존의 영역으로 전치해왔다.

거트루드 스타인의 ‘there‘s no there there’는 장소의 실종, 혹은 본질적 부재를 선언하는 모더니스트 텍스트로 읽을 수 있다. 이는 단순한 지리적 부재가 아닌, 존재론적 공백에 관한 담론적 단초를 제공한다. 이러한 비-장소(non-place)의 인식론적 위기에 맞서, 어떤 예술가들은 역설적으로 ‘here is there there’의 실천을 통해 부재의 공간을 현존의 영역으로 전치해왔다.

이북 출신 실향민 김종휘 화백의 산수유화는 이러한 상실 공간의 변증법을 회화적 언어로 정제한 사례다. 그의 작품세계는 시간성에 따라 주목할 만한 변용을 보이는데, 이는 갈 수 없는 혹은 사라진 고향이라는 텍스트를 어떻게 재해석하는가에 관한 시각적 사유의 궤적을 드러낸다.

1977-78년경의 평화로운 산수문전 풍경화는 노스탤지어의 시각적 구현이라기보다, 부재하는 ‘그-곳(there-there)’에 대한 정제된 재현 혹은 재직조의 방식으로 이해할 수 있다. 이 시기 김종휘의 청록산수유화 혹은 암록산수유화는 화폭을 스타인이 선언한 ‘그곳에 그-곳이 없다’는 모더니스트적 인식의 공백을 심상적인 이미지로 채워냄으로써, 존재하지 않는 장소를 존재하게 만드는 온화한 전복의 제스처를 보여준다.

1983-84년경 나타나기 시작한 동세의 필치는, 그의 산수유화가 아르카디아의 정태성에서 벗어나 운동성을 획득하는 흥미로운 전환점이다. 이는 고정된 기억의 재현에서 벗어나, 부재하는 장소와의 새로운 관계 맺기를 시도하는 회화적 실험으로 볼 수 있다. 여기서 ‘그-곳(there-there)’은 더 이상 고정된 이미지가 아닌, 생동하는 기와 운의 존재로 재해석되기 시작한다.

김종휘 화법의 존재론적 도약은, 1987-1988년부터 본격화한, 거센 바람으로 가득한 몰골 산수유화에서 이뤄진다. 스트로크를 통해 바람으로 전화하는 실향의 산수풍경은 비가시적인 것을 가시화하는 회화적 역설을 통해, 부재와 현존의 이분법적 경계를 해체한다. 이 시기 작품에서 ‘그곳에 그-곳이 없다’는 모더니스트의 인식은, 역설적으로 ‘바로 지금 여기에 그-곳이 숨 쉬고 있다’는 현존의 긍정으로 전환된다. 한국판 마술적 리얼리즘, 즉 심상적 산수풍경의 리얼리즘이라고 할까? 1990년대에 접어들어 그의 청록산수는, 더욱 강하게 북방 설화적 성격을 띠었다.

기운과 동세가 강조된 후기 작품들에서 김종휘의 산수유화는 물리적 접근 불가능성과 예술적 현존 사이의 미묘한 긴장과 모순을 품위 있게 포용-감내해냈다. 바람의 움직임을 통해 구현된 동적 산수의 세계는, 부재하는 고향과의 정신적, 미학적 교감을 가능케 하는 마술적 시공이자 관문으로 기능한다. 이는 살아서는 갈 수 없을 사라진 고향이라는 실존적 조건을 인정하면서도, 그 불가능의 조건을 예술적 초월의 계기로 승화해낸 경우다. 이렇게 정제된 정한의 미학의 산수유화를 통해 당신은 무엇을 보는가?

김종휘의 심상적 리얼리즘과 그 산수유화를 통해, 우리는 다시 산업화 시기 한국인의 정신세계를 새로이 되돌아볼 수도 있다. 김종휘의 독해를 통해, 풍경화가들과 추상화가들 사이의 연결고리를 다시 추적해볼 수 있다는 말이다.

1960-70년대 특유의 한국-산악-풍경화에 깃든 현대 한국인의 자연관을 통해, 나는 1910년대생 추상미술가들의 서정적 자연-추상화에서 1928-1935년생 앵포르멜-단색화가들의 고색추상화와 수신적-추상화에 이르는 현대적 변화를 추동한 핵심, 즉 한국적 정신성의 실체와 그 업데이트 과정을 보다 명확히 이해할 수 있다고 생각한다. 하루아침에 이를 사람들에게 납득시킬 수야 없겠지만, 순차적 연구와 전시를 통해 결국 역사적 실체가 제 빛을 발하는 날이 오리라 믿는다. 나는 그렇게 확신한다.